こんにちは!カメラ歴15年、カメラ総購入台数25台のNEKO(ねこ)です!

デジタル一眼カメラには「イメージセンサー」と呼ばれるカメラの心臓ともいえる重要な部品があります。

このイメージセンサーにはその大きさ(センサーサイズ)によって色々な違いやメリットデメリットがあるのですが、新しくカメラを買おうとする時に、どのセンサーサイズを選べば良いのか最初はよくわからないかもしれません。

それで今回はこの「センサーサイズ」の種類やその違い、それぞれのメリットデメリットについて、実際にそれぞれのカメラを使ってわかりやすく解説したいと思います。

結論:画質で選ぶなら「フルサイズ」、価格面や扱いやすさ重視なら「APS-C」を選ぼう!

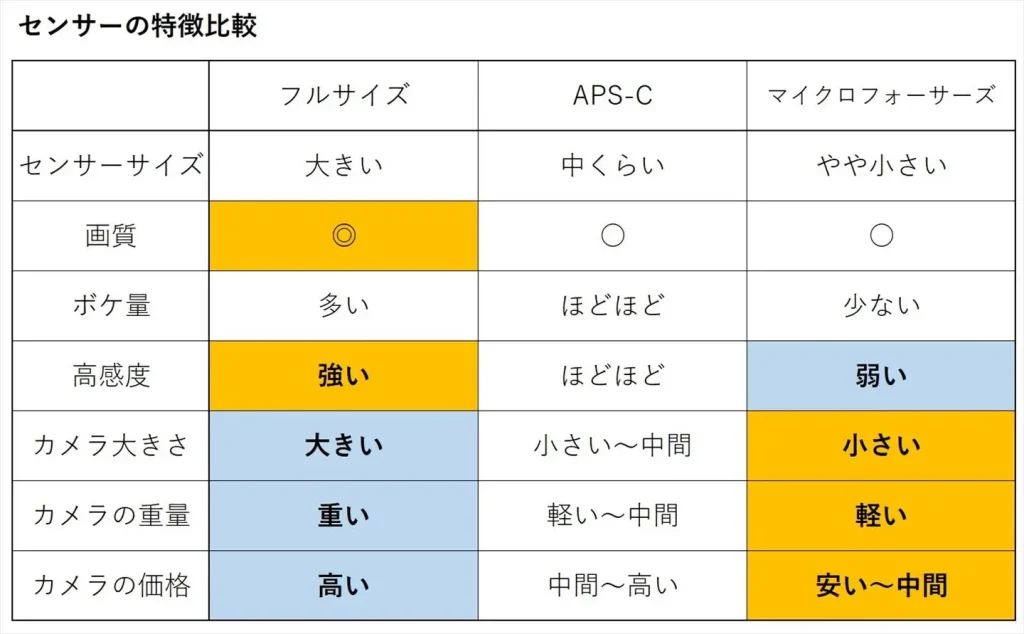

2024年現在ミラーレス一眼で主流になっているセンサーサイズは「フルサイズ」と「APS-C」の2種類です。

さらにやや主流からは外れますが、APS-Cよりもさらに小型の「マイクロフォーサーズ」も加えると、合計3種類の大きさのセンサーが使われています

これらはそれぞれ特徴があって、メーカーはその機種の性格にあったセンサーサイズをチョイスしていますので、これからカメラを買う人は、まずこのセンサーサイズについてよく理解しておいた方が良いでしょう。

プロ機にも使われる「フルサイズ」はとにかく画質優先

この「フルサイズ」という単語はデジタル一眼を使っている人なら一度は聞いたことがあるかもしれません。(ちなみに「35ミリ」「フルフレーム」とも呼ばれますが同じ意味です)

昔デジタル一眼が生まれた頃、それまでのフィルムカメラの規格や機構がそのまま流用されたため、そのまま35mmフィルムと同じサイズで写せるセンサーのことを「フルサイズ」と呼ぶようになりました(諸説あり?)

主に中級機以上のカメラに搭載されることが多く、高画質を誇りますが、同時に大きく重くなりがちで、価格面でも高価な製品がほとんどです。

入門機にちょうど良い「APS-C」

フルサイズセンサーより一回り小さい「約23.6mm×15.8mm」のサイズのセンサーが「APS-C(エーピーエスシーと読みます)」です。

フルサイズセンサーの量産がまだ難しかった頃は、ほとんどの一眼カメラがこのAPS-Cサイズのセンサーを採用していましたが、フルサイズカメラが普及した現在でも多くのエントリーモデルがこのAPS-Cサイズのセンサーを採用しています。

フルサイズほどではないにせよ高画質で価格も控えめと、とてもバランスが良いセンサーサイズなので入門機から中級機まで豊富なラインアップがあり、選択肢が広いのが魅力です。

小型軽量な「マイクロフォーサーズ」

少し珍しいセンサーサイズがこの「マイクロフォーサーズ」です。これはOMシステム(旧オリンパス)とパナソニックが共同で開発した規格で「約17.3mm×13.00mm」というAPS-Cよりさらに一回り小さいサイズのセンサーです。

何が珍しいかというと、この「マイクロフォーサーズ規格」のカメラはメーカーを問わずレンズの互換性が確保されています。(これはカメラの世界ではかなり珍しいことです)

この「マイクロフォーサーズ」は2024年現在のミラーレス一眼では最も小さいセンサーサイズで、その利点を生かした小型コンパクトな機種を特徴としています。

しかし、2021年にオリンパスが撤退(OMシステムに譲渡)するなど近年ラインナップの縮小が進んでおり、積極的には選択しずらい状況と言えるかもしれません。

その他

過去には「NIKON 1」や「PENTAX Q」といった、マイクロフォーサーズよりもさらに小さいセンサーサイズを持ったミラーレスのシリーズが販売されていましたが、2020年現在それらは全て製造終了となっています。

また「中判」というフルサイズよりもさらに大きいイメージセンサーをもつミラーレス一眼も存在しますが、到底初心者が持つようなものではないので、詳しい解説は割愛します。

では次に、センサーサイズが違うと何が変わるのか、具体的に見ていきましょう。

センサーサイズが違うと何が変わる?

センサーサイズが大きいほど画質面で有利

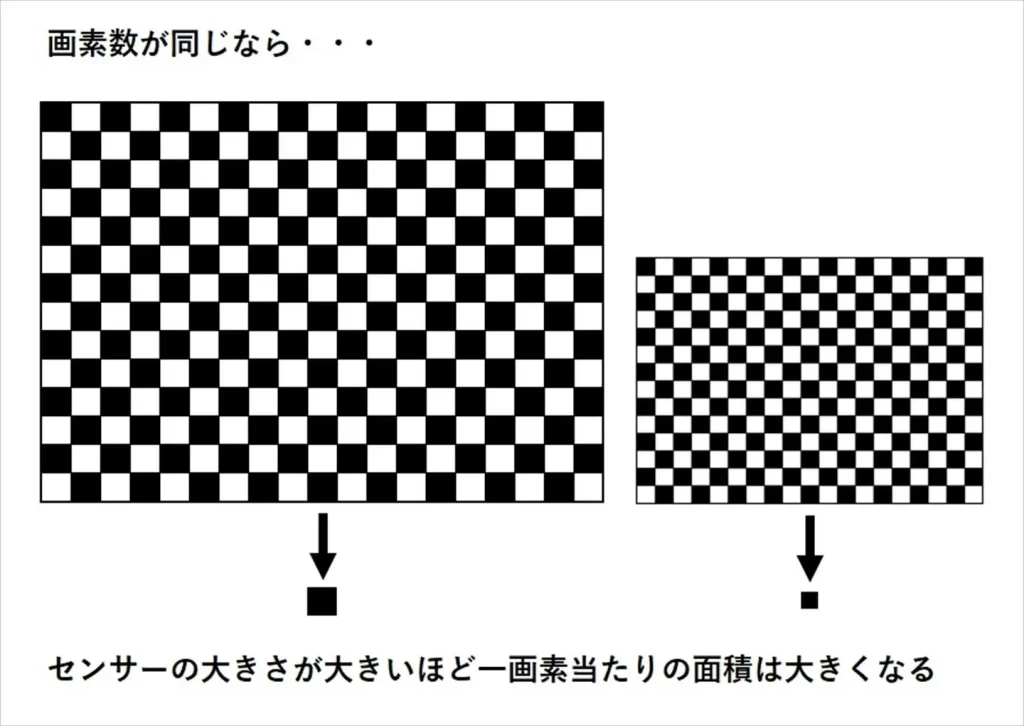

上の図を見ればわかるように仮に二つのセンサーの画素数が同じであれば、センサー全体の面積が大きい方が「1画素あたりの面積」も大きくなります。

この「1画素あたりの面積」が大きければ大きいほど取り込める情報量も多くなり、色の微妙な明暗や濃淡など、諧調豊かな写真に仕上げることができます。

この差は暗所など厳しい条件での撮影ほど顕著に表れますが、逆に日中の昼間といった恵まれた条件下での比較であれば、その差は見分けがつかない程度でしかない、ということもあります。

同じレンズでもセンサーサイズによって写る範囲が変わる

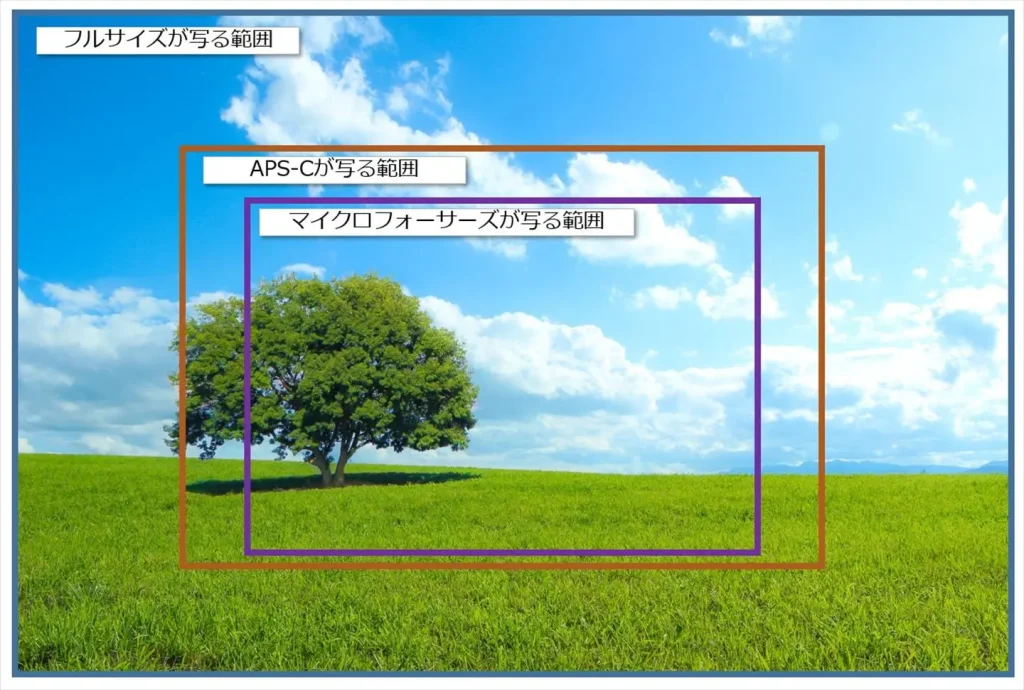

少し難しい話になりますが、同じレンズを使用した場合、センサーサイズが小さいほど写る範囲が狭くなります(望遠になる)。

これはセンサーが小さい分受け止める面積が小さいので起きることで、同じ50mmのレンズでもフルサイズなら50mmのままですがAPS-Cだと75mm前後の中望遠、マイクロフォーサーズだと100mmの望遠レンズ相当、ということになります。

<実写比較>

上の画像はキヤノンのフルサイズカメラ(EOS-R)とAPS-Cカメラ(Kiss M)に同じ50mmレンズをつけて撮った画像です。

同じレンズで撮っているのにAPS-CのEOS Kiss Mの方が望遠になっていますよね?つまり同じレンズでも、センサーサイズによって写る範囲が変わるということです。

よく「50mmレンズは標準レンズの王道」と言われますが、50mmレンズをAPS-Cのボディに着けた場合、約1.5倍されて75~80ミリ相当の中望遠のレンズとなってしまいます。

なのでAPS-Cで50mm相当のレンズが欲しい場合は1.5倍されるのを計算に入れて30~35mmのレンズを選ぶ必要があります。難しいですね!

センサーサイズによって写る大きさが変わってしまうため、レンズのカタログには「焦点距離50mm(35mm換算80mm)」のように実焦点距離に加えフルサイズ基準を併記するのが共通ルールになっています。

ちなみに換算式はAPS-Cは1.5倍(キヤノンは1.6倍)、マイクロフォーサーズは2倍になります。

ボケの量が変わる

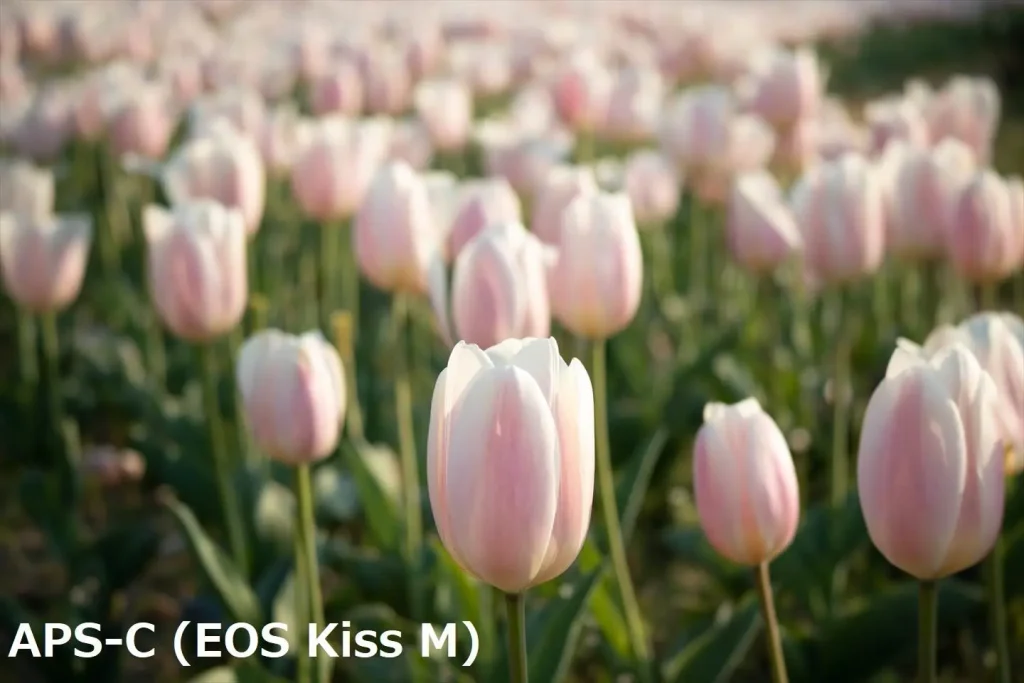

センサーサイズが小さいほどボケにくくなる

(フルサイズ >>> APS-C >>> マイクロフォーサーズ)

上の3つは同じ場所から同じ大きさになるようにズームして撮った写真ですが、センサーサイズによって後ろのボケ方が違うのがお分かりでしょうか?(APS-Cとマイクロフォーサーズの違いはわずかですが)

このように同じ範囲を写した場合、大きいセンサーサイズの方がボケ量が多くなります(補足:センサーサイズが大きい方がより近づくor望遠で撮るためそう見えるだけですが)

この特徴を生かして、背景のボケを多用するポートレート撮影などにはフルサイズセンサーのカメラが好んで用いられます。

ちなみにストリートスナップで世界的に有名なプロカメラマンの森山大道は、リコーのGRというAPS-Cセンサーのコンデジで作品を撮っているのは有名な話です。なんでも高ければ良いという訳ではないということですね。

高感度ノイズの量が変わる

上の写真は真っ暗の室内で高感度撮影した比較画像です。ぱっと見APS-Cとマイクロフォーサーズはほぼ互角に見えますが、フルサイズのEOS Rの滑らかさ(ノイズの少なさ)は頭一つ抜けているのがわかると思います。

一般的にセンサーサイズが大きいほど一画素あたりの面積が大きくなり(もちろん総画素数によりますが)、わずかな光でも多く取り込めるため、暗い所の撮影でノイズが出にくくなります。

これによってAPS-Cやマイクロフォーサーズだとノイズが多くて使えないような高感度でも、フルサイズならギリギリ使える、という状況が生じるので手持ちで夜景をガンガン撮っていきたい人にはこのフルサイズのノイズ耐性は重要ですね。

本体の大きさも変わる

当然と言えば当然のことですが、大きいセンサーを搭載するためにはボディも大きくする必要があります。

またボディだけでなくレンズも大きいセンサーに合わせるために大きく重くなります。

一般的にフルサイズセンサーを搭載したフルサイズ一眼が高画質で人気がありますが、自分の体力や用途を考えて、あえてAPS-Cやマイクロフォーサーズの機種を選ぶ、ということも必要かもしれません。

価格

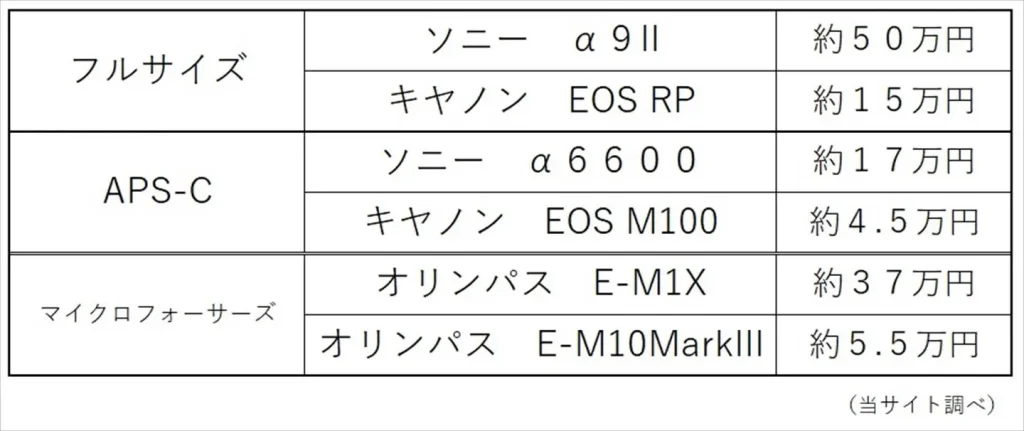

センサーサイズが異なると、ボディやレンズの価格も変わってきます。

一般的にはセンサーサイズが大きい「フルサイズ一眼」がより上位機種となり高価となりますが、最近ではフルサイズセンサーを搭載した入門機やマイクロフォーサーズを搭載したプロ向け機なども登場しています。

ですが、大体の傾向としてはやはり大きなセンサーを積んでいるほど高級機種となる、と考えてよさそうです。

注意:センサーサイズが変わると使えるレンズも変わる

ここで注意点を一つ。小さいセンサーサイズのカメラから大きいセンサーサイズのカメラにアップグレードする場合、場合によってはレンズも同時に買い替える必要があります。

もちろんメーカーやレンズマウントが違うカメラに買い替えれば、レンズそのものの互換性が無いので「総入れ替え」になりますが、同じレンズマウント同士でもAPS-Cからフルサイズへの買い替えは注意が必要です。

それは、今持っているレンズが「APS-C用」の場合、フルサイズボディに装着すると「クロップ」といって画素数が大幅にダウンするのでせっかくの性能を生かし切ることができないからです。

今ある程度APS-Cでレンズを揃えている人フルサイズにアップグレードする場合はその点も注意しましょう。

まとめ:センサーサイズは大は小を兼ねない。自分に合ったセンサーサイズのカメラを選ぼう

センサーサイズは大きければ大きいほど高性能となるので、写りを最優先に考えればフルサイズセンサー搭載のカメラはベストの選択肢となるでしょう。

しかしその分大きく重くなり、レンズまで含めれば値段もかなり高価となりますので、旅行やお散歩に気軽に持ち出すのは難しくなります。

実はプロカメラマンや本格的にカメラを趣味にしている人であっても、フルサイズだけでなく用途に応じて複数のセンサーサイズの機種を使い分けている人が多くいます。

なので「何が何でもフルサイズ」というのではなく、自分の撮りたいものや体力にあったセンサーサイズのカメラを選ぶようにしたいものです。

この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。最後まで読んで下さってありがとうございました。

コメント