EOS R50にぴったりのレンズの紹介と作例(1ページ目)

- RF50mm F1.8 STM

- RF100-400mm F5.6-8 IS USM

- RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

- RF35mm F1.8 MACRO IS STM

- RF-S10-18mm F3.5-6.3 IS STM

- RF28mm F2.8 STM

- TTArtisan 35mm f/1.4 C RFマウント

キヤノンレンズの基礎知識(このページ)

キヤノンレンズの基礎知識

では最後に、EOS R50の交換レンズの基礎知識を解説します。初めての人は時間のある時で大丈夫なので是非一度目を通しておいてください

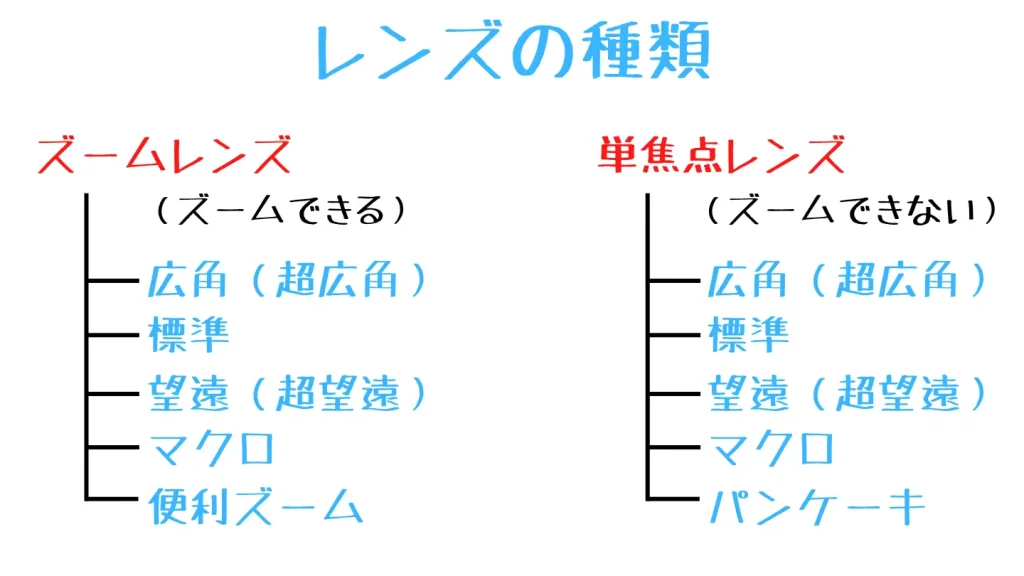

レンズの種類

ミラーレス一眼にはいろいろなレンズがありますが、一言で「レンズ」と言っても色々な種類があり、大きく分けて次のように分類することができます。

- 「標準ズームレンズ」

大体見た目と同じ大きさに撮れる

ズームで被写体の大きさを変えられる - 「望遠ズームレンズ」

遠くのものを大きく写せる

ズームで被写体の大きさを変えられる

400mmオーバーの超望遠もここに属する - 「便利(高倍率)ズームレンズ」

標準ズームレンズと望遠ズームレンズを1本にまとめたもの

レンズ交換が不要なので「便利」ズームと呼ばれる - 「超広角レンズ」

標準レンズよりもかなり広い範囲を写せる

ズームがあるものと無いものがある

本格的な風景撮影には不可欠 - 「単焦点レンズ」

ズームの無い(被写体の大きさを変えられない)レンズ

ズーム機構が無い分構造がシンプルなので高性能にしやすい - 「マクロレンズ」

ドアップで撮れるレンズ

どこまで近づいて大きく撮れるかはレンズによって違うが

マクロレンズと銘打ったレンズは大体大きく寄れる - 「パンケーキレンズ」

パンケーキのように薄い単焦点レンズ

軽量コンパクトなので普段スナップに最適 - 「魚眼(フィッシュアイ)レンズ」

その名の通り魚眼(強い歪みがある状態)に写るレンズ

一般的とは言えないが好きな人は好き - 「ボディキャップレンズ」

パンケーキレンズよりもさらに薄いレンズ

キャップ代わりにボディにつけっぱなしにするという意味らしい

キャノンからは販売されていない

EOS R50のダブルズームキットに付属する「RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM」は標準ズームレンズ、「RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM」は望遠ズームレンズということになります。

まずはこの二つに「単焦点レンズ」を加えるのが王道パターンですね。

そのあと、好みに応じて超望遠や超広角など、自分が撮りたいものを撮れるレンズを追加していきましょう。

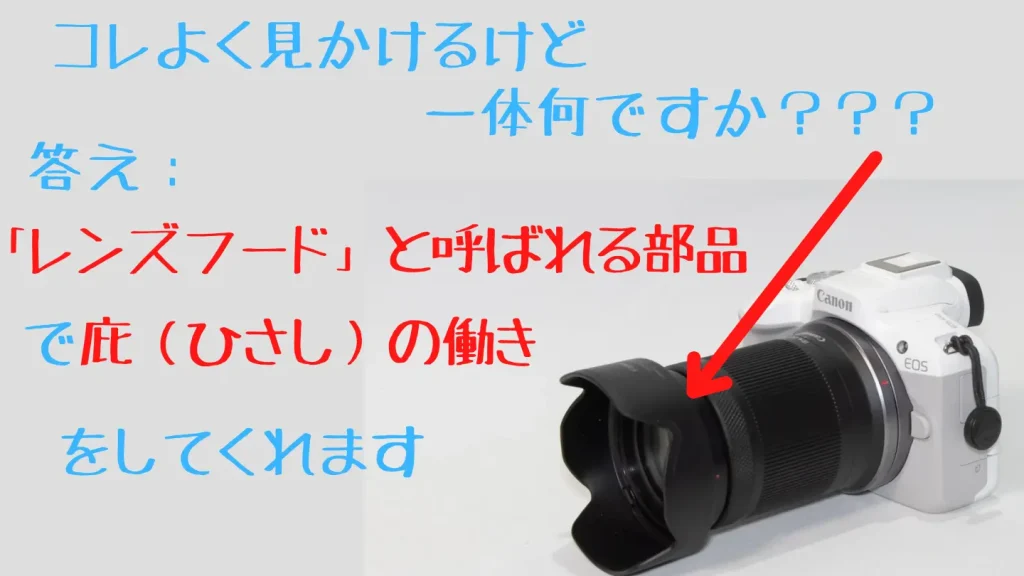

レンズフードって何??

レンズフードとはレンズの先端についている「輪っか」のようなパーツのことで、キヤノンのレンズは基本的に別売です。

主に逆光時に太陽光で「白っぽく」なってしまうのを防ぐ効果があり、他にもレンズの衝撃防止にも役立ちますが、特定の状況下(半逆光とか)でのみ効果があるものなので「絶対に必要」というわけではありません。

基本的に全て専用設計で違うものを買うと装着すらできないことが殆どなので、買うときは品番を間違えないように何度も確認するようにしましょう。

レンズに最初からフードが同梱されるメーカーもありますが、キヤノンは極一部を除いてすべて別売です

レンズの名称からわかること

レンズの品番ってわかりにくいですよね?

実はキヤノン製レンズはレンズの性能や特徴がそのまま品番となっています。(他メーカーも大体そうですが)

なのでこの規則さえ知ってしまえば品番だけでそのレンズがどんなレンズなのか、見当をつけることができるようになっています。

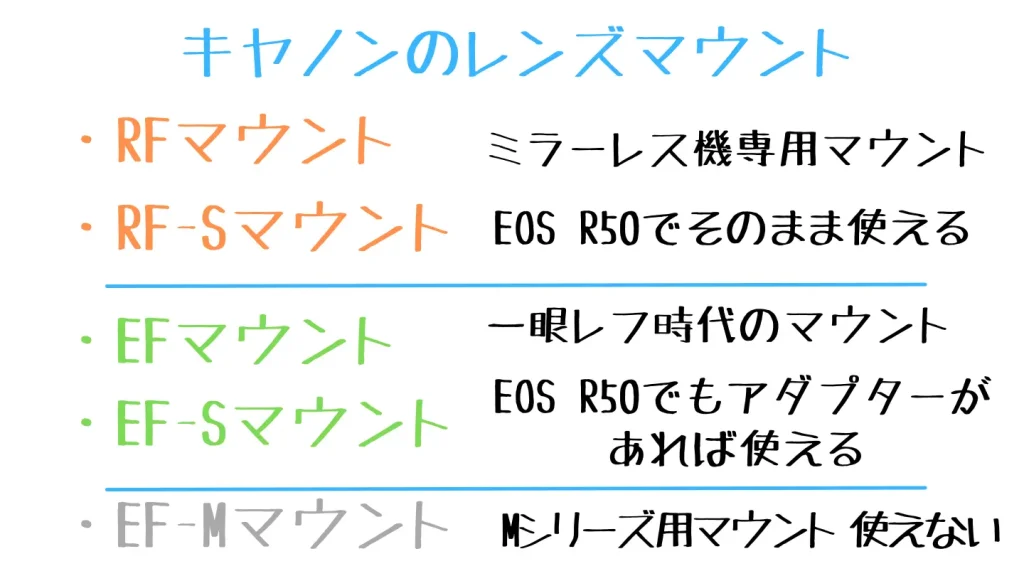

レンズマウント種類

最初の「RF」とか「RF-S」という文字は「カメラ本体とレンズの接続部分の規格」を表しています。

実は現在キヤノンには「RF」「RF-S」「EF」「EF-S」「EF-M」の5種類もの規格があり、EOS R50が使えるのはこのうち「RF」と「RF-S」から始まるレンズとなっています。

例外として別売の「マウントアダプター」という変換を使えば「EF」と「EF-S」で始まるレンズも使うことができますが(一部制約有り)、「EF-M」から始まるレンズはどうあがいても使うことができないので注意しましょう。

この辺りは↓↓の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

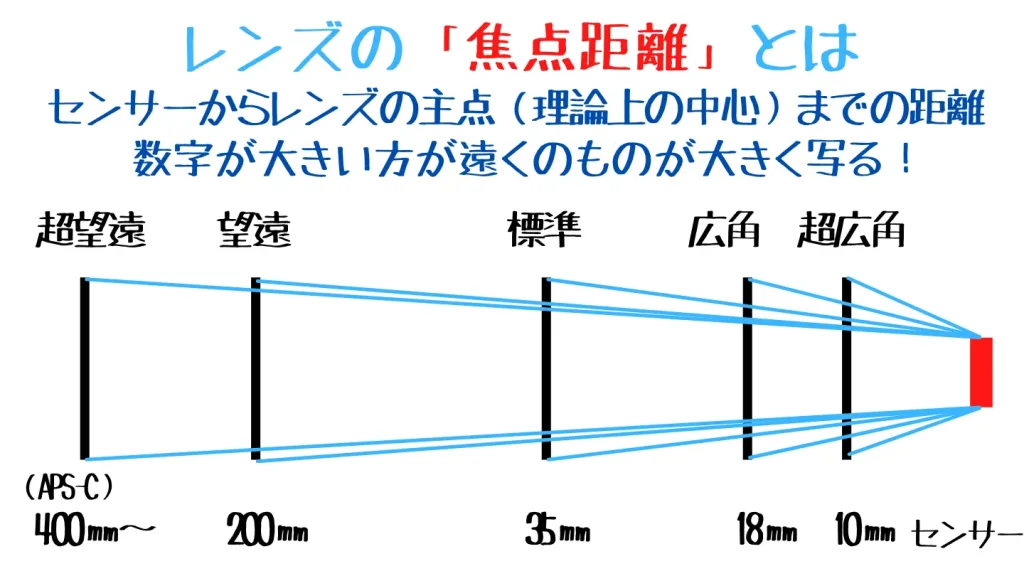

焦点距離

焦点距離とはそのレンズがどれぐらい広角(望遠)なのかを示す数値で、数字が小さい方が広く写り、数字が大きい方がより遠くのものを大きく写せるということになります。

表記は50mmや18mmといった具合にmm(ミリ)が単位となる数字で表され、ズームレンズのように可変するものは「18-45mm」という感じで両端の焦点距離が併記されます。

尚、ちょっと難しい話にはなりますが、EOS R50のようなAPS-Cカメラの場合、フルサイズのカメラと比べると同じ焦点距離のレンズでも、画面に写る大きさが約1.6倍されるという特性があります。

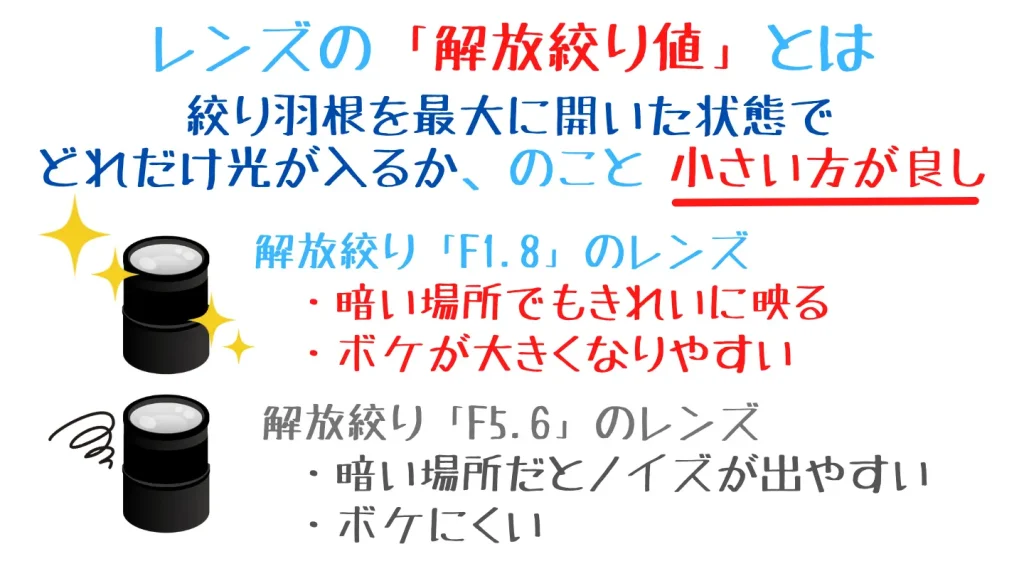

開放絞り値(開放F値)

開放絞り値とは、そのレンズがどれだけ光を通せるのかを表す数値で、「F~」で表します。

このF値が小さい方が「光がたくさん入り、ボケやすい」。一方でこのF値が大きい方が「光がわずかで、ボケにくい」という性質があります。

ズームレンズの場合は一般的にズーム位置によって開放絞り値が変わるので(変わらないものもありますが)その場合は「F3.5-6.3」のように両端の数値が併記されます。

ズームレンズに比べると単焦点レンズの方がレンズ枚数が少なく開放絞り値を明るく(数字を小さく)しやすい、という特徴があり、この点が「単焦点レンズはボケやすい」と言われる所以となっています。

手振れ補正(IS)有無

レンズ内手振れ補正の有無を表します。

「IS」と表記があるものはレンズに手振れ補正が内蔵されています。

EOS R50はボディ内に手振れ補正機構を内蔵していないので、「IS」表記の無いレンズとの組み合わせだと手振れ補正が全くない状態となるので、夜間や暗いところでの撮影には注意が必要です。

マクロ性能(最大撮影倍率)

シンプルに言うと、製品名に「マクロ(MACRO)」の表記があるレンズは被写体のギリギリまで近づいて大きく写すことを得意とするレンズです。

花や小物類などをドアップで撮りたい場合は「マクロ(MACRO)」の表記のあるレンズを選ぶのがセオリーですが、今のところあまり種類がありません。

さらに厳密にいえばマクロにも2倍とか等倍とか0.5倍とか、「どれだけアップにできるかの性能」があります。

ただし、例えば「RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS USM」など、分類上ぎりぎりマクロレンズではないものの、マクロレンズ並みに寄れるレンズもあるので、この「Macro」表記だけで判断するのは難しいところでもあります。

駆動モーター種類(USM、STM)

AFレンズを駆動するモーターの種類を表し、「USM」は超音波モーターを、「STM」はステッピングモーターを使用していることを表します。

一般的に超音波モーター(USM)の方が静かでピント合わせが早く高性能と言われますが、最近の「STM」も十分早いので、初心者はあまり気にする必要はないと思います。

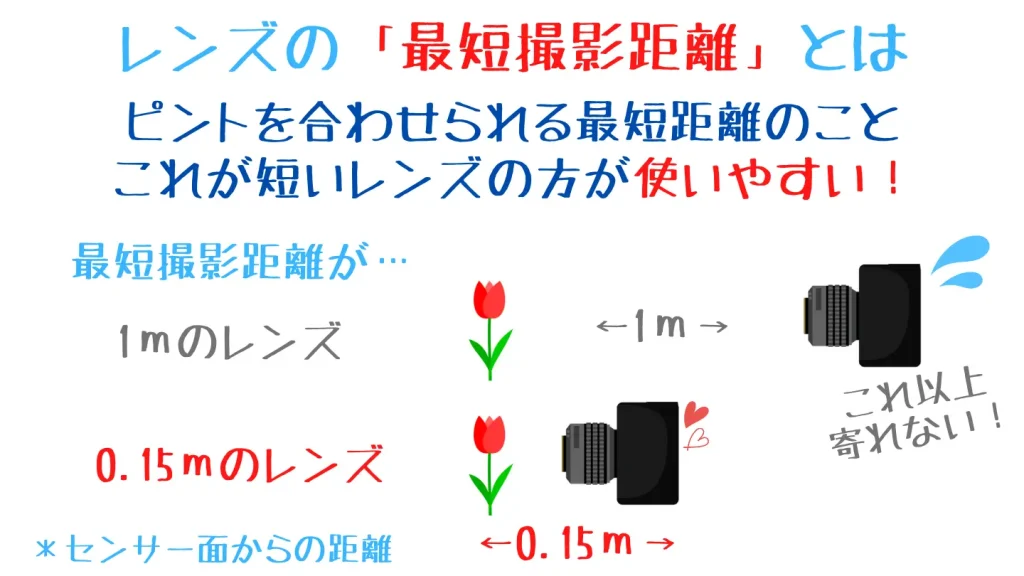

どれだけ被写体に寄れるかは「最短撮影距離」でわかる

レンズ名には含まれませんが、撮影時に知っておいた方が良い重要なレンズの性能として「最短撮影距離」があります。

これは、カメラのセンサー面から被写体までの「ピントが合う最も近い距離」を測った数値で、「m(メートル)」で表記されます。(レンズ先ではなくセンサー面です)

例えば標準レンズの「RF-S18-45mm」レンズの最短撮影距離は「18mm時で0.2m」となっており、これは「18mmの時に被写体からセンサー面まで20cmまで寄れる」という意味となり、それ以上近づくとピントが合わなくなります。

この最短撮影距離が短いレンズの方がギリギリに近づいてもピントが合う、使いやすいレンズということになりますが、「大きく写せる」かどうかは焦点距離も関係するので「最大撮影倍率」で比較する必要があります。難しいですね。

EOS R50にぴったりのレンズの紹介と作例(1ページ目)

- RF50mm F1.8 STM

- RF100-400mm F5.6-8 IS USM

- RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

- RF35mm F1.8 MACRO IS STM

- RF-S10-18mm F3.5-6.3 IS STM

- RF28mm F2.8 STM

- TTArtisan 35mm f/1.4 C RFマウント

まとめ:レンズって高いよね、でも楽しいよ

いかがだったでしょうか?レンズって安いものではないのでそう簡単にホイホイ買えるものではないですね。

それでも、もし普段の撮影を通して「やっぱり超望遠が欲しい!」という気持ちが明確に固まっているならもう他に選択肢はありません。なるべく早く頑張ってRF100-400mmを手に入れましょう。

他にも比較的安価なRF50mmは標準レンズにはない明るさとボケが楽しめるので、初めての交換レンズにおすすめです。

EOS R50はとても高性能なミラーレス一眼で、キットレンズだけでも一通りの撮影をこなせますが、レンズを変えることでその世界をさらに広げ、より楽しい撮影をすることができるでしょう。

この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。最後まで読んで下さってありがとうございました。

↓↓EOS R50全体のレビュー記事はコチラ

☆↓↓当サイトのEOS R50関連の他の記事↓↓☆

コメント