【5秒で結論】この記事でわかること(タップするとその部分にジャンプします)

● α6400の基本の1本に超おすすめ

便利ズーム

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

● ステップアップに最適な2本

F2.8ズーム

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN

ぼける単焦点

SIGMA 30mm F1.4 DC DN

●シチュ限定!一点特化レンズ5本

旅行に・・・

TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

ポートレートに・・・

E 50mm F1.8 OSS

動画や風景、建物写真に・・・

E 11mm F1.8

動物園、運動会、スポーツ撮影に・・・

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

花、小物、テーブルフォトに・・・

E 30mm F3.5 Macro

こんにちは!カメラ歴15年、レンズ総購入数50本のNEKO(ねこ)です!

この記事ではこれからα6400の購入を考えている人、また既にα6400のダブルズームキットを持っていて、次のレンズを検討している初心者の人を対象に、おすすめレンズを「ステップ別、用途別」でまとめています。

紹介しているレンズは実際に僕が所有し使用しているもので、その中から比較的安価で、かつ効果がわかりやすい「初心者向け神レンズ」を中心に選びました。

単なる商品の紹介や実際に買っていない人が書いた「エアーレビュー」ではなく、あくまでも使用者としての感覚を伝えていきますので、是非参考にしていただければ幸いです。

この記事で紹介しているレンズは、すべて僕が実際に購入・使用したものですよ

もしこの記事が「役に立った」と感じたらインスタのフォローかXでシェアして頂けたら嬉しいです!やる気が出ます!!

☆↓↓当サイトのα6400関連の他の記事↓↓☆

*当記事では比較的安価で、かつWズームキット付属のレンズには無い際立った性能を持つレンズのことを「神レンズ」としています。

α6400のレンズ選びでまず知っておきたいこと

まずはα6400のレンズ選びに最低限必要な理解を整理しておきます。すでに知っている人は読み飛ばしてくださいね!

<α6400のレンズ選びで外せないポイント>

- レンズに手ぶれ補正が入っているか、もしくはなくても大丈夫か

- 「フルサイズ換算1.5倍」が計算に入っているか

- いきなり高いレンズを買おうとしていないか

結論から言うと、α6400のレンズ選びは「レンズ内手ぶれ補正の有無」をしっかり確認するのが重要です。

さらに「APS-C機は焦点距離が1.5倍となる」ことも忘れてはいけないポイントで、これを忘れると使いやすい標準レンズを買ったつもりがα6400で使うと中望遠になって使い所が難しかった、という失敗をしてしまうかもしれません。

そして3つ目のポイントは、「ある程度の経験値が溜まるまでは高級なレンズには手を出さないほうがいい」という点です。

もちろんすでによく知っているなら飛ばしてもらってOKですが、初めて本格的なミラーレス一眼を始めるなら一度目を通しておくことをおすすめします。

α6400はボディ内手ぶれ補正がない

α6400にはボディ内手ぶれ補正が搭載されていません。なのでα6400で使うのレンズを選ぶ上で「このレンズに手ぶれ補正機能が搭載されているか?」という点は必ず確認が必要なポイントです。

え?手ぶれ補正が無いなんて大丈夫なの!??

「カメラ側には無い」という話なので、「レンズ側に手ぶれ補正が入っているレンズ」を選べば問題ありませんよ

もちろんある程度慣れれば手ぶれ補正無しのレンズも使えるようになりますが、それでも初心者のうちは「手ぶれ補正が内蔵されているレンズを選ぶ」のが無難です。

なので、まずは「安全」な手ぶれ補正付きレンズで始めて、「ある程度基礎や経験を積んでから手ぶれ補正のないレンズに挑戦」するほうがスムーズに進むことができるでしょう。

ある程度上達したら手ぶれ補正なしでも問題なく撮れるようになりますが、最初は無理をせず「手ぶれ補正がついているレンズ」から選ぶのが安心ですよ

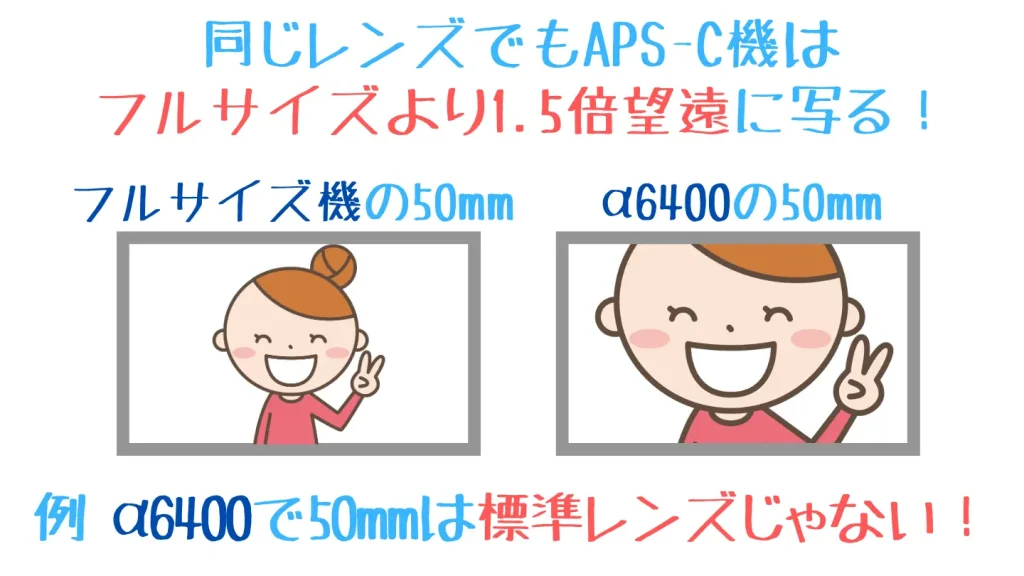

APS-C機はフルサイズ機と比べて写る範囲が約1.5倍になる

さらにα6400のレンズを選ぶ際に重要な点は、「APS-C機はフルサイズ機に比べて約1.5倍望遠に写る」という点です。

詳しい話は割愛しますが、例えば50mmレンズはフルサイズでは「標準レンズ」として扱われますが、APS-C機であるα6400で使うと約1.5倍望遠されて「約75mmの中望遠レンズ」となり、使い勝手は全く別物となります。

<APS-C機で使う場合の焦点距離の変化>

レンズの元々の焦点距離 → α6400で使った場合の焦点距離(相当)

- 11mmレンズ (超超広角)→ 16.5mm相当(超広角)

- 16mmレンズ(超広角) → 24mm相当(普通の広角)

- 24mmレンズ (広角)→ 36mm相当(標準ど真ん中)

- 30mmレンズ (標準ど真ん中)→ 45mm相当(望遠寄りの標準)

- 50mmレンズ (望遠寄りの標準)→ 75mm相当(中望遠)

APS-C機は1.5倍?よくわかんないけど、それって何か注意しないといけないの?

例えば「50mmは標準レンズだから使いやすい」(←書いてないけどフルサイズ機での感想)という口コミを信じて買ってみたら、α6400だと75mm相当ですごく使いにくい、ということが起きるんです

これはAPS-C専用レンズを使う場合には特に問題になりませんが、α6400でフルサイズ対応レンズを検討する場合には注意が必要になります。

なぜなら同じレンズでもフルサイズで使った場合とAPS-C機で使った場合とでその使い勝手やメリット、デメリットが大きく異なる場合も珍しくありません。

なので、特に作例や口コミを参考にするときは、そのレンズが「フルサイズ機で撮られたのか、APS-C機で撮られたのか」をはっきりさせないと、買ってから思わぬ後悔をすることになってしまいます。

特にフルサイズ対応レンズのレビューや口コミを参考にする場合は、この点に注意ですよ

これから始める人が最初から高いレンズを買う必要がない理由

カメラを始めたばかりの頃ほど、「どうせなら良いレンズを1本買った方がいいのでは?」と考えがちかもしれませんが、でも、実際に使ってきた経験から言うと、最初から高価なレンズを買う必要はありません。

理由はシンプルで、「自分が何を撮りたいのか」、「どの画角をよく使うのか」、「ズームが必要か、単焦点が合うのか」は、実際に自分が使ってみないと分からないからです。

特に高価なレンズは「大きくて重い」ものも多く、頑張って最初から高価なレンズを買っても「思っていたよりも重くて持ち出しにくかった」、「思っていたよりも使いにくい焦点距離だった」となってしまうと残念ですよね。

最初から長く使うつもりで高いレンズ買ったほうがいいのかな

ダメとはいいませんが、経験がないとそのレンズが本当に自分に合っているか見極めるのが難しいと思うんですよ。なので最初は比較的安価な標準ズームレンズで経験値を積むのがおすすめです

実際に僕も始めたての頃、キヤノンでは鉄板のEF 70-200mm F2.8 L IS IIを張り切ってローンで買ったはいいものの、1Kg超えのレンズは想像以上に重く逆に使用頻度が減り最後には泣く泣く売り払った、という苦い経験があります。

なので、もちろん絶対ではないですが、これからα6400で本格的にカメラを始めようと思っている人は、まずは「失敗しないレンズ」で十分に撮影に慣れることを優先するようにするのがおすすめです。

そのうえで、さらなるステップアップとして「自分が撮りたいものが撮れるレンズ」にレベルアップしていくのが、結果的に無駄がなく、満足度も高いと思います。

この記事では、基本初心者向けに、その人の段階に応じたレンズを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

【初心者向け】基本の1本におすすめのレンズ

ではまず僕が考える「基本の1本」として「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」を紹介したいと思います。

α6400をダブルズームキットで買った人であれば標準レンズである「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」があると思いますが、「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」を使えばレンズ交換の頻度をかなり減らせるのでストレスや利便性は桁違いです。

もちろん「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」はそのコンパクトさが何よりもの魅力でスナップ用途ではかなり優秀なので、可能なら手元に残して併用するのがおすすめです。

まず最初はとにかく安心安全、それでいてとても便利な手ぶれ補正内蔵の高倍率ズームレンズを紹介しますね。ダブルズームキットからの買い増しもアリですよ!

Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

まだあまりカメラに詳しくない初心者の方におすすめ是非おすすめしたい一本がこの高倍率ズームレンズの「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」です。

このレンズが1本あれば広角から望遠まで対応できますし、手ぶれ補正が内蔵されているのでα6400でも安心です。

ただし、便利な一方でF値や望遠側の焦点距離は控えめなため、大きなボケや本格的な望遠撮影には向いていません。

α6400のつけっぱなしの一本におすすめしたいのがこのズームレンズです。ズーム域も広く手ぶれ補正も入っているので、初めての人でも安心して使えますよ!

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★☆☆ 可もなく不可もなく

スナップ写真 ★★★☆☆ ちょっとレンズが大きい

ポートレート ★★★★☆ 望遠側はボケるので良

●初心者が最初に選んで失敗しにくい高倍率ズーム

●18〜135mmを1本でカバー、手ぶれ補正あり

●旅行・日常・家族写真を気軽に撮りたい人向け

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:18-135mm(フルサイズ換算27-202.5mm)

- 開放F値:F3.5-F5.6

- 最短撮影距離:0.45m

- 最大撮影倍率:0.29倍

- フィルター径:55mm

- 重量:約325g

- 手ぶれ補正:有り

<参照:ソニー商品仕様ページ>

α6400の「基本の一本」としておすすめなのがこの「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」です。

このレンズはα6400のレンズキットにも採用されている一本なので、α6400と一緒に買ったという人もいるかも知れませんが、ダブルズームキットからの買い足しにもとてもおすすめです。

詳しくはこれから紹介しますが、このレンズは18〜135mm(フルサイズ換算で約27〜202mm)まで1本でカバーできる高倍率ズームです。

さらに手ぶれ補正も搭載していて、サイズも高倍率ズームとしては比較的コンパクトで、小型のα6400とのコンビは普段の外出時や荷物を減らしたい旅行にとても役立っています。

ダブルズームキットのようにレンズ交換が頻繁に発生する煩わしさを減らせるので、つけっぱなしの「基本の1本」としておすすめです。

とにかくレンズ交換をあまりしなくていいのが快適ですよ

Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSSのお気に入りポイント

僕がこのSony E 18-135mm F3.5-5.6 OSSをおすすめしたいポイントは、ダブルズームキットを使う場合に起きる頻繁なレンズ交換が不要になる、という点です。

僕もカメラを始めた頃普通のダブルズームキットを使っていましたが、標準レンズを使っているときに、ふと遠くに魅力的な被写体を見つけても、「レンズ交換が面倒で結局撮らない」ということが度々ありました。

その点でこのレンズは1本で18mm~135mm(フルサイズ換算で約27mm~202mm)まで対応するので、レンズ交換が面倒で撮らないという「精神的な機会ロス」を減らし、意欲的に撮影に望むことができます。

<Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSSのズーム域比較>

すご!これ1本でこんなにズームができるんだ!

レンズ交換が面倒だったり、荷物を減らしたいときにとても助かるレンズなんですよ。

さらにレンズ単体の重量が325gと、高倍率ズームの中ではかなり軽量な部類であること、手ぶれ補正が内蔵されていることも、比較的初心者の方が使うレンズとしてぴったりです。

やや望遠が物足りないので「完全な万能レンズ」というわけではないですが(完全な万能レンズなんて存在しないですよ)、とにかく普段からα6400に装着しておくのにちょうどいいレンズだと思いますよ。

「超望遠」や「超広角」にこだわらなければ、このレンズは本当に楽に使えるレンズです

ソニー E 18-135mm F3.5-5.6 OSSの欠点

僕がα6400でこのソニー E 18-135mm F3.5-5.6 OSSを使っていて欠点だと感じる点はあまりないのですが、強いて言うなら、「望遠135mmはやや物足りない」、と感じることがあるかな?ということです。

<ダブルズームキット付属望遠レンズとの比較>

上の画像はこのレンズとダブルズームキットの望遠レンズとの最大望遠の比較ですが、やはり135mmではそこまで大きく写せていません。

なので、飛行機や電車、スタジアムでのスポーツ撮影や運動会など、望遠の効きがモノを言う場面だとやや物足りない、というのが正直な感想です。

さらに解放F値も暗い(高倍率ズームレンズとしては普通)ので、暗所での撮影やボケの大きさでは高級なズームレンズや単焦点レンズに劣る、というのも事実です。

コンパクトで軽量な分、望遠側はバッサリ切り捨ててあるので、「標準+望遠」という考えだと物足りないと思いますよ

ソニー E 18-135mm F3.5-5.6 OSSの作例とおすすめの撮り方

このレンズのオススメの使い方は、あまりレンズの性能(F値とか)を気にせずに、とにかく「撮れるものをなんでも撮る」です。

前述の通り、このソニー E 18-135mm F3.5-5.6 OSSは手ぶれ補正有&軽量コンパクトなので旅行やお散歩スナップとの相性は抜群です。

僕の場合もちょっとした外出にこのレンズつけて気軽に持ち出し、何か面白いものがあれば撮るし、何もなければ撮らない。そんな感じです。

α6400で撮影枚数が一番ではないですが、装着率が高いのはこのレンズです

↓↓Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSSの作例とメリットデメリットをさらに詳しく

【レベルアップ向け】写りを重視した次のステップ

ではここからは「便利さよりも写りを一段良くしたい」、「キットレンズよりも写真らしい写真が撮りたい」という人向けに「ステップアップに最適」なレンズを、ズームレンズと単焦点レンズを合わせて2本紹介していきます。

注意点としては、ここで紹介するレンズはどちらも手ぶれ補正が内蔵されていません。

なので、ここからはそれなりにカメラの撮影に慣れた、具体的には無意識でもある程度しっかりした構えができることや、ぶれないシャッタースピードを意識できる、というのが前提となります。

では次は、ある程度慣れて来た人に是非おすすめしたい、ステップアップにおすすめの「F値が明るいレンズ」を2本紹介しますね

SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN

ダブルズームキットやE 18-135mm F3.5-5.6 OSS でそこそこ腕を磨いた人のステップアップに是非おすすめしたいレンズが「SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN」です。

このレンズはズーム全域でF2.8の明るさが使える「F2.8通し」レンズで、この価格、サイズでボケの表現の幅を広げることができるまさに「APS-C機使いにとっての文句無しの神レンズ」です。

ただしこのレンズには手ぶれ補正がないため、構え方やシャッタースピードの感覚など、ある程度の経験値がある人におすすめです。

ステップアップ向けで最初に紹介するのはシグマの高性能ズームレンズです。F2.8通しと、ズームレンズの中ではトップクラスの明るさで、ズームレンズでも妥協したくない人におすすめです

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★☆ 工夫次第で何でもいける

スナップ写真 ★★★★☆ 絞ればスナップもOK

ポートレート ★★☆☆☆ ポトレでF2.8は物足りないか

●キットレンズから一段ステップアップしたい人向けの高画質ズーム

●ズーム全域F2.8で、ボケ・暗所性能がワンランクアップ

●手ぶれ補正なしなので「撮り方を意識できる人」におすすめ

*このレンズは同じ名前で「フジフィルム用」や「キヤノン用」などがあります

マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:18-50mm(フルサイズ換算27-75mm)

- 開放F値:F2.8

- 最短撮影距離:0.12m(W)/0.30m(T)

- 最大撮影倍率:0.36倍(W)/0.20倍(T)

- フィルター径:55mm

- 重量:約290g

- 手ぶれ補正:無し

<参照:商品仕様ページ>

そこそこカメラの経験がある人、またはα6400のダブルズームキットや高倍率ズームキットで経験を積んだ人のアップグレード用の選択肢としておすすめしたいレンズがこの「SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN」です。

このレンズはAPS-C専用のコンパクトなズームレンズですが、解放F値がF2.8通し(どのズーム域でもF2.8が使える)というのが特徴で、ズームレンズでもF値を犠牲にしたくない人にとってかなり魅力的な標準ズームになるでしょう。

レンズの外観はシンプルそのもので、ズームリングとピントリングがある以外には、ボタンやスイッチの類は一切ありません。

また、F2.8通しのズームレンズとしては驚くほどコンパクトで軽量となっているので、軽量なα6400との相性もバッチリで普段使い用や、つけっぱなしレンズとしてもまったく問題ありません。

ただし、詳しくは後述しますが、手ぶれ補正がない&ズーム域が普段遣いするには物足りない、という結構はっきりとした弱点もあるので、「このレンズ1本でいく」ではなく、便利なズームレンズ(E 18-135mmなど)と併用するほうが良いと思います。

そろそろステップアップしたい初心者さんにもちょうといいレンズですよ

α6400でSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNを使うメリット

僕がα6400でこのレンズを好んで使う理由は、何といっても「F2.8通し」つまりズーム全域でF2.8の明るさを維持できる、という点です。

普及価格帯のズームレンズはたいてい焦点距離が望遠側になるほどF値が暗くなるのが普通で、例えば上で紹介している「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」の50mmの場合のF値はF5.0となります。

一方でこのSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNはどのズーム域でもF2.8の明るさで撮ることができ、特に50mm時ではその違いが写真にしっかり出てきます。

<E 18-135mmとのボケの大きさ比較>

まぁ、違うか・・・?

ちょっとの差に感じるかもしれませんが、この差は結構大きいんですよ!

上の画像はα6400で「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」と「SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN」を比べたものですが、F2.8で撮れる「SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN」のほうがはるかにボケが大きいのがよく分かると思います。

また、F2.8の明るさはISO感度の面でも有利で、例えばF5でISO感度が6400になる環境で撮る場合、F2.8になるとISO感度は2000まで下げることができ、ザラつき感(ノイズ)が減ります。

ただ、実際はノイズリダクションがかかるので、特にスマホ鑑賞がメインの場合はこの差は「存在するもののぱっと見はわからない」程度の差というのが正直なところです。

RAWで敢えてノイズリダクションをかけずに見ると結構ノイズ感も違いますが、初心者さんはあまり気にするレベルではないかもしれません

α6400でSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNを使うデメリット

このレンズ「SIGMA 18-50mm F2.8」には手ぶれ補正が搭載されていないので、α6400との組み合わせでは手ぶれ補正が完全にゼロとなってしまいます。

なので、「しっかり構えて撮る」、「ぶれにくいシャッタースピードを意識して撮る」といったカメラの基本がある程度身についている人でないと、このレンズの「おいしいところ」を十分に引き出せない、というのがデメリットです。

といってもそこまで厳しい訳ではなく、ISOをオートにしておけばある程度カメラ側で安全なシャッタースピードに設定してくれる(Aモードの場合)ので、構え方と暗い場所での警戒感が身についていれば、このレンズに挑戦する価値は十分にあると思います。

特に室内や薄暗いカフェ、夜の屋外なんかは結構手ぶれしやすいレンズなので要注意です

もう一つ、僕が感じるこのレンズのデメリットは、「望遠側が50mm(フルサイズ換算75mm)までしかないので望遠が全く効かない」という点です。

このあたりは運動会や飛行機、野鳥など望遠が必要な撮影には他の望遠レンズと併用、もしくは元々持っていかないなど、使う側の割り切りも必要になるでしょう。

シグマ 18-50mm F2.8 DC DNの作例とおすすめの撮り方

SIGMA 18-50mm F2.8を手に入れて最初に試してほしいのは、やっぱり「単焦点っぽい」ボケの大きな写真です。

ズーム位置は一番ボケやすい50mmを使い、AモードでF2.8にセットし、なるべく被写体に近づいて撮るのがコツです。

またボケだけでなく、18mmの広角でF5.6やF8に絞って都市スナップを狙うのもアリですね。

とにかくF2.8の明るさはその性能を持ったレンズでしか出せないので、このレンズは標準ズームとの違いがわかりやすい、という面でも初心者からのアップグレードに最適だと思います。

望遠が弱点なので「作品狙いや日常スナップは18-50mm F2.8」「旅行は18-135mm」というように、使い分けるのがおすすめです

SIGMA 30mm F1.4 DC DN

一眼らしいボケの大きな写真を楽しみたい人に是非おすすめなのがこの単焦点レンズの「SIGMA 30mm F1.4 DC DN」です。

このレンズは「約45mm相当」と非常に使いやすい焦点距離でスナップからポートレートまで幅広く使える上に、F1.4の世界をかなり安価で気軽に体験できる、これも文句無し神レンズでしょう。

ただし、単焦点レンズのためズームできない上、このレンズも手ぶれ補正がないので、手ぶれしないように意識しながら撮るようにしましょう。

明るい単焦点レンズを紹介します。F1.4の大きなボケが魅力ですよ

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★☆ ボケを生かそう

スナップ写真 ★★★★☆ 絞ればキリリ

ポートレート ★★★★★ プロっぽく撮れる

●初めての単焦点として定番、写真が一気に「一眼らしく」なるレンズ

●F1.4の大きなボケと暗所性能で、表現の幅が一気に広がる

●ズーム不可・手ぶれ補正なしなので、構図と撮り方を考える必要あり

*このレンズは同じ名前で「キャノン用」や「ニコン用」などがあります

マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

- 焦点距離:30mm(フルサイズ換算45mm)

- 開放F値:F1.4

- 最短撮影距離:0.3m

- 最大撮影倍率:1:7

- 重量:265g

- 手ぶれ補正:無し

- フィルター径:52mm

<参照:シグマ商品ページ>

α6400で使う初めての単焦点レンズとしておすすめなのがこの「SIGMA 30mm F1.4 DC DN」です。

「単焦点レンズ」とは簡単に言うと「ズームで大きさが変えられないレンズ」のことで、利便性はズームレンズに劣りますが、その分F値が明るかったり、コンパクトだったりと、ズームレンズにはないメリットがあります。

この「SIGMA 30mm F1.4 DC DN」は最小F値がF1.4と高級レンズ並みの明るさを持ちながら、実売価格が大体4万円台と、非常に買いやすい価格(十分高いですけどね)のレンズです。

このSIGMA30mm F1.4 DC DNはα6400で使うと焦点距離がフルサイズ換算で45mm相当となり、「ザ・王道」の標準レンズとしてとても使いやすい焦点距離となっています。

なので、大きなボケを生かしたポートレートやテーブルフォトから、絞り込んでスナップや風景まで幅広い撮影に使えるのが嬉しいですね。

標準域のレンズなのでつけっぱなしもOKで、「とにかく今日はこれ1本だけで撮る!」みたいな遊び方もできる、そして比較的安い、まさに初心者~中級者向けの神レンズです!

こっちはF1.4なので、上のシグマのF2.8よりもさらにボケます!ズームできないのが不便なところですが、ボケの大きさ重視ならこっちですね

SIGMA 30mm F1.4 DC DNのお気に入りポイント

僕のこのSIGMA 30mm F1.4 DC DNのお気に入りポイントは、もちろん「F1.4の明るさ」ですね。

F1.4というのはキットレンズはもちろん上で紹介したシグマのF2.8のレンズよりも更に明るく、そのボケ量は圧倒的です。

ちょっと試してみましょう。

<<付属標準レンズとSIGMA 30mm F1.4 DC DNのボケの大きさ比較>>

付属レンズと比べるとよくわかるね!こんなにボケの大きさがちがうんだ

F値1.4のボケ感は別世界です。1本持っておくと色々楽しめますよ

どうでしょうか。ズームの利便性など、使い勝手はズームレンズであるシグマ 18-50mm F2.8 DC DNのほうが上ですが、ボケ量を重視するならこのレンズがおすすめです。

このSIGMA 30mm F1.4 DC DNの焦点距離は30mm(フルサイズ換算で45mm)と、初心者~中級者にも割と扱いやすい焦点距離ですし、最短撮影距離が0.3m(30cm)と、結構被写体に寄れるのでテーブルフォトにも使えます。

そして価格がソニー純正でないとは言え4万円台(執筆時点、価格相場は変動します)で手に入るのですから、これはもう、ステップアップ向け神レンズといって間違いないと思いませんか?。

SIGMA 30mm F1.4 DC DNの欠点

僕が思うこのSIGMA 30mm F1.4 DC DNの欠点は、よく言われますが「手ぶれ補正が内蔵されていない」という点です。

α6400にはボディ内に手ぶれ補正が内蔵していないので、この単焦点レンズとの組み合わせでは手ぶれ補正を効かすことができません。

手ぶれ補正なしでも大丈夫かな・・・

真っ暗とかでなければ大丈夫です。しっかり構える練習にもなって技術が上達すると思いますよ

ですが、このレンズは繰り返しになりますがF1.4と明るいレンズなので、「しっかりと構えて撮る」という基本の意識を持って撮れば手ぶれを量産するということはほとんど無いはずです。

一般的に手振れを防ぐにはシャッタースピードを「1/焦点距離」以上にするのがセオリーなので、このレンズの場合はシャッタースピードを「1/50」以上(APS-Cは1.5倍なので)になるように設定して両手でしっかり構えて撮るようにして下さい。

もちろんAUTOやAモードでISOをオートにしておけばよほど暗くなければカメラが自動的に安全なシャッタースピードにしてくれるはずなので、設定が苦手でも過度の心配をする必要はないでしょう。

そうは言ってもしっかり構えて撮ることが必要なレンズです。片手で適当に撮るとブレブレになっちゃいますよ

SIGMA 30mm F1.4 DC DNの作例とおすすめの撮り方

僕がこのレンズで撮るのは主にスナップですが、このSIGMA 30mm F1.4 DC DNを手に入れたら、とにかくF1.4の明るさを生かして「大きなボケ」の写真を撮ってみるのがおすすめです。

Aモードで絞りをF1.4にセットし、なるべく被写体に近づいて撮りましょう。構図を工夫して背景に奥行きがあるようにして撮るのがボケを大きく見せるコツです。

他にも夜のスナップやテーブルフォトなど、とにかく色々撮れるレンズなので、手に入れたら「今月はこのレンズしか使わない!」のような単焦点縛りで遊ぶのも楽しいですよ☆。

昔から単焦点レンズを使うと写真が上手くなると言われています

そうなんだ!遊びながら上達するなんて最高だね

SIGMA 30mm F1.4 DC DNのメリット・デメリットをさらに詳しくレビューした記事はこちら

好みに応じて検討したい「一点特化レンズ」達

ではここからはさらに一歩進んで、「自分の撮りたいものがある程度見えてきた人」向けのレンズを紹介していきたいと思います。

具体的には、僕が普段α6400で使っているレンズの中から、「出番は多くはないけど、特定の場面では絶対に必要」なレンズを「一点特化レンズ」として紹介していきます。

これらはすべてのα6400ユーザーに必要な訳ではないと思いますが、特定のシチュエーションでは絶大な効果を発揮するレンズたちなので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

ここからは撮りたい被写体がはっきりしてきた人向けの、「特定の用途に特化したレンズ」を5本まとめて紹介しますね

【旅行に最適!】TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)

「レンズ交換はしたくない、でも広角も超望遠もどっちも必要」という人におすすめなのがこの超高倍率ズームレンズ「TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)」です。

このレンズがあればレンズ交換無しで広角27mmから超望遠の450mmまで対応(フルサイズ換算)するので、大抵の撮影はこれ一本でいけるでしょう。

ただし、重量や大きさはかなりのものなので、気軽に持ち出すような使い方にはあまり向いていない点に注意です。

まずは超便利なワイドズームレンズを紹介します。これさえあれば広角から望遠までレンズ交換が不要ですよ!

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★☆☆ 可もなく不可もなく

スナップ写真 ★★★☆☆ 撮れるけど重い

ポートレート ★★☆☆☆ 明るい場所なら可

●広角〜超望遠まで1本で対応、旅行で圧倒的な安心感

●手ぶれ補正ありでα6400でも安心して使える

●ただし大きくて重いのは覚悟。「1本で全部行きたい」な人向け

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

*このレンズは同じ名前で「フジフィルム用」や「ニコン用」があります

マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

- 焦点距離:18mm~300mm(フルサイズ換算27mm~450mm)

- 開放F値:F3.5~F6.3

- 最短撮影距離:0.15m~0.99m

- 最大撮影倍率:1:2~1:4

- 重量:620g

- 手ぶれ補正:あり

- フィルター径:67mm

<参照:タムロン商品ページ>

まず最初に紹介する僕の一点特化レンズは、「TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)」です。

このレンズは通称「高倍率ズーム」や「便利ズーム」と呼ばれるレンズで、広角から望遠までレンズ交換せずに1本で対応できるのが最大の特徴。

もちろんそれなりの弱点もあるのですが、それでも便利であることは違いないので、旅行で荷物を減らしたい場合や、レンズ交換が苦手な人にもおすすめです☆

これ一本あればレンズ交換いらないってこと??

まぁ簡単に言えばそういうことです。でも弱点もあるので、向いていない人もいるかもしれません

TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)のお気に入りポイント

僕がこのTAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)を気に入って使っている理由は、言うまでもないですが広角から望遠までレンズ交換なしで撮れてしまうその利便性です。

例えば上で紹介しているSony E 18-135mm F3.5-5.6 OSSなんかも高倍率で便利ですが、望遠側はある程度の妥協が必要でした。

その点でこのTAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)は望遠側が300mmまで使えるので、例えば旅行など、「そこまで沢山レンズを持っていけないけど、でも望遠も妥協したくない・・・」という時などは非常に助かっています。

<TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)のズーム域比較>

すごい!本当に1本でなんでも撮れちゃいそう

なんせこれ1本で18mmから300mmですからね!「気合を入れて撮りたいけど、でも何本もレンズを持ち歩きたくない」という時の定番レンズです

さらにもう一つ、僕がこのレンズをおすすめしたい理由が、「α6400のダブルズームキット付属の望遠レンズよりも望遠が効く」という点です。

<ダブルズームキット付属望遠レンズとの比較>

上の画像はダブルズームキットの望遠レンズE55-210mmと、このタムロン18-300mmをそれぞれ最大望遠で撮り比べたものですが、明らかにタムロン18-300mmの方が望遠が効いているのがわかりますね。

ダブルズームキット付属望遠レンズの最大望遠は210mmとやや控えめなので、ちょっと物足りないと感じます。

なのでこのタムロン18-300mmを望遠レンズとして買うのもアリですね。

そっか!ダブルズームキットだと望遠が物足りないな~って人も、このレンズはアリなんだね

そうなんです。望遠レンズを買い増すつもりで買ってもいいですね

TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)の欠点

僕がこのTAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)を「完全な万能レンズ!」と言い切れない理由がこれですが、便利なもののデカくて重い、という点です。

とにかくレンズ単体でも620gもあるので、カメラと合わせると大体1Kgぐらいになります。

さすがに1Kgを超えてくると気軽に持ち出すという感じではなく、はっきりと300mmクラスが必要な場面以外はお留守番に回ることも正直多いです。

1Kgかぁ~

また、当然のことながら大きさも300mmクラスの望遠レンズ並みかそれ以上のサイズ感で、気分的には望遠レンズを振り回している感覚に近く、グリップが浅めのα6400で使うと右手だけではまずホールド不可です。

実はこのレンズ、僕は当初お散歩スナップ用レンズにいいかな?と思って買いましたが、正直散歩用としては失敗でしたね・・・。

確かに便利なんですが、手軽さや持ち出しやすさを重視する方には正直この大きさと重さはつらいものがあると思います。

逆に「大きさや重さはまったく気にならないよ!」って人であれば常用レンズの大本命になり得る、そんなレンズですね。

重量的にもサイズ的にも「気軽に持ち出す」という感じではないんですよね~

TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)の作例とおすすめの撮り方

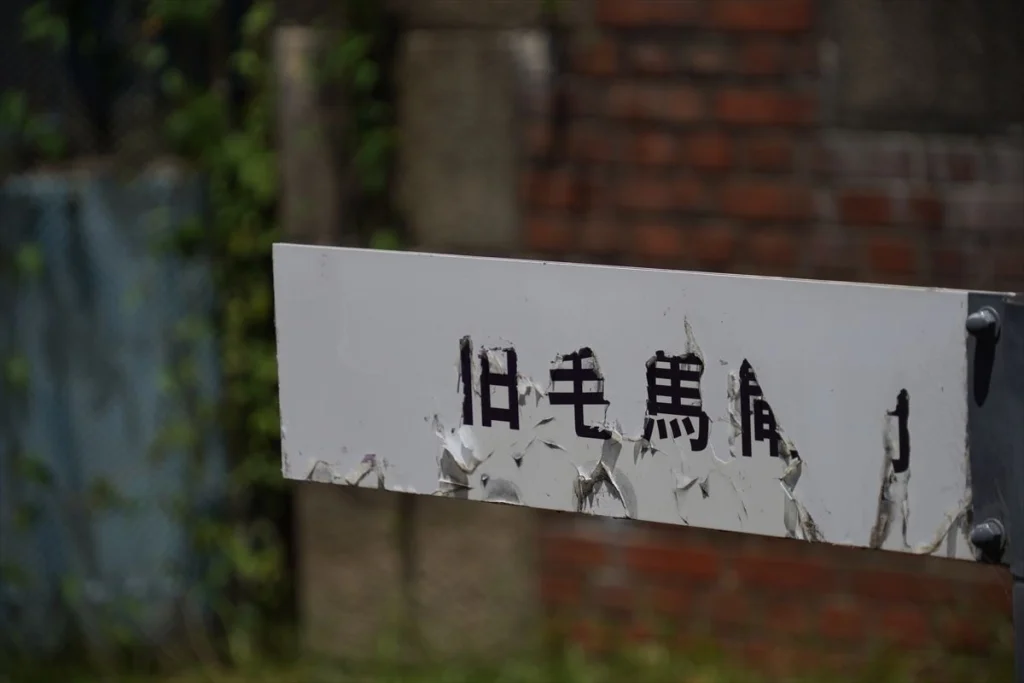

僕がこのTAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)でおすすめしたい撮り方は、とにかく何でも撮ってみる、という感じですね。

「風景を広角18mmで撮りながら、時々見つける面白い看板を望遠側で切り取る」、のような感じで、あまり難しく考えずに撮影に没頭しましょう。

重いことを除けば万能ズームなので、初心者からベテランまで色々な使い方でできるレンズですよ

TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 のメリット・デメリットをさらに詳しくレビューした記事はこちら

【ポートレートに!】Sony E 50mm F1.8 OSS SEL50F18

「友達や彼氏、彼女を印象的に撮りたい」、「プロっぽいポートレートを撮ってみたい」そんな人におすすめしたいのがこの単焦点レンズ「Sony E 50mm F1.8 OSS」です。

このレンズは焦点距離75mm相当と&F1.8というポートレートに最適なスペックな上、手ぶれ補正も内蔵されているのに安価、と印象的に人物を撮りたい初心者の方にとってはまさに神レンズといえる存在です。

とはいえ、この75mm相当の焦点距離はポートレートのバストアップ(胸から上)といった撮影には最適ですが、それ以外、例えば風景やスナップには狭すぎて使い道が限定される、という弱点もあります。

続いてはポートレート向けの単焦点レンズを紹介します。手ぶれ補正入りが魅力ですよ

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★☆ ボケを生かそう

スナップ写真 ★★★☆☆ 中望遠なので主題を明確に

ポートレート ★★★★★ プロっぽく撮れる

●大きなボケが手軽に楽しめる、ポートレート向け定番単焦点

●手ぶれ補正付きで、α6400でも室内・夕方撮影が安心

●思ったより「狭い」ので、スナップより「人・物を主役に撮る人」向け

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:50mm(フルサイズ換算75mm)

- 開放F値:F1.8

- 最短撮影距離:0.39m

- 最大撮影倍率:0.16倍

- 重量:202g

- 手ぶれ補正:あり

- フィルター径:49mm

<参照:ソニー商品ページ>

続いて紹介するの一点特化レンズは明るい単焦点レンズの「ソニー E 50mm F1.8 OSS SEL50F18」です。

このレンズは(レンズにしては)比較的安価な価格設定ですが、F値がF1.8と非常に明るく、かつ手振れ補正も内蔵されているので、かなり買いやすい部類に入ると思います。

上の写真のようにこのレンズをα6400に装着するとまるで標準レンズのような佇まいで、非常にコンパクトに収まっているのがわかると思います。

実はこのレンズは発売から10年以上経過しているので、鏡筒がツヤ有などやや古いデザインではありますが、性能面では問題ありません。

特にボケは、スマホのポートレートモードで生成されるボケとは明らかに違うなだらかで自然なボケを楽しむことができるので、ポートレートにおすすめです。

程度の良い中古でも2万円台で購入できる(執筆時点で、中古相場は時期によって変動します)ので、α6400をダブルズームキットで買った人が「とりあえず大きなボケを試してみたい!」という場合にもおすすめですよ☆

中古なら2万円台から手に入る、まさに神レンズですね!

ソニー E 50mm F1.8 OSS のお気に入りポイント

このソニー E 50mm F1.8 OSS の僕がお気に入りポイントは、とってもコンパクトで、さらにとにかく大きいボケを作れる、という点です。

一眼カメラの醍醐味の一つはやっぱりその大きなボケだと思いますが、このレンズは50mmでF1.8なので特に難しく考えなくても大きなボケを作ることができます。

同じ単焦点レンズのシグマ30mm F1.4も大きくボケるレンズですが、シグマがフルサイズ換算45mmなのに対してこのレンズはフルサイズ換算75mmとかなり大きく、そしてその分ボケも大きくなるのが特徴です。

お~やっぱり単焦点レンズはボケの大きさが全然違うね!

せっかく一眼カメラを買ったんだったら、やっぱりボケが大きな写真が撮りたいですよね~

さらにこの価格で手振れ補正が搭載されている、というのも気楽に使える大きなポイントです。

そのおかげで、例えばお子さんを撮るなど屋内ポートレートは得意分野ですし、さらに片手で夜スナップなど、比較的イージーな撮り方でもある程度は大丈夫なのが嬉しいですね。

とても小型で軽量なレンズなので、僕はいつも「メインレンズじゃないけどカメラバッグにとりあえず入れておく」的な使い方をしています。

つけっぱなしにはしないけど、あったら時々使う、そんなレンズです

ソニー E 50mm F1.8 OSS の欠点

僕がこのレンズを使っていて感じる欠点は、「50mmレンズはα6400で使うと思ったより望遠で使いどころが限られる」という点です。

例えばカフェなどでテーブル上の料理を撮ろうと思ったら、立ち上がるか相当のけ反らないとテーブル全体は入りませんし、屋内で人を撮る場合もかなりアップになります。

さらにこのレンズの最短撮影距離は0.39mと、あまり被写体に寄れるレンズでもないので、花などを撮っているときに近づきすぎでピントが合わない、ということが割と頻発してしまう、という点も要注意です。

焦点距離的な使いやすさは上で紹介したシグマ30mm F1.4のほうが上なので、もしこのレンズを検討しているなら、一度標準ズームの50mmを使って、撮れる範囲を自分で体感してからにすることをおすすめします。

フルサイズ換算75mmのレンズは中望遠なので、そもそも万能に使えるレンズじゃないんですよ~

ソニー E 50mm F1.8 OSS の作例とおすすめの撮り方

僕がこのレンズを使ってよく撮るのは、作例を載せられなくて恐縮ですが、大きなボケを生かしたポートレートや人物撮影です。(ネコの写真でイメージしてください!)

他にも対象を絞ったスナップも得意で、絞りを開けて大きくボケさせても良し、絞り込んでも良しです。

繰り返しになりますが、フルサイズ換算で75mmの中望遠レンズなので、人を撮るなら胸から上のアップ、スナップなら被写体をなるべくシンプルに撮るように心がけましょう。

あまりたくさんのものを画面に詰め込み過ぎないのが、それっぽく見せるコツですよ

【動画やダイナミックな風景に!】Sony E 11mm F1.8

雄大な大自然や都会のビル群をダイナミックに切り取りたい人におすすめのレンズがこの超広角単焦点レンズ「Sony E 11mm F1.8」です。

このレンズは焦点距離が約16.5mm(フルサイズ換算)の超広角レンズで、遠近感を強調した広い画を得意とし、さらに街歩き動画や自撮り動画にも最適です。

ただ、このレンズは手ぶれ補正がないので、動画撮影で使う場合はジンバルを使うなど手ぶれ対策をしたほうが良いでしょう。

僕が普段α6400で使っている超広角レンズはソニー E 11 mm F1.8です。スナップ好きの人には是非使いこなしてほしいレンズですね

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★★ 風景は得意

スナップ写真 ★★★★☆ 都市スナップは大好物

ポートレート ★☆☆☆☆ 遠近感がつきすぎる

●大きな奥行きのダイナミックな構図が楽しめる超広角単焦点

●写真だけじゃなく動画、特にVLOGや街歩き動画におすすめ

●手ぶれ補正はないのでしっかり構える&動画はジンバル推奨

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:11mm(フルサイズ換算16.5mm)

- 開放F値:F1.8

- 最短撮影距離:0.15m

- 最大撮影倍率:0.13倍

- フィルター径:55mm

- 重量:約181g

- 手ぶれ補正:なし

<参照:ソニー商品仕様ページ>

僕がα6400で使っている超広角レンズがこの「ソニー E 11mm F1.8」という単焦点レンズです。

最初このレンズを手に取ったときの第一印象は「とにかく軽い!」というもので、シューティンググリップに載せたα6400に装着して動画を撮る場合も重心位置が殆ど変わらないのが驚きでした。

スペック上の特徴としては、焦点距離11mm(フルサイズ換算で16.5mm)の超広角レンズなので、レンズキット付属のレンズよりもかなり広く撮れるという点がキットレンズと大きく異なる点です。

数字よりも実際に試してみるとその差は歴然なので、ちょっと比べてみましょう。

<<付属標準レンズとソニー E 11mm F1.8 の広角比較>>

下の方がほんのちょっと広く写っている・・・のかな?

そうですね、わずかな差に見えるかもしれませんが、この差が絶大な効果を生むんです

この広角性能は主に風景写真を撮るときに効果を発揮します。

さらに街歩き動画や自撮り動画、さらにVLog撮影でも超広角レンズがあれば重宝するでしょう。

重量もレンズ単体で約180gとキットレンズ並みに軽量でカメラバッグに入れても邪魔になりにくいので、初めての超広角レンズにおすすめです!

風景写真の他に、自撮り動画やVlog撮影をしたい場合は特におすすめのレンズですよ

ソニー E 11 mm F1.8 のお気に入りポイント

僕がこのレンズのお気に入りポイントは、繰り返しになりますが何と言っても軽い!という点です。

このソニー E 11 mm F1.8 は手振れ補正や光学ズームが無い分、レンズ単体重量は約180gと標準レンズ並みの軽さを実現しています。

僕は以前「ソニー E 10-18mm F4 OSS」という超広角のズームレンズを使っていたのですが、大きくて重いためどうしても出動頻度が低めでしたが、このE 11mm F1.8に変えてからはかなり気軽に持ち出せるようになりました。

超広角レンズの描写に興味がある人の最初の超広角レンズに是非おすすめです!

自撮りって片手だし、軽いのってメッチャ助かる

ソニー E 11 mm F1.8 の欠点

僕が思うこのソニー E 11 mm F1.8の欠点は、これも「手振れ補正がない」という点です。

そうは言っても11mmなので(広角は望遠に比べてブレにくい)、昼間の屋外ではまずブレることはありませんが、やっぱり屋内で撮る場合は手振れに気を使います。

屋内で片手でイージーにスナップすると結構ブレることが多いので、特に夜などは丁寧に撮ることを心がけましょう。

超広角レンズなのであんまり手振れの心配はいりませんが、それでも暗い状況では丁寧な撮影が必要なレンズです

ソニー E 11 mm F1.8 の作例とおすすめの撮り方

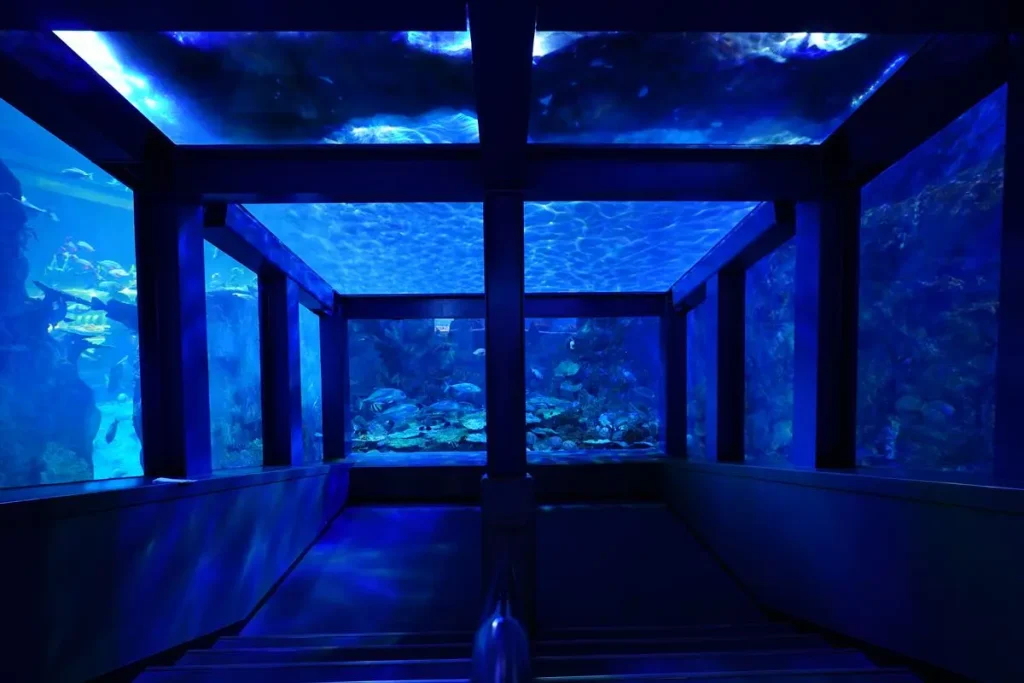

ソニーE 11 F1.8 のおすすめの撮り方は、超広角レンズの定番である下から見上げるようにして撮る撮り方です。

超広角は奥行や遠近感がかなり強く出るので、下から角度をつけて撮ると普通以上に迫力のある写真が撮れるでしょう。

さらに、手振れ補正はありませんが、F1.8とかなり明るいレンズなので、真っ暗でなければ夜間や屋内でも役立つレンズです。

なるべくシンプルに撮るのが超広角を使いこなすコツですよ

↓↓Sony E 11mm F1.8 のメリットデメリットを含めた詳しいレビューはこちら

【超望遠!】Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G

飛行機や電車、さらに運動会やスポーツ撮影といった「遠くのものをなるべく大きく撮りたい」人におすすめなのがこの超望遠レンズ「Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS」です。

このレンズを使えばフルサイズ換算の焦点距離が525mm相当となり、遠くのものも触れるような近さに感じるぐらいの大迫力な写真を撮ることができます。

ただし、重量が重いのはもちろん価格もカメラ本体と同じぐらいの値段がするので、相当長く使うつもりで買いましょう。

次の一点特化レンズは超望遠レンズのソニーE 70-350mm F4.5-6.3 G OSS です。かなりのお値段がしますので長く使う人におすすめです

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★☆ 超望遠は風景にもいける

スナップ写真 ★★☆☆☆ 重いのがネック

ポートレート ★★★☆☆ 70mm側は使える

●α6400でフルサイズ換算105–525mm、本格的な超望遠が楽しめる

●手ぶれ補正+Gレンズの高画質で、運動会・動物・飛行機向き

●サイズ・価格ともに重めなので「目的が明確な人向け」

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:70-350mm(フルサイズ換算105-525mm)

- 開放F値:F4.5-F6.3

- 最短撮影距離:1.1m~1.5m

- 最大撮影倍率:0.23倍

- 重量:625g

- 手ぶれ補正:あり

<参照:ソニー商品ページ>

お子さんの運動会や部活動の試合など、ダブルズームキットの望遠レンズでは物足りない!もっと大きく撮りたい!と感じる人におすすめしたいのがこの「ソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS (SEL70350G)」です。

このレンズは望遠側が350mmですが、これは一般的なフルサイズレンズに換算すると525mmという超望遠レンズに相当します。

500mmクラスの超望遠レンズが気軽(では全然ないですが)に買えてしまうのがAPS-Cサイズカメラの強みなので、望遠性能を重視するなら是非検討してみるのをおすすめします。

このレンズちょっと高くない??

まぁもう一台カメラが買えちゃいそうな値段ですからね。10年使うつもりで手に入れましょう

ソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSのお気に入りポイント

僕がこのレンズを買った理由は、それはもう超望遠撮影がしたかったからです。

このレンズをAPS-Cセンサー搭載のα6400で使えば、フルサイズ換算でなんと約525mm相当のレンズとなり、その距離感はダブルズームキットの望遠レンズとはかなり異なります。

<<付属望遠レンズとソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSの望遠比較>>

ダブルズームキットについていた望遠レンズよりも、もっと大きく撮れるんだね!

上の画像はダブルズームキットに付属の望遠レンズとの比較ですが、このソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSを使えば遠くのものもさらにもう一段大きく撮ることができます。

しかもこのソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSは「Gレンズ」と呼ばれる高性能グレードのレンズなので、超望遠でも解像感は悪くありません。

値段が少々お高いですが、スポーツ撮影や動物園、はたまたレースなど超望遠撮影に興味があるなら、「カメラ本体よりも長く使うつもりで手に入れる」のが良いでしょう。

値段は少々高めですが、長く使うつもりで手に入れるのがおすすめです

ソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSの欠点

僕が使っていて感じたこのソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSの欠点は、もう仕方がないですが、重量がボディ込みで1kgオーバーとちょっと重めなところです。

α6400のグリップはそこまで深くない(僕はレザーケースを付けているのでまだマシですが)ので、脇を締めて左手でしっかりとレンズをホールドする、という「基本の構え」をいつも意識する覚悟が必要です。

なんとなくカバンに入れておいて、気になるものがあればパッと取り出して撮る、というような手軽な撮り方は難しく、どうしても「今日はガッツリ撮ります!」という日にわざわざ持って出るというような使い方になってしまいます。

本格的な分お値段も高いので、果たしてこれだけの金額を出してまで使うのか悩まされる、というのがこのレンズの最大の欠点なのかもしれません。

僕もタムロン18-300mmを手に入れてからはこのレンズの使用頻度はかなり低くなってしまいました・・・。(50mmの差ならワイドに撮れるタムロンの方が・・・)

500mmクラスの超望遠レンズとして考えれば、まだお手頃価格なんですけどね~

大きくて重くてお値段も高い・・・でも本格的ってそういうことだよね・・・

ソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSの作例とおすすめの撮り方

すごいね!手が届きそう

超望遠撮影は一眼カメラの醍醐味の一つです。大きく撮れると普通に楽しいですね

ソニー E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSのおすすめの撮り方は、やはり動物園やお子さんの運動会など、ちょっと遠くから撮らないといけないものを超望遠を生かして大きく撮る、というものです。

フルサイズ換算500mmオーバーのこのレンズを使えば、動物園の猛獣や小動物もまるで目の前にいるかのような大きさで撮ることができます。

最近はスマホカメラでもきれいな写真が撮れますが、こんな感じの望遠での撮影はまだまだ一眼カメラじゃないと撮れないので、ある意味で超望遠撮影は一眼ならではの楽しみ方と言えるのかもしれません。

望遠はまだまだスマホとは差があります

【超ドアップ!】Sony E 30mm F3.5 Macro SEL30M35

「季節の花々や小物達をドアップで撮りたい」そんな希望に特化しているのがこのマクロレンズ「Sony E 30mm F3.5 Macro」です。

このレンズは比較的安価ですが、「等倍マクロ撮影」というギリギリまで近づいての超ドアップ撮影が可能で、肉眼では見えない世界を写し出してくれます。

ただし、手ぶれ補正がない、F値が明るいわけではない、などドアップ以外の性能は平凡なので、マクロ撮影に興味がある人にとってはダントツで神レンズ候補、そうでなければ、ほぼ見向きもされない、と評価が分かれるかもしれません。

続いてはマクロレンズを紹介します。肉眼では見えない世界を写します

★ねこの独断と偏見によるこのレンズのオススメポイント★

自然風景写真 ★★★★★ ドアップに限り最強

スナップ写真 ★★☆☆☆ テーブルフォトぐらいか

ポートレート ★★☆☆☆ もうちょっとボケが欲しい

●等倍マクロ対応で、花や小物を“肉眼以上に大きく”写せる

●価格が比較的安く、マクロ入門としてハードルが低い

●出番は限定的だが、ハマる人には代替の効かない一本

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:30mm(フルサイズ換算45mm)

- 開放F値:F3.5

- 最短撮影距離:0.095m

- 最大撮影倍率:1倍

- フィルター径:49mm

- 重量:約138g

- 手ぶれ補正:なし

<参照:ソニー商品仕様ページ>

次に紹介する一点特化レンズは、僕がα6400で使っていて是非おすすめしたいレンズであるマクロレンズの「ソニー E 30mm F3.5 Macro SEL30M35」です。

マクロレンズとは目の前のものを「超ドアップ」で撮ることができるレンズのことで、肉眼では識別できないような小さなものも大きく写し、独特の世界観を出すことができるレンズです。

レンズキットに最初から付属する標準レンズはある程度被写体に近づくとピントが合わなくなるので、大きく撮りたいと思っても限界があります。

しかしこの「ソニー E 30mm F3.5 Macro」は「等倍マクロ」といって被写体をアップに写すことに特化したレンズで、付属の標準レンズとは比べ物にならないぐらいのマクロ性能を持っています。

マクロレンズって何?

簡単に言えば、普通のレンズじゃ撮れないぐらいのドアップで撮れるレンズ、ということですよ

<<付属標準レンズとソニー E 30mm F3.5 Macroのマクロ性能比較>>

すご!マクロレンズってこんなに近づいて大きく撮れるんだ!

レンズキットに付属する標準レンズと比較すると一目瞭然ですね。

季節の花を撮るのを趣味にしている人にとっては絶対神レンズですよ☆

マクロレンズは色々使い道がありますが、特に花撮りさんには絶対おすすめです!

ソニーE 30mm F3.5 Macroのお気に入りポイント

僕がこのレンズをお勧めしたいポイントはその価格で、新品でも実売価格は3万円以下と交換レンズにしてはかなり安い値段で手に入れられる、という点です。

しかも、ただ安いだけでなく、撮影倍率は「1倍」つまり等倍マクロとかなり本格的な性能。

この価格でここまでの性能のレンズが手に入るのはソニーEマウント以外のユーザーにとっては非常に羨ましいことなんですよ!!

「マクロ」って名前が付いたレンズは結構あるみたいだけど、どう違うの?

マクロレンズにも性能が色々あるんです。このE 30mm F3.5 Macroは「等倍マクロ」と言って、マクロレンズのなかでも最大級に大きく写せるレンズなんですよ

尚、このE 30mm F3.5 Macroは「2011年発売」と結構年数が経っていますので、今後モデルチェンジや廃盤といったラインアップの変更の影響を受ける可能性があります。

しかも次に出るモデルはきっとこんな値段じゃ買えないでしょう。(15年前とは為替も物価も違いますからね)

もしこのレンズが気になっているなら、今のうちに購入しておくのがおすすめですよ。

ソニー E 30mm F3.5 Macro の欠点

僕が感じるこのレンズの欠点は、良くも悪くも「超ドアップで撮れる」だけのレンズだということで、実際僕も使うのは花の季節である春先にちょろっと使う程度です。

実際単焦点レンズでありながら最小F値は3.5と、付属レンズとあまり変わりませんし、手ぶれ補正もないので、ドアップ以外でα6400で積極的に使いたい理由は正直全くありません。

もちろん、この価格でメーカー純正の等倍マクロレンズが手に入るのは、驚異的なバーゲンプライスだと思います。

ただそうは言っても、マクロレンズ独特の写りにそこまで興味が無いならば、せっかく手に入れてもあまり使わなくなってしまうかもしれません。

飽きたら終わりってことだね・・・

マクロ撮影に興味があるかないかで重要度が変わるレンズですね

ソニーE 30mm F3.5 Macroの作例とおすすめの撮り方

僕がこのソニーE 30mm F3.5 Macroでよく撮るのは、もう言うまでもないかもしれませんが被写体を大きく写すマクロ撮影です。

実はマクロ撮影は非常にブレやすいので、なるべく風の無い日を選びましょう。さらに画面ではわからない微妙なブレがあることもあるので、たくさん撮っておくようにしましょう。

マクロで撮ってみると意外なものが面白く写ったりするので、このレンズを手に入れたらとりあえず色々なのをマクロで撮って遊んでみるのがおすすめです。

SNSなどでは花や水滴などのアップ写真をよく見ますね。できそうなものから挑戦してみましょう

↓↓Sony E 30mm F3.5 Macroのメリットデメリットを含めた詳しいレビューはこちら

結局どれを選べばいい?タイプ別おすすめまとめ

ここまで色々なレンズを紹介してきましたが、

「情報が多すぎて、逆に迷ってしまった…」という人もいるかもしれません。

そこで最後に、目的別に“これを選べばOK”という形で整理しておきます。

細かい違いで悩みすぎず、まずは自分のタイプに近いものを選んでみてください。

これから始めて本格的なミラーレス一眼を始める人

α6400をこれから買う場合、最初の1本目におすすめなのは、高倍率ズームレンズの「Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」です。

とにかく最初の1本で失敗したくないなら・・・

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

理由としては・・・

- 手ぶれ補正ありなので安心

- 広角〜中望遠までレンズ交換の手間が不要

- 日常スナップ・旅行・家族写真までだいたい何でも撮れる

という感じで、特に「まずは気軽にたくさん撮りたい」「レンズ交換がちょっと怖い・・・(もしくは面倒)」という人には、このレンズがいちばん安心です。

ただし、運動会や飛行機など望遠側が重要な被写体が多そうだとあらかじめわかっている場合、さらにスナップ写真中心でなるべくコンパクトなレンズが望ましい場合は、ダブルズームキットで始める方が良いかもしれません。

一眼らしい写真を撮りたい、ステップアップしたい人

ある程度ミラーレスカメラの撮影に慣れてきた人が、さらなるステップアップを目指す場合、おすすめしたいレンズは

ワンランクアップの標準ズームレンズが欲しいなら・・・

*マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

大きなボケを体験してみたいなら・・・

*マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

です、その中でも全体的にまんべんなくステップアップしていきたいなら、18-50mmすべてのズーム域でF2.8が使える「SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN」がおすすめです。

一方で手っ取り早く「大きなボケ」の表現を取り入れたいなら「SIGMA 30mm F1.4 DC DN」を先に買うと楽しめるでしょう。

この2本はいずれも「初心者向け神レンズ」と呼べるレンズで、キットレンズや便利ズームに慣れてきて「ちょっと物足りない」「もっと一眼らしい写りを楽しみたい」と感じ始めたら、この2本が王道のレベルアップルートです。

用途がはっきりしている人

ある程度撮影になれて「自分の撮影スタイル」や「好み」、さらに「撮りたい被写体」などがはっきりしてきた場合は、次のような「一点特化レンズ」を取り入れてみましょう。

旅行を1本で済ませたいなら・・・

マウントが「ソニーEマウント用」になっているか必ずチェックしてください

ポートレートをきれいに撮りたいなら・・・

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

風景・Vlog・ダイナミックな写真を撮りたいなら・・・

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

運動会・動物・遠くの被写体を大きく撮りたいなら・・・

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

花や小物をドアップで撮りたいなら・・・

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

これらのレンズはハマると最強ですが全員に必要なわけではありません。

「撮りたいものが明確になったら選ぶ」くらいでちょうどいいと思います。

まとめ|α6400のレンズ選びで大事なのは順番

α6400のレンズ選びは、いきなり最強を目指すより「安心できるレンズで経験を積む」→「ステップアップでさらに腕を上げる」→「さらに自分の好みに合わせて一点特化レンズを選ぶ」の順番が一番うまくいきます。

いくら高級レンズであったとしても、いくら口コミや評判が良いレンズであったとしても、それが「自分に合わないレンズ」であるなら、撮影そのものが楽しくなくなってしまうかもしれません。

それを避けるためには、繰り返しになりますが、

- まずは E 18-135mm で撮影に慣れる

- 物足りなくなったら SIGMA 18-50mm / 30mm で写りを伸ばす

- 必要になったら一点特化(望遠・超広角・マクロ)を足す

の順番で考えるのが、最も失敗が少なく安心できるレンズ選びになるでしょう。

安価なレンズから始めるのは一見遠回りに見える場合もあるかもしれませんが、結果このルートをたどる方が無駄な出費をするリスクを減らし、長くカメラを楽しめることになるはずです。

そうやって見つけた「自分に合ったレンズ」、「毎日使うレンズ」、「これなしではとても困るレンズ」は、世間の評判や口コミは関係なく、自分にとっての「神レンズである」と胸を張って言えるでしょう。

この記事が皆さんのお役に立てば嬉しく思います。最後まで読んでくださってありがとうございました。

☆↓↓当サイトのα6400関連の他の記事↓↓☆

*当記事では比較的安価で、かつWズームキット付属のレンズには無い際立った性能を持つレンズのことを「神レンズ」としています。

コメント