こんにちは!カメラ歴15年、レンズ総購入数50本オーバーのNEKO(ねこ)です!

この記事では、普段僕が使っているニコンZfcにぴったりのおすすめ交換レンズを紹介しています。

単なる商品の紹介や実際に買っていない人が書いた「エアーレビュー」ではなく、あくまでも使用者としての感覚を伝えていきますので、是非参考にしていただければ幸いです。

もしこの記事が「役に立った」と感じたらインスタのフォローかXでシェアして頂けたら嬉しいです!やる気が出ます!!

この記事でレビューしているレンズ(タップするとその部分にジャンプします)

- ニコンZfcのおすすめ単焦点レンズ

NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition

NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - ニコンZfcのおすすめズームレンズ

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR - ニコンZfcのおすすめ望遠レンズ

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR - ニコンZfcのおすすめMF単焦点レンズ

7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用

TTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用

TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用

☆↓↓当サイトのZfc関連の他の記事↓↓☆

ニコンZfcにおすすめの単焦点レンズ

NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition

僕がZfcで一番良く使うのがこの28mm単焦点レンズです。持っている人も多いと思いますが、Zfcでスナップ写真を撮りたい人には特におすすめです

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:28mm(フルサイズ換算42mm)

- 最小F値:F2.8

- 最短撮影距離:0.19m

- 最大撮影倍率:0.2倍

- 重量:160g

- 手ブレ補正:無し

- フィルター径:52mm

(参照:ニコン商品ページ)

「単焦点」レンズとは・・・

単焦点レンズとは、「焦点距離が固定」つまりズームができないレンズのこと。

普通のズームレンズのようにズームリングを回して手軽に距離を変えられない一方で、

構造がシンプルなので高性能に(つまりF値を小さく)しやすいというメリットがある。

「単焦点レンズ」ってよく聞くけど、何???

単焦点とは「ズームで大きさが変えられないレンズ」の事です。不便だと思うかもしれませんが、その分コンパクトで高性能なものが多いんです

僕がニコンZfcで一番よく使っているのがこの「NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition」です。レンズキットにもなっているので、既に持っている人も多いかもしれませんね。

このレンズは焦点距離がフルサイズ換算で42mmと、写る範囲が人の目とほとんど同じ大きさとなるのでとても使いやすく、特に日常のスナップ撮影におすすめのレンズです。

また、見た目もZfcのレトロテイストに合わせてデザインされた「スペシャルエディション」となっているのも嬉しいですね。

見た目といい、焦点距離といい、スナップ撮影に最適なレンズです

ZfcでNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionを使うメリット

このレンズをZfcで使うと焦点距離がフルサイズ換算42mmと、普段のスナップにとても使いやすい、というのが僕が思うZfcでこのレンズを使う最大のメリットです。

とにかく「狭すぎず広すぎず」がスナップには丁度よく、何も考えずに目についたものをパシャパシャ撮りたい気分の時にぴったりです。

さらにもう一つ僕がこのレンズを気に入っている理由は、「スペシャルエディション」のデザインがZfcのレトロな雰囲気に良く似合っていてカッコイイというところですね!

見た目大事です

ZfcでNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionを使う場合のデメリット

僕が思うZfcでこのレンズを使うときのデメリットは、開放F値がF2.8とそこまで明るいレンズではないので意外とボケない、という点です。

一般的に単焦点レンズというと「ボケる!」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、この28mmでF2.8という焦点距離とF値は決してボケやすいスペックではありません。

<標準ズームレンズとこのレンズのボケ比較>

上の画像はキット付属のズームレンズとこのレンズを同じ構図で撮り比べたものですが、ギリギリ背景のレンガに違いがあるかな?程度の違いしかありませんね。

もちろん最初からボケを意識してもっと被写体に近づいて撮れば、28mmのF2.8でも背景を大きくボケさせることは可能です。

ですが、ある程度距離をとる場合、28mmでF2.8は「めちゃくちゃボケる!」という感じでもないのが実際の感覚です。

もしボケを重視して単焦点レンズを選ぶなら、下で紹介している「NIKKOR Z 40mm f/2」か「NIKKOR Z DX 24mm f/1.7」の方がはるかに大きなボケを楽しめるのでおすすめです。

全くボケない訳じゃないですけど、28mmのF2.8は決してボケやすいレンズじゃないんです

加えて僕がZfcでこのNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionを使う場合に感じるデメリットは、やはり手振れ補正がない、という点です。

Zfcにはボディ内手振れ補正が搭載されていないので、この組み合わせは完全に手振れ補正無しということになってしまい、これは初心者の方には大きなデメリットになるかもしれません。

まぁ昔は手振れ補正なんか無かったんだからと言われればそれまでですが、Zfcの価格帯を考えると、手振れ補正があればもっと初心者にも扱いやすいレンズになったのにと思います。

確かに手振れ補正無しってちょっと抵抗あるよね・・・

これで手振れ補正があれば、片手で振り回せる最強スナップレンズになっただけに残念です

NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionの作例とおすすめの撮り方

僕がこのNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionで一番撮るのは、やはりスナップ写真です。

人の目と大体同じ大きさで写る特性を生かして、目についたものをそのまま切り取るイメージで撮りましょう。

僕はいつも「A」モードを使いますが、室内であればF値をF2.8に、明るい屋外であればF値をF8あたりにセットして、カメラを片手に持って歩きながらどんどん撮っていきます。

ただし手振れ補正がないため、あまりイージーに撮ると手振れすることもあるので、慣れるまではきちんと両手で構えることをおすすめします。(特に屋内)

スナップはとにかく数を撮るのがコツです。後で消せばいいので100枚単位でどんどん撮りましょう

NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition

もう一本おすすめ単焦点レンズを紹介します。よくボケるレンズですよ

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:40mm(フルサイズ換算60mm)

- 最小F値:F2

- 最短撮影距離:0.29m

- 最大撮影倍率:0.17倍

- 重量:170g

- 手ブレ補正:無し

- フィルター径:52mm

(参照:ニコン商品ページ)

もう一本、僕がニコンZfcでよく使っているおすすめレンズを紹介します。

それがこの「NIKKOR Z 40mm f/2 SE」で、開放F値がF2とかなり明るいのが特徴です。

しかも上で紹介したNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionと同じく、Zfcにマッチするレトロデザインなので、見た目にこだわる人にもぴったりですね。

Z40mmとZ28mmはぱっと見違いがわかりませんね

ZfcでNIKKOR Z 40mm f/2 SE を使うメリット

僕がこのNIKKOR Z 40mm f/2 SE をZfcで気に入って使っているポイントは、比較的簡単に大きなボケのある写真を撮れる、という点です。

このレンズは最小F値が「F2」とズームレンズにはない明るさを持ったレンズなので、標準ズームレンズよりも大きなボケを簡単に得ることができます。

<標準ズームレンズとのボケ比較>

標準のズームレンズとはボケ方が全然違うね!

この大きなボケが「明るい」単焦点レンズの魅力の一つです

上の画像はこのレンズと、標準ズームのZ DX 16-50mmを40mmあたりにズームして撮り比べたものですが、ボケの大きさが明らかに違うのがわかると思います。

さらに上で紹介している Z 28mmF2.8と比較しても(同じ場所から撮ってます)、このレンズの方がボケが大きくなるのがわかりますね。

さらにこのレンズ、焦点距離がフルサイズ換算60mmというのが絶妙で、「一歩踏み込んで中望遠」、「一歩下がって標準域」のように比較的汎用性が高いのもポイント。

僕は普段NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionをメインで使い、ちょっとボケを大きく撮りたい場合はこのレンズを使う、という具合に使い分けています。

スペックだけ聞くと40mmって中途半端な感じがしますが、実際APS-C機で使ってみると「望遠寄りのスナップレンズ」として50mmより断然使いやすく感じます

ZfcでNIKKOR Z 40mm f/2 SE を使う場合のデメリット

僕がZfcでこのNIKKOR Z 40mm f/2 SE を使うときに感じるデメリットは、先ほどの28mmF2.8と同じくレンズに手振れ補正が搭載されていないという点ですね。

しかも、レンズは望遠になればなるほど手振れしやすくなるので、この「フルサイズ換算60mm相当で手振れ補正無し」というのは28mmレンズ以上に「気を抜けない」レンズです。

もちろん手振れしまくりということは無いですが、このレンズを使うときはシャッタースピードが最低でも1/60秒を確保できているか、いつも気を使い、さらに両手でしっかり持って撮るようにするのがおすすめです。

普段やるみたいに片手でいい加減に持って撮ったらダメってことだね

カメラの基本を身に着けるのにはいいレンズかもしれませんね

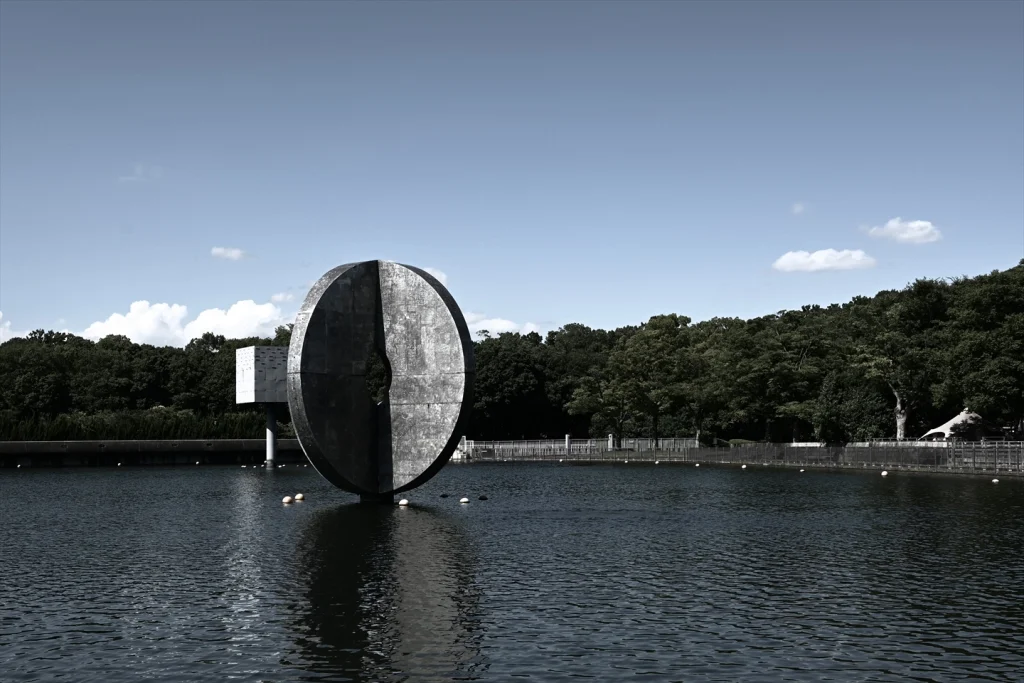

NIKKOR Z 40mm f/2 SE の作例とおすすめの撮り方

僕がこのNIKKOR Z 40mm f/2 SE でよく撮るのは、絞りが「F2」という性能を生かしたボケの大きい写真です。

AモードでF値を「F2」にセットし、なるべく対象に近づいて撮りましょう。さらにその時に背景が遠くなるように構図やアングルを工夫するなら、背景のボケを最大限に大きくすることができます。

もちろんボケだけでなく、絞り込めばピントが合う面が広がりますので、普通のスナップにもよく使っています。

焦点距離が換算60mmとあまり広く撮るのには向いていませんので、「これ!」という主題を決めてそれをメインで切り取るような使い方を心がけましょう。

なんか一眼っぽい写真だね、やっぱりせっかく一眼カメラ買ったんだからこういう写真が撮りたいな

最近はスマホでもボケを生成することができるようになってきましたが、やっぱり一眼で撮る方が簡単で雰囲気が出ますね

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7

Zfcにオススメの単焦点レンズの3本目は24mmF1.7のレンズです。スナップにもボケ重視にも使えます

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:24mm(フルサイズ換算36mm)

- 最小F値:F1.7

- 最短撮影距離:0.18m

- 最大撮影倍率:0.19倍

- フィルター径:46mm

- 重量:約135g

- 手ブレ補正:無し

<参照:商品仕様ページ>

3本目に紹介する単焦点レンズがこの「NIKKOR Z DX 24mm f/1.7」です。

このレンズはDXレンズ、つまりニコンのAPS-C専用レンズですが、F1.7と大口径単焦点レンズでありながら、かなりコンパクトなサイズに収まっているのが特徴です。

ちなみにこのNIKKOR Z DX 24mm f/1.7はニコンのDXレンズにしては珍しくレンズフードが付属しています。

「フジツボ型」とでも言うのか変わったデザインのレンズフードですが、取り外すと普通の見た目のレンズになるので、好みに応じて使用しましょう。

ZfcでNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を使うメリット

このレンズ、F1.7のやさしいボケの描写が秀逸ですよ

僕が思うZfcでNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を使うメリットは、F1.7のやさしいボケが特に屋内で使いやすい、という点です。

このレンズは開放F値がF1.7と明るいレンズなので、レンズキット付属の標準レンズと比較してはっきりわかるぐらい、被写体を浮き出して撮ることができます。

さらに上で紹介したNIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Editionも似たような焦点距離ですが、こちらのNIKKOR Z DX 24mm f/1.7の方が優しい描写です。

<標準ズームレンズとのボケ比較>

上の画像は例によって標準キットレンズとの撮り比べですが、24mmでボケにくい条件でもさすがにF1.7だと急速にボケ始めて、被写体が浮き出て見えるのがわかると思います。

実はこのレンズ、F1.7だと解像感がやや低下しますが、屋内で使えばその特徴がマッチして、作例のようにふわっとしたとてもやさしい雰囲気の写真になるのも、お気に入りポイントですね☆。

フルサイズ換算で36mmは「ザ・王道」の標準レンズなので、守備範囲は広いです

ZfcでNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を使う場合のデメリット

僕がZfcでこのNIKKOR Z DX 24mm f/1.7を使うときにいつも感じてしまうデメリットは、かなり主観的なものになりますが、率直に言って「デザインがレトロなZfcに合っていない」ということです。

もちろん見た目は写りには関係ないといえばそれまでですが、それであればZfcじゃなくてZ50でいい、ということになってしまいます。

売れる本数を考えると実際には難しいのかもしれませんが、是非このNIKKOR Z DX 24mm f/1.7の「スペシャルエディション」を期待したいと思っているのは僕だけでしょうか??

あとこのレンズも手振れ補正がないので、両手でしっかり持って撮るように心掛けてくださいね

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7の作例とおすすめの撮り方

僕がZfcとこのレンズを使ってよく撮るのが、作例にあるような大きくてやわらかなボケを生かしたスナップです。

28mmF2.8だとちょっと「固く」なってしまうような状況でも、このレンズを使えばふんわり柔らかく撮れるので、しっとりと落ち着いた表現にしたい場面で使いたいレンズですね。

もちろんスナップや風景だけでなく、ボケを生かしたポートレートなんかにもおすすめです!

僕がZfcをスナップにしか使わないのでアレですが、ポートレートなんかにもぴったりのレンズですよ!

ニコンZfcにおすすめのズームレンズ

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

ダントツに便利なのがこのレンズです。レンズ交換したくない場合はこれ1択ですよ!

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:18-140mm(フルサイズ換算27-210mm)

- 最小F値:F3.5-6.3

- 最短撮影距離:0.2m(18mm時)

- 最大撮影倍率:0.33倍(140mm時)

- フィルター径:62mm

- 重量:約315g

- 手ブレ補正:あり

<参照:商品仕様ページ>

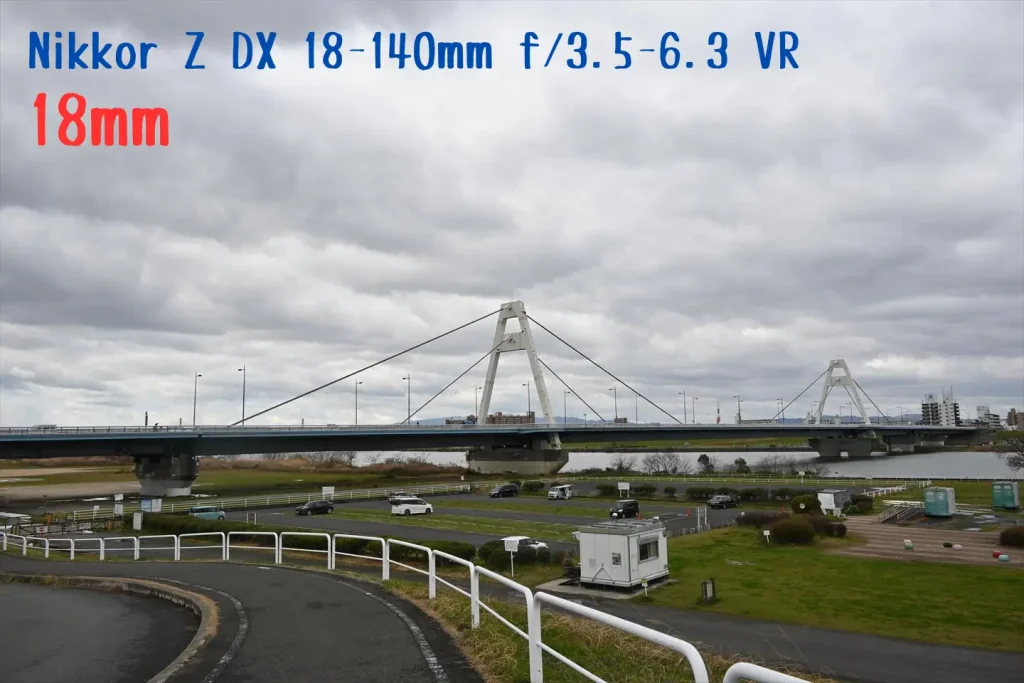

僕はZfcではほとんど単焦点レンズを使って撮るのですが、たま~に使うことがあるズームレンズがこの「NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR」です。

このレンズは焦点距離がフルサイズ換算で27~210mmで、「便利ズーム」や「高倍率ズーム」と呼ばれるズームレンズで、Z50やZ50IIのレンズキットにも採用されているレンズです。

正直見た目的にはレトロなZfcに似合うか微妙な所ですが、Zfcをレトロカメラ風だけでなく、普通の高性能ミラーレス一眼としても使いたい人には是非オススメです。

こんな感じの高倍率ズームレンズは、旅行用なんかにはぴったりですよ

ZfcでNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRを使うメリット

やはり18mm~140mmまでをレンズ交換なしで撮れるのがこのレンズの最大のメリットですね

僕が思うZfcでこのNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRを使う最大のメリットは、言うまでもないかもしれませんが「ほとんどの場面をレンズ交換なしで乗り切ることができる」、という点です。

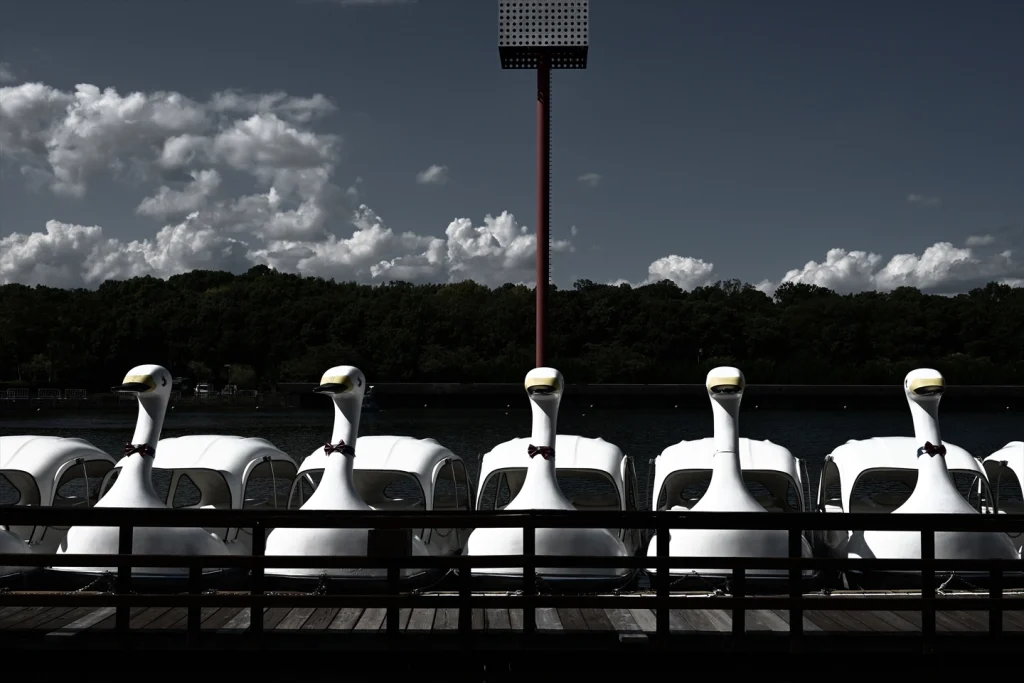

<Z DX 18-140mmの広角側と望遠側の比較>

すごい!広角から望遠まで1本でいけちゃうんだね!

なるべく荷物を減らしたい旅行なんかにはちょうどいいレンズですよ

小さいお子さんがいる家庭や、旅行、ハイキングなど、なるべく荷物を減らしたい状況で使う人におすすめ☆

ZfcでNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRを使う場合のデメリット

メッチャ便利なレンズなんですが、便利すぎてぶっちゃけZfcで使うとZfcらしさが消し飛んでしまう気がするんですよね・・・

このNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRの一般的な欠点は、例えば「広角が18mm~なのが物足りない」とか、「F値がちょっと暗い」という声があるようです。

確かにそれはそうなのですが、それよりも僕がこのレンズをZfcで使うときにいつも思うのが「これ使うならZ50の方がよくね???」という点です。

僕の中でZfcはある意味「不便さ」を楽しむカメラなので、そういう意味ではこのNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRは便利な反面、Zfcの独特の撮影体験を薄めてしまうように思います。

そういう悩みもあるのか・・・

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRの作例とおすすめの撮り方

正直僕はZ50IIも持っているので、Zfcでこのレンズの使用頻度はそれほど高くないのですが、それでも必ず使うのは旅行の時です。

18mm側を使って広大な風景を撮った直後に、50mmで路地の雰囲気をスナップ、さらに140mmでちょっと遠くのものを切り取る、とこのレンズの使い方は無限大です。

とにかく気楽に撮りたい時にはこのレンズに勝るレンズはありません。

これ1本あれば大抵のものは撮れてしまうので、Zfcをちょっとかっこいいカメラとしてだけでなく、万能カメラとしても使いたいなら、このNIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRは超おすすめですよ☆

便利すぎるのがデメリットに感じるぐらい便利なレンズなので、ゆるく撮りたい(こともある)人に是非おすすめです!

ニコンZfcにおすすめの望遠レンズ

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

次に紹介するのは望遠ズームレンズです。標準ズームとこの望遠レンズを持っておけば、かなり撮れるものの幅が広がります

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

- 焦点距離:50mm~250mm(フルサイズ換算75mm~375mm)

- 最小F値:F4.5~F6.3

- 最短撮影距離:0.5m(50mm時)

- 最大撮影倍率:0.23倍

- 重量:405g

- 手ブレ補正:有り

- フィルター径:62mm

(参照:ニコン商品ページ)

次に紹介するのは望遠ズームレンズの「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」です。

ニコンZfcには望遠レンズのセットがないので、運動会や動物園など、遠くのものを撮りたい場合は別途で望遠レンズを買わないといけませんね。

その場合、このNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRは比較的手ごろな値段で買える上に、必要十分な性能を持っているので、Zfcユーザーにおすすめです☆。

この「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」は望遠ズームレンズとしては珍しく撮影時にはあらかじめ伸ばしておく必要がある「沈胴式」が採用されています。

撮影ポジションにするとそれなりの大きさ(長さ?)になるのでレトロテイストのZfcに似合うかと言われれば微妙ですが、このあたりは望遠レンズなのである程度は仕方ないと割り切って考えましょう。

ZfcでNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使うメリット

僕がZfcでこのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使う価値がある、と感じるメリットは、やっぱり望遠レンズが1本あれば撮れるものの幅がかなり広がる、という点です。

レンズキット付属の標準レンズとの違いは撮り比べてみれば一目瞭然です。

<レンズキット付属レンズとこのレンズの望遠比較>

すご!やっぱり望遠レンズは全然違うね

望遠の撮影は一眼カメラの醍醐味の一つなので、やっぱり望遠レンズを1本は持っておきたいですね~

望遠レンズといっても種類はたくさんありますが、このNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRはニコンのZマウントの望遠レンズの中で、最も小型で最も扱いやすいので、Zfcの望遠レンズとしても最適です。

とにかくこんな感じの本格的な望遠レンズが1本あれば、動物園や運動会などなど、スマホなどには真似できない迫力のある望遠の写真を楽しむことができますね。

デザインがZfcのようなレトロテイストでないのが残念ですが、そこにはもう目をつむりましょう!

Zfcの標準ズームキットにこの望遠レンズを足せば「ダブルズームキット」のような使い方ができるようになりますよ

ZfcでNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使う場合のデメリット

僕がこのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使っていて強く感じるのが、「なぜこんなにデカいんだ!?」というのが正直なところですね。

さらにこのレンズは望遠レンズにしては珍しい沈胴式を採用しているため、撮り始めるまでにワンアクション余分に必要です。

実は見た目ほど重くはないので、まだマシではあるのですが、キヤノンやソニーのように200mmぐらいの安くてコンパクトな望遠レンズがあればいいのになと思います。

ニコンだけなんでこんなに大きいの??

詳しいことはわかりませんが、多分電子補正に頼らない「昔ながらの」設計なんだと思います

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRの作例とおすすめの撮り方

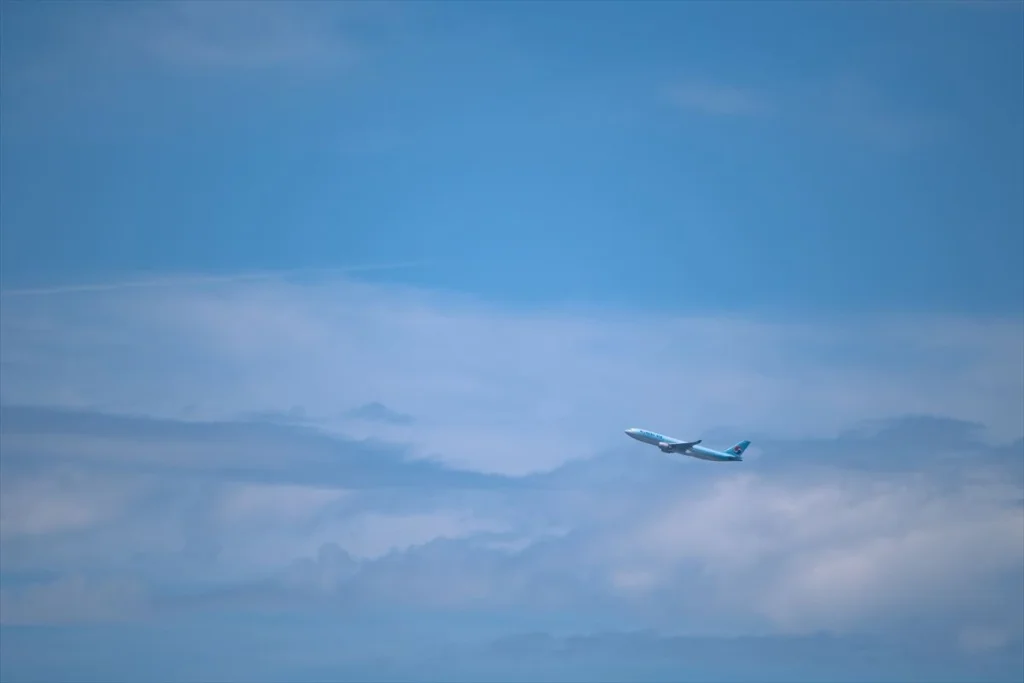

僕がNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VRを使って撮るのは、たぶん皆さんと同じだと思いますが運動会や動物園、さらには海や飛行機など、ちょっと遠くから撮らないといけないものです。

250mmの望遠性能をフルに生かせば、遠くにあるものも触れる距離にいるかのような大きさで撮ることができます。

最近ではスマホでも望遠撮影ができるものも増えていますが、このクラスの望遠はまだまだスマホでは撮ることができないので、こんな感じの望遠撮影は一眼カメラの醍醐味じゃないでしょうか。

目の前にいるみたいだね!

望遠レンズはスマホでは撮れないわかりやすい迫力があるので、初心者の人にもおすすめです

↓↓このレンズをさらに詳しく知りたい場合はレビュー記事もアリマス

ニコンZfcにおすすめのマニュアル単焦点レンズ

7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用

次に紹介するのはマニュアルフォーカスの超広角単焦点レンズです。カメラの扱いに慣れた人にオススメです

* 電子接点のないマニュアルフォーカスレンズです

*「ニコンZマウント用」以外は使えませんので注意してください

- 焦点距離:10mm(フルサイズ換算15mm)

- 最小F値:F3.5

- 最短撮影距離:0.2m

- 最大撮影倍率:不明

- 重量:130g

- 手ブレ補正:無し

次に紹介するレンズは「7artisans 七工匠 10mm F3.5 ニコンZ用」というマニュアルレンズです。

このレンズはAF(オートフォーカス、自動ピント合わせ)のできないMF専用レンズで、自分でピントリングを回しながらピントを合わせて撮るタイプのレンズです。

そう聞くと難しく思うかもしれませんが、実はZfcには(というか最近のミラーレスカメラには大抵)「フォーカスピーキング」という、マニュアルレンズのピント合わせをアシストする機能が搭載されているので、慣れればそこまで難しくはありません。

もちろんフォーカスピーキングも慣れや練習は必要なので、普通のレンズである程度慣れた人のステップアップにオススメです☆。

ある程度Zfcに慣れた人におすすめしたいレンズですね

Zfcで7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用を使うメリット

僕が思うZfcでこの7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用を使うメリットは、比較的安価に超広角レンズを手に入れられる、という点です。

超広角レンズとは、標準ズームレンズの広角側よりもさらに広く撮れるレンズの事で、特に風景や、見上げて撮るような背の高いものを撮るのに向いています。

ニコンには「NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR」というAPS-C対応超広角レンズがありますが、価格が大体5万円前後とレンズとしては比較的安価とは言え、「お試し」で手に入れるにはちょっと気が引ける金額ですね。

その点でこの7artisans 七工匠 10mm F3.5は2万円以下で手に入れられるので、超広角レンズの入門にぴったりだと思います。

詳しい話は省略しますが、一般的に超広角レンズは被写体深度が深めなので、ある程度絞れば「パンフォーカス」状態(写ルンですみたいなピント合わせがないカメラと同じ状態)になりやすいので、初めてのMFレンズにもおすすめです。

安いのは助かるけど、自分でピントを合わせるのって難しいんじゃないの??

それがですね、超広角レンズは絞れば「パンフォーカス」になりやすいので、明るい昼間に使うだけならそこまでハードルは高くないんですよ

デザイン的にもZfcに良く似合うのもこのレンズをZfcで使うメリットだと思うので、もしZfcで超広角レンズが気になっているのであれば、是非検討してみてください☆

Zfcで7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用を使う場合のデメリット

この7artisans 七工匠 10mm F3.5だけに限らず、Zfcで無接点マニュアルフォーカスレンズを使う最大のデメリットは、カメラのAUTOモードを使うことができない、という点です。(AかMモードしか使えない)

さらに、レンズ関連のExif情報(えぐじふ)が記録されないので、「どの絞りを使ったのか」が完全に記憶頼みになる、という点もデメリットでしょう。

当然手振れ補正もありません。

なので、やはりこの辺りのレンズは初心者向けとは言えないので、中級者、もしくはある程度Zfcの撮影に慣れた人、さらにネットで使い方を自分で調べられる人にオススメです。

目安としては、F値とかシャッタースピードとかがある程度わかる、ぐらいの人向けですね

7artisans 七工匠 10mm F3.5 Zマウント用の作例とおすすめの撮り方

僕がこの7artisans 七工匠 10mm F3.5に限らず超広角レンズを使ってよく撮るのは、やはり見上げるような構図の写真です。

このレンズの値段を考えると仕方ありませんが、特に周辺はあまり奇麗なボケ方をしないので、F11に絞ってパンフォーカス的な使い方をすることが多いですね。

背の高い木や建物をこのレンズで撮れば、普通よりも遠近感が強調されて迫力のある雰囲気に仕上がります。

他にも後ろに下がれない屋内でも超広角レンズは威力を発揮しますが、その場合は手振れに注意して、しっかり構えて撮るように心掛けましょう。

TTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用

続いては愛用のマニュアルフォーカスのレンズを紹介します。このレンズもオート機能が使えないので中級者向けですね

* 電子接点のないマニュアルフォーカスレンズです

*「ニコンZマウント用」以外は使えませんので注意してください

- 焦点距離:35mm(フルサイズ換算52.5mm)

- 最小F値:F1.4

- 最短撮影距離:0.28m

- 最大撮影倍率:不明

- 重量:180g

- 手ブレ補正:無し

次に紹介するレンズは「TTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用」というレンズです。

このレンズも電子的な接点がない完全なマニュアルレンズで、ピント合わせとF値の設定は自分でする必要があります。

このレンズ、レンズ単体でみたらちょっと変わったデザインですが、これがZfcに驚くほどよく似合います(あくまでも僕の主観ですが)

F1.4で撮る場合、ピント面はかなり薄く、マニュアルでのピント合わせは割とシビアですが、楽しみながら時間をかけてじっくり撮る撮り方は、レトロスタイルのZfcにぴったりだと思いませんか??

当然練習や慣れは必要なので、やってみたい!という人向けですね

ZfcでTTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用を使うメリット

僕がZfcでこのレンズを使うメリットとして感じるのは、純粋に35mmでF1.4のレンズとしてとても良く写る、という点です。

開放F値がF1.4のレンズは、時々F1.4での画像がかなりボヤボヤしたり荒れたりするものもありますが、このTTArtisan 35mm f/1.4 Cはちょっと変わった見た目の割に、驚くほど癖のないナチュラルな写りをします。

なので、僕は普通にこのレンズでスナップからポートレートまで撮っていて、とても重宝しています。

多分壊れたらもう一回同じのを買うでしょうね、それぐらいのお気に入りです。

ちょっと変わったデザインだけど、Zfcにはよく似合ってていい感じだね

かなりレトロテイストですからね。でもそこはやっぱり最近のレンズなので見た目よりもしっかり写りますよ

ZfcでTTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用を使う場合のデメリット

僕が思うZfcでこのレンズを使う最大のデメリットは、これも手振れ補正がない、という点だと思います。

といっても、F1.4まで使えるので手振れするほどシャッタースピードがギリギリになることもあまりないのですが、それでも超広角や24mmあたりと比較すると、35mmは若干ですが手振れのリスクは高まります。(望遠になればなるほど手振れしやすい)

さらにF1.4のピント面はかなり薄く、拡大しないとわからないレベルの微妙なピンボケは割としやすいので、このレンズを使う場合は、撮れたと思っても抑えで何枚か撮っておく、というような撮り方がおすすめです。

あと逆光だと結構フレアっぽくなります。このあたりは「値段なり」ですね

TTArtisan 35mm f/1.4 C ニコンZ用の作例とおすすめの撮り方

僕がZfcでこのレンズを使って撮るのは大体スナップですが、焦点距離的に広い景色を写すというよりもメインの被写体をクローズアップしたシンプルな構図の方が向いている気がします。

F値を最大のF1.4にセットして被写体に近づいてとればかなりボケが大きくなるので、撮りたいものを大きく「これ!」という感じで撮ればそれっぽくなります。

夕方や夜、室内などではF値を最大のF1.4にして、ボケを生かしたしっとりとした雰囲気で、一方で日中の屋外ではF値をF5.6やF8辺りに絞ってすっきりとしたスナップを撮る、という風に使い分けるのがおすすめです。

しっとりとした雰囲気のあるモノクロスナップから、普通の明るいスナップまで何でもいけるレンズですよ

TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用

マニュアルレンズのおすすめ3本目は同じF1.4のレンズですが、よりスナップ撮影向きの23mmのレンズです

* 電子接点のないマニュアルフォーカスレンズです

*「ニコンZマウント用」以外は使えませんので注意してください

- 焦点距離:23mm(フルサイズ換算34.5mm)

- 最小F値:F1.4

- 最短撮影距離:0.2m

- 最大撮影倍率:不明

- 重量:250g

- 手ブレ補正:無し

最後に紹介するのは「TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用」で、焦点距離がフルサイズ換算で34.5mmと「普段使いしやすい」焦点距離となっているのが特徴です。

このレンズもちょっと変わったデザインですが、Zfcと合わせるとなんかカッコよく見えるから不思議ですね。

なんかすごいデザインのレンズだね

確かにそうですね、Zfcのようなレトロなカメラ向けなのかもしれませんね

この「TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用」も電子接点がないレンズなので、ピント合わせやF値の操作はレンズのリングを直接操作する必要があります。

ピントリングの動きは滑らかですが適度な重みがあり、快適にピントを合わせることができます。

さらに絞りリングはクリック感があるタイプで、F1.4~F4までは0.5段刻み、F5.6~F16までは1段刻みという変則仕様となっています。

弱点がそれなりにあるレンズですが、この値段でここまで遊べたら文句なしですよ

TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用のお気に入りポイント

僕のTTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用のお気に入りポイントは、ズバリZfcで使うとフィルムカメラと同じ操作で撮れる!という点です。

僕はたまにリコーXR500という古いマニュアルのフィルムカメラでも撮るのですが、このレンズをZfcに着けると「まんまフィルムカメラ」の撮影体験がデジタルでも楽しめます。

MモードでISOを固定し(400とか、基本変えない)、次に周囲の明るさに応じてシャッタースピードを決めて、ファインダー内の露出計を覗きながら絞りリングで露出を合わせます、もちろんピントを合わせるのも忘れないように。

そんなこんなでとにかく1枚撮るのに手間がかかりますが、そんな古の撮影方法を体感するのにこのTTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用はぴったりです。

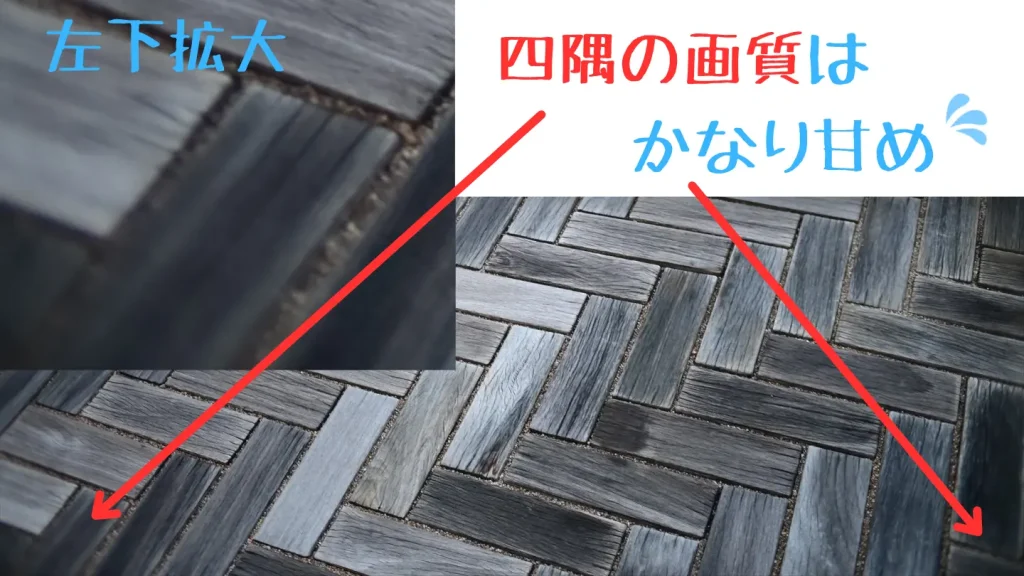

画質面では四隅が落ちやすく、見た目以上にレトロな写りですが、それがまたクラシックカメラ風のZfcにはちょうど良いように思うんですよね。

まぁ初心者向けとは言えないレンズですね~僕もしょっちゅう使う訳ではありません。遊びですよ、遊び

TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用の欠点

僕が使っていて感じるこの「TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用」の欠点は、一般的な無接点レンズの欠点に加えて、「四隅の画質がかなり荒れる」という点です。

具体的には像面湾曲収差が残っているのか絞りを大きく開けて真ん中にピントを合わせると、四隅のピントがずれます。

なので、隅々までピシッっとピントを合わせたい風景写真には向いていませんし、画面全体の均一性を気にするならこのレンズは避けた方が無難でしょう。

ですが、このレンズはそんな弱点を「敢えて楽しむ」ためのものだと考えましょう。

「昔のカメラマンは色々苦労しながら撮ってたんだなぁ」と浸るもよし、「レトロっぽい写真がとれてカッコイイ!」と弱点を作品に利用するのもよし、とにかくレトロなZfcにレトロなレンズを思いっきり楽しみましょう。

絵にかいたような「じゃじゃ馬」ですが、遊びで使うにはいいレンズですよ

TTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用の作例とおすすめの撮り方

僕がこのTTArtisan 23mm f/1.4 C ニコンZ用を使って撮るのは、ズバリ「街歩きスナップ」です。

このレンズの流儀に慣れるまでは「A」モードを使い、細かい露出設定はカメラに任せてなるべく素早く、直感的に撮りましょう。

レンズ天面の「距離指標」(カメラから今大体これぐらいの距離のところにピントが合ってるよ~という目安)を頼りに「ノールック撮影」なんかに挑戦するのも面白いですね。

ピントは「大体あっていればOK」とおおらかな気持ちで、完全マニュアルで撮る場合もあまり長時間立ち止まるのではなく、できれば1枚3~5秒で撮って、確認は全て家に帰ってからのお楽しみです。

多少のピントのずれやブレなんかは気にせずどんどん撮りましょう。モノクロにすればよりそれっぽく撮れます

ニコンZfcで無接点マニュアルレンズを使う方法

では最後にニコンZfcで紹介したMFレンズを使う方法を見てみましょう。慣れたら簡単ですよ

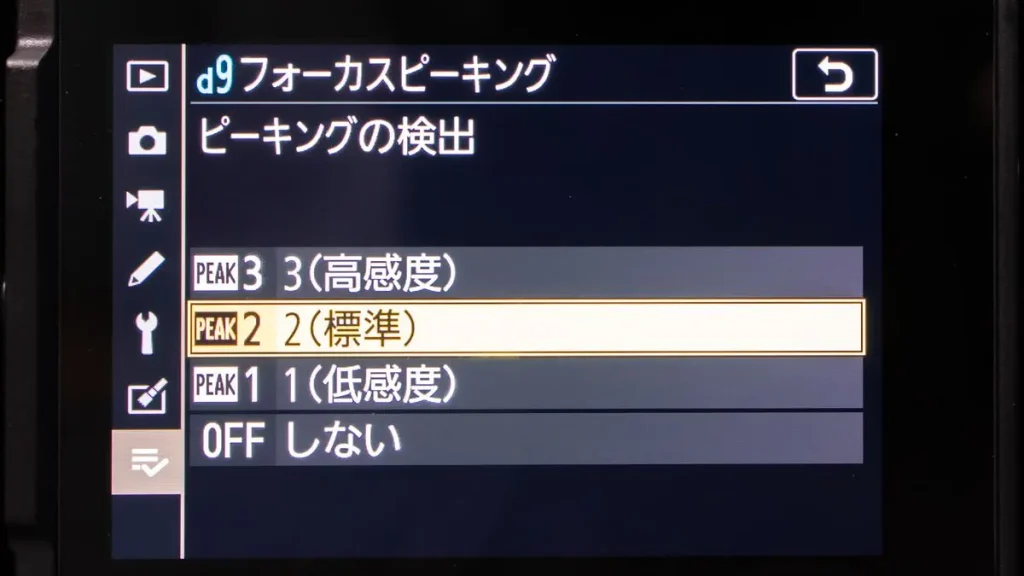

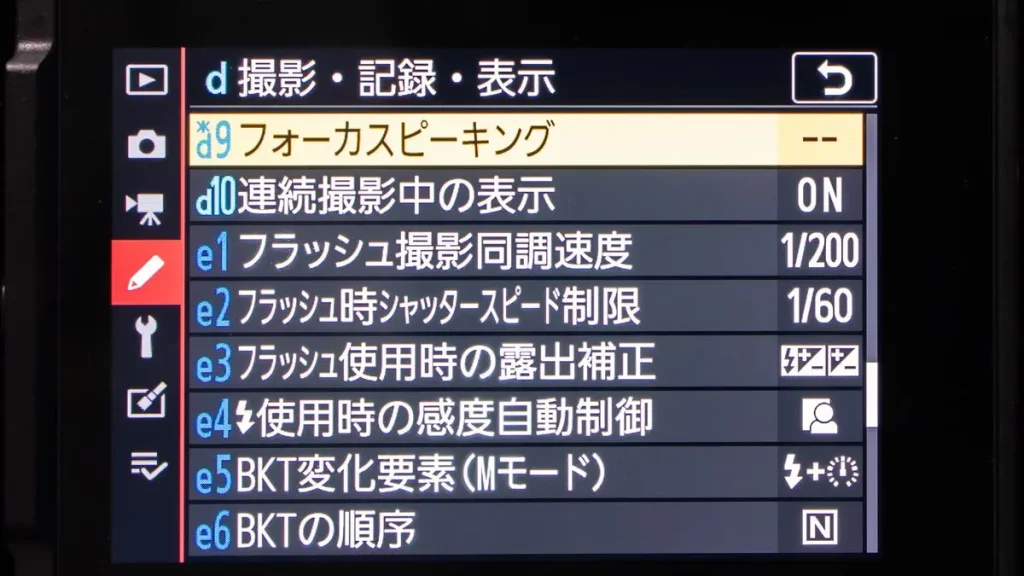

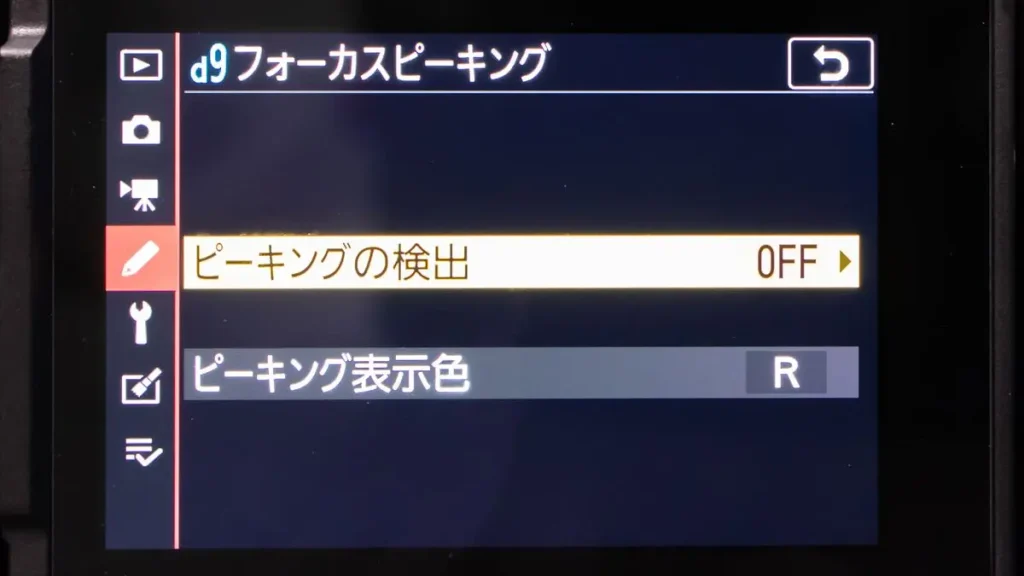

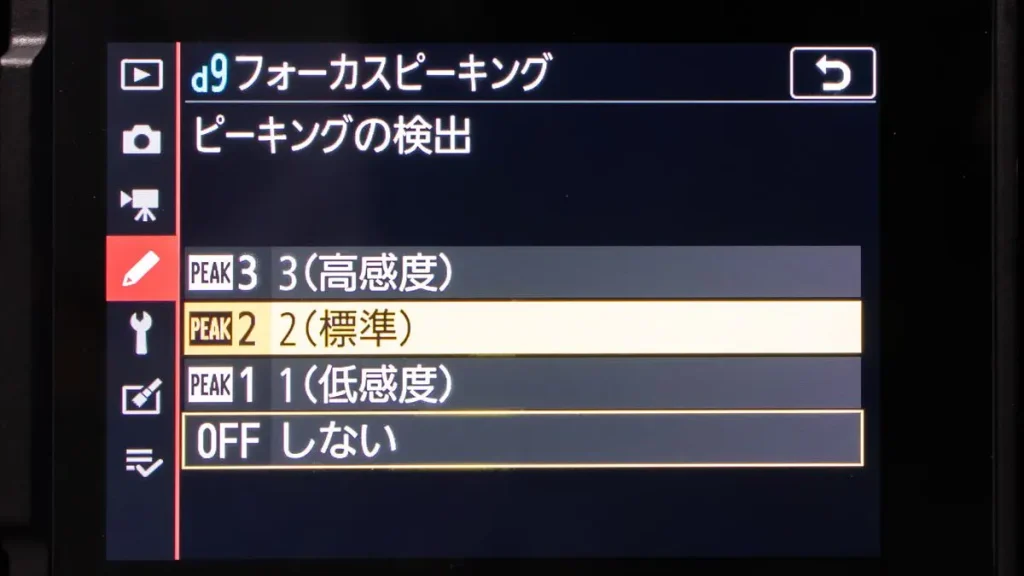

事前にしておく設定①「フォーカスピーキング:ON」

「フォーカスピーキング」機能を使ってピント位置をわかりやすく強調表示させましょう。この機能があればMFもラクラクです

実はこのZfcはキヤノンやソニーのカメラと違い、基本的に何の設定も無しでも無接点レンズの撮影が可能です。(キヤノンやソニーは「レンズなしレリーズ設定」をしないとシャッターが切れない)

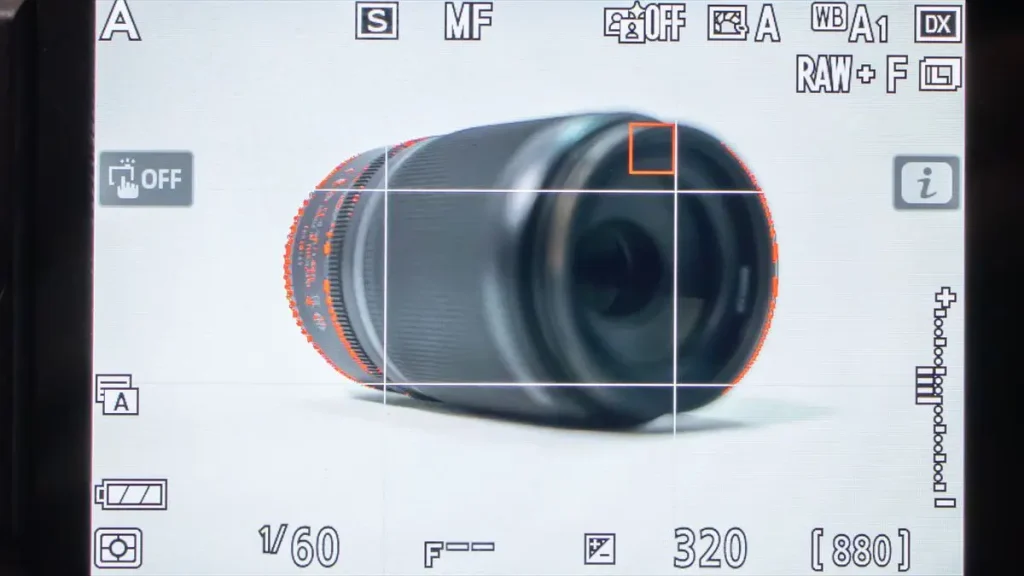

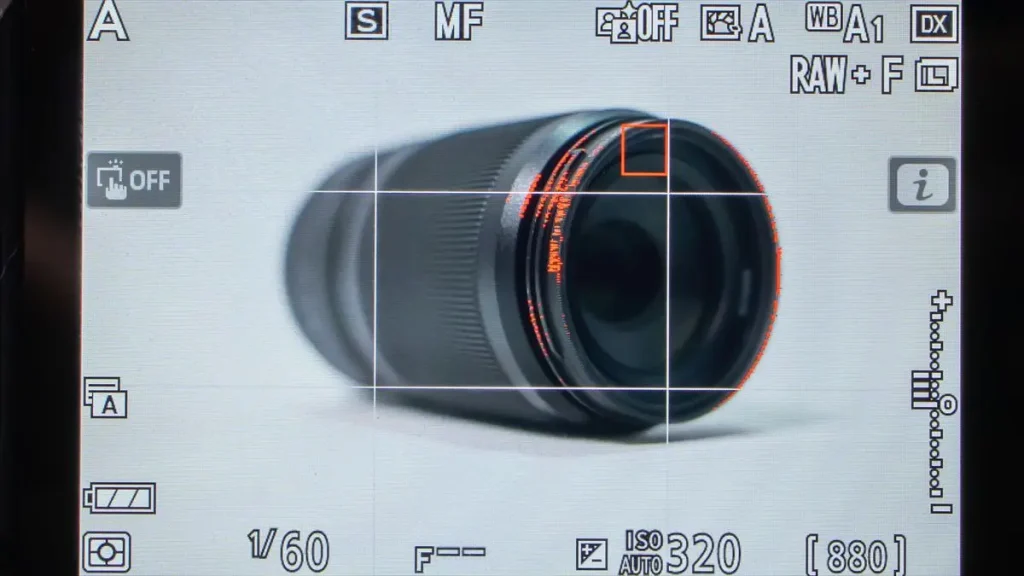

ですが、そのままではピント合わせに苦労するので、「ピントが合っているところを強調表示」してくれる「フォーカスピーキング」という機能をONにしておきましょう。

これでピント位置が赤色で強調表示されるようになりました。

余裕があれば「マイメニュー」に登録し、いつでも簡単にフォーカスピーキングをオンオフできるようにしておけば完璧です。

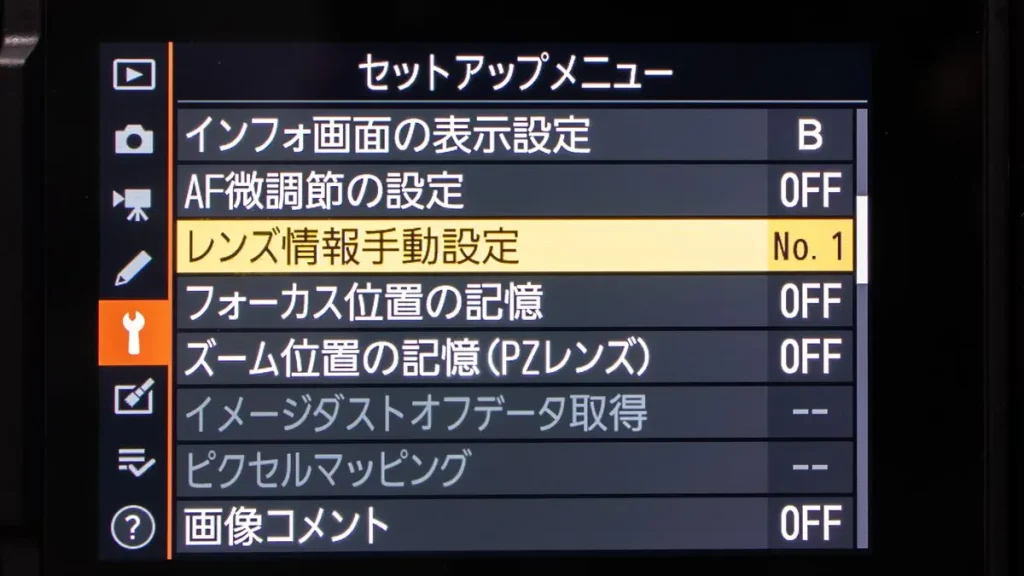

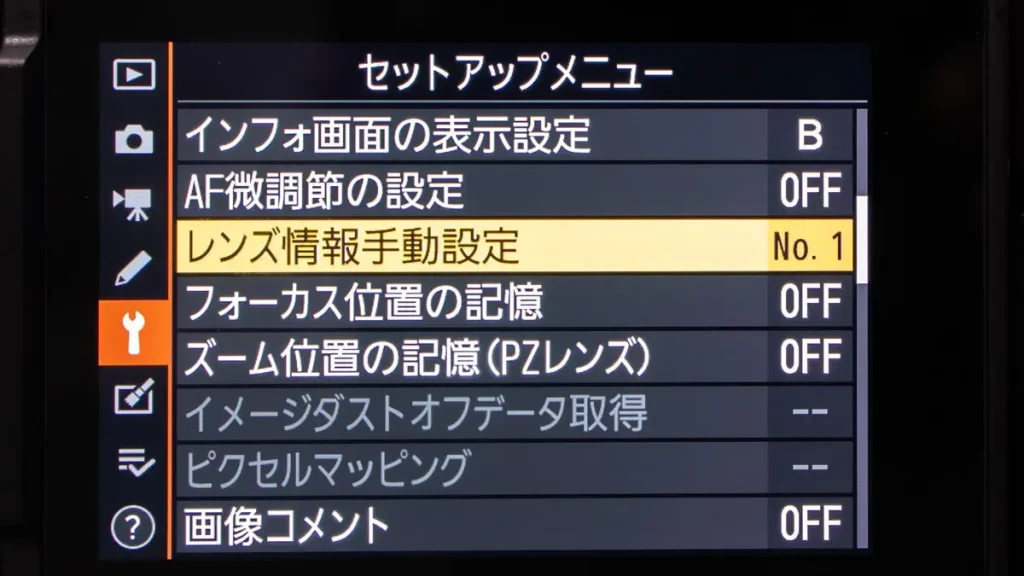

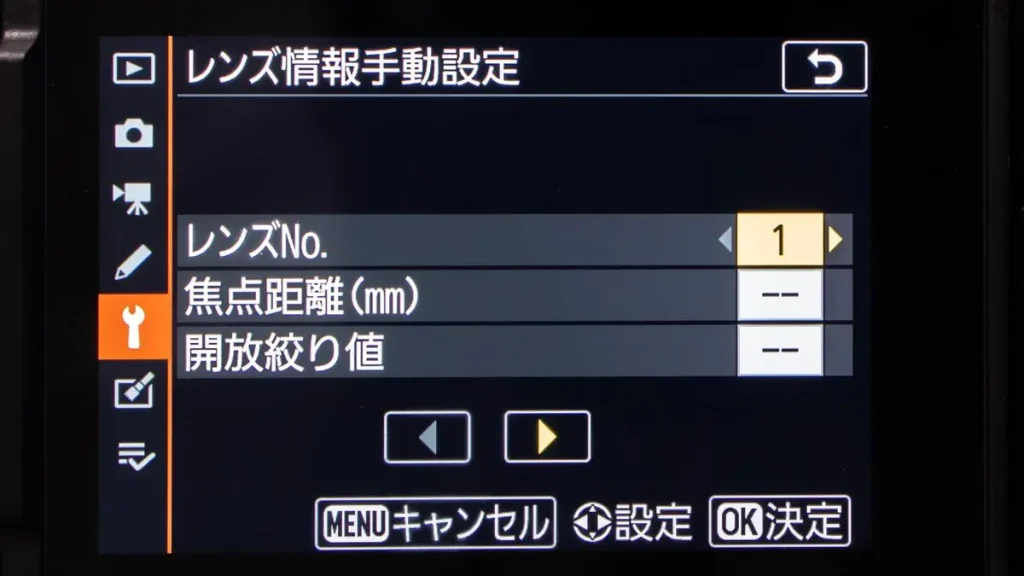

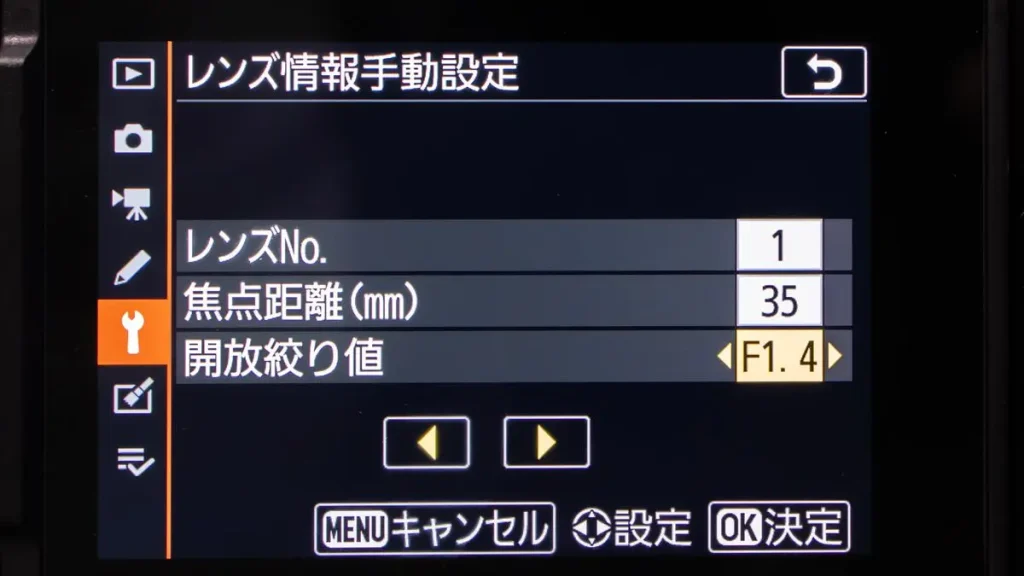

事前にしておく設定② 「レンズ情報手動設定」の入力

続いて使うレンズの「焦点距離」を入力しておきましょう。この情報をもとにカメラが手振れしにくいシャッタースピードに合わせてくれるのですが、少々アバウトな数字でも大丈夫です

撮影前にもう一つ設定しておきたいのがこの「レンズ情報手動設定」の入力です。

この設定で使いたい無接点レンズの焦点距離を入力しておくことで、カメラがそれに合わせてシャッタースピードを確保してくれるので、「P」モードや「A」モードを使って簡単に撮る場合には入力しておきましょう。

ちなみに焦点距離とはレンズの「~mm」のことで、例えば「TTArtisan 35mm f/1.4 C」であれば「35mm」、「TTArtisan 23mm f/1.4 C」であれば近似値の「24mm」を、「7artisans 10mm F3.5」の場合も近似値の「13mm」を選択します。

また「開放絞り値」はTTartisanの35mmと23mmは「F1.4」に、7artisansの10mmは「F3.5」にセットしましょう。

「焦点距離」と「開放絞り値」を入力して「OK」をタップすれば設定完了です。

無接点レンズを複数使う場合は異なる「レンズNo」に情報を入力しておき、レンズ交換の度に「レンズNo」を切り替えて撮りましょう。

「無接点レンズ」が複数ある場合はレンズの本数分の「レンズNo」を入力しておき、レンズ交換の際に「レンズNo」を変更します

これも可能ならすぐ切り替えられるように「マイメニュー」に登録しておけば便利です。

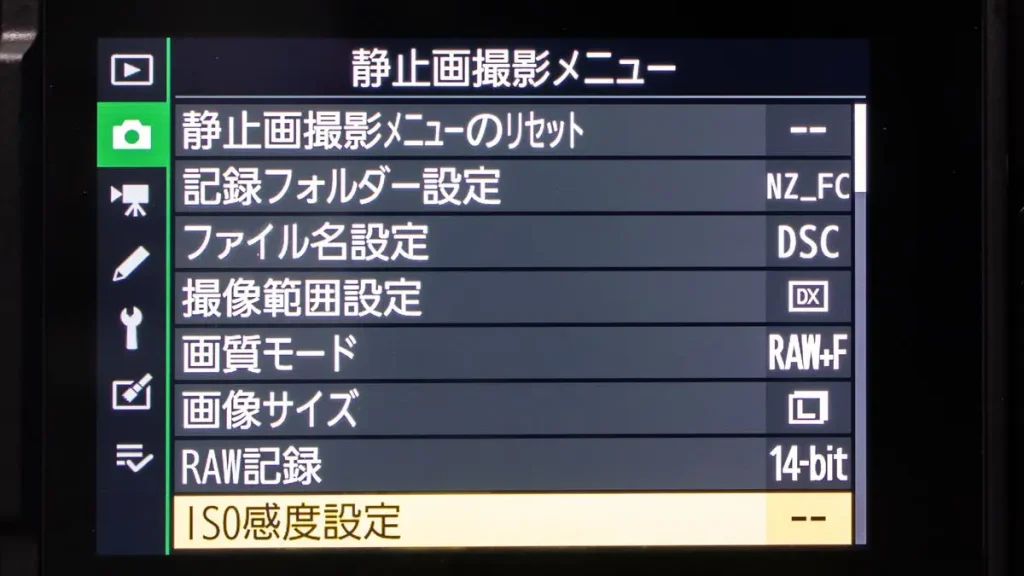

撮るときの設定

ニコンは無接点レンズを使う場合、AUTOモードが使えないのと、Sモードにしてもシャッタースピードを設定できないようなので、モードは「A」モードを使いましょう。(もちろんMモードでシャッタースピードも自分で決めてもOKです)

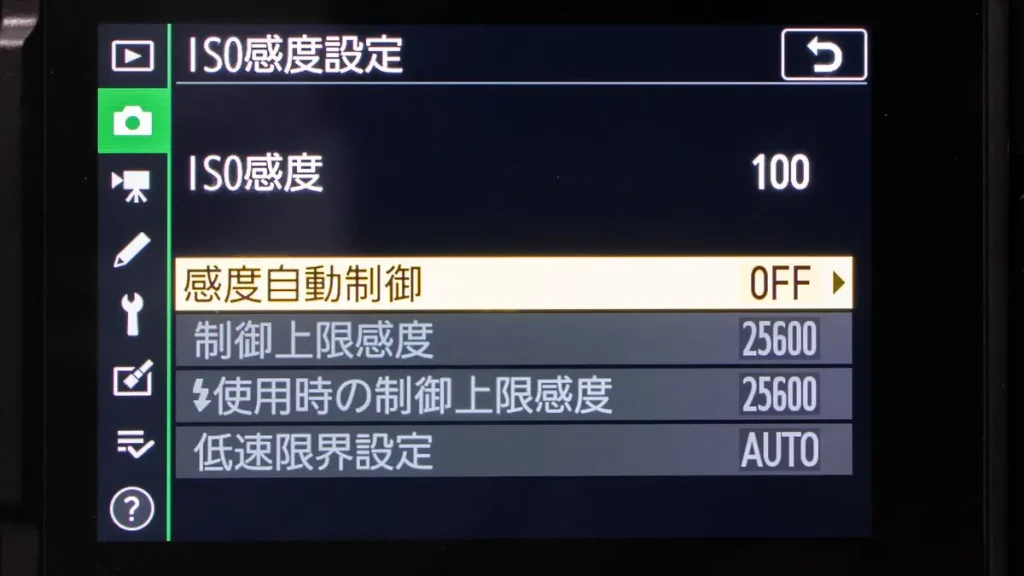

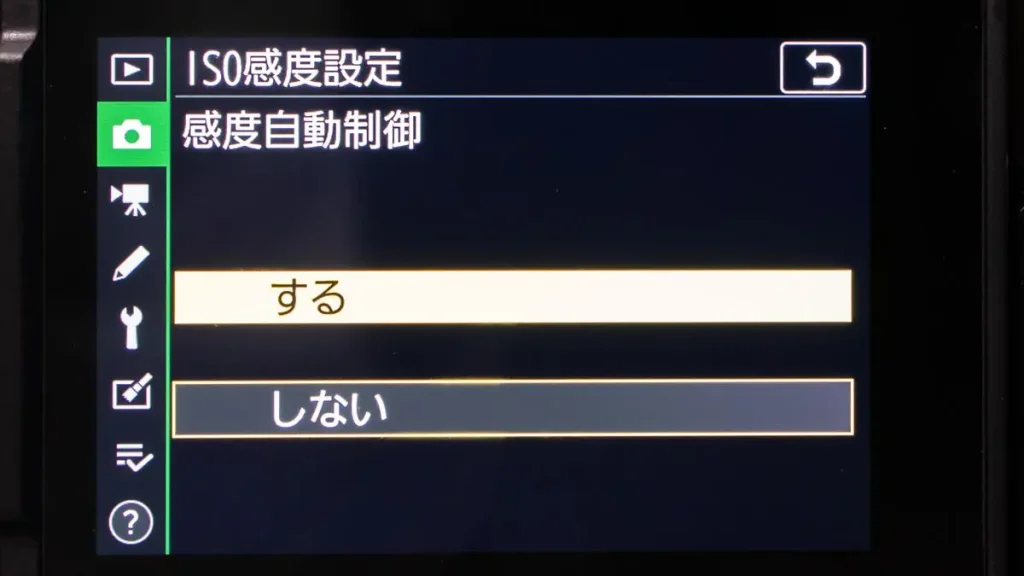

普通のズームレンズと同じく、慣れるまでは「ISO感度自動設定」をオンにしておくと撮影に集中できますのでおすすめです。

ISO感度自動設定をオンにして、ISOダイヤルを「100」にセットしておきましょう。

ISO感度を自動にセットしたらいよいよ撮影ですが、その前にレンズのF値を確認しておきましょう。

F値の設定はレンズのダイヤルを回すだけですが、薄暗い屋内の場合はなるべく小さく(F1.4~F2.8程度)、明るい屋外なら用途に応じてですが、F8程度まで絞ってもいいかもしれません。

この辺りはカメラの露出の知識が多少必要になってきますが、ぼかしたい場合はF値を小さく、隅々までピントを合わせたい場合はF値を大きく、が基本となります。

ここまで来れば準備は完了です。撮りたいものにカメラを向け、ピントリングを回してみてください。

画像のようにフチが赤く協調されているところがピントが合っているところです。そのままピントリングを回してピントを合わせたいところを強調表示させ、シャッターを一気に下まで押し込んで撮影です。AFはないので「半押し」は必要ありません。

この方法を使えば驚くほど簡単にマニュアルレンズでもピント合わせができるはずです。こんなことができるのもミラーレス一眼ならではですね。

撮れた!やってみたら意外と簡単だね

慣れると1~2秒でピントを合わせられるようになります。頑張って練習して身に着けてください

まとめ:自分が撮りたい画をイメージしながらレンズを選ぼう

いかがだったでしょうか?Zfcは見た目が超カッコイイのでなるべくその雰囲気を壊さないオールドテイストのレンズを使いたいですよね。

望遠レンズはともかく、標準域の単焦点レンズは社外品も含めるととりあえずは揃っているのでので、自分が好きな焦点距離、かつ好きなデザインのレンズを選ぶことができれば嬉しいですね。

もちろんレンズを選ぶときは「見た目」だけでなく、「自分が撮りたい画」が撮れるのかどうかを見極めることが重要なので、なるべくたくさん作例を見るなどしてしっかりとイメージを膨らませるようにしましょう。

この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。最後まで読んで下さってありがとうございました。

☆↓↓当サイトのZfc関連の他の記事↓↓☆

コメント