こんにちは!カメラ歴15年、カメラ総購入台数30台のNEKO(ねこ)です!

ニコンZ50IIめっちゃ売れてるみたいですね!(ヨドバシの2025年2月上期ランキングで1位になったとかなんとか)

僕もZ50II発売日に買って主にスナップで使っていますが、正直「もうこれでいいんじゃない??」って思うぐらいよくできたカメラです。

でも、仕方のないことだとは思いますが、旧モデルのZ50から結構高くなっちゃいましたね~。

新しいニコンZ50IIって結構高いよね!?、私みたいな初心者は前モデルのZ50で十分かなぁ・・・どこが違うんだろ

違いが気になりますよね、僕は両方買ったので、なるべくわかりやすく率直な感想をお伝えしますね

それでこの記事では、2024年12月に発売されたニコンZ50II(新)と前モデルのZ50(旧)との違いを、使用者目線でレビューしていきたいと思います!

もちろん進化した点だけでなく、変わらないと感じる点や、前よりも悪くなったと思う点も、これからカメラを始める人向けになるべく簡単に解説しています。

単なるスペック比較や実際に買っていない人が書いた「エアーレビュー」ではなく、あくまでも使用者としての感覚を伝えていきますので、是非参考にしていただければ幸いです。

もしこの記事が「役に立った」と感じたらインスタのフォローかXでシェアして頂けたら嬉しいです!やる気が出ます!!

この記事でわかる事

- ニコンZ50II(新)がZ50(旧)から進化した点

- ニコンZ50II(新)とZ50(旧)のあまりかわらない点

- ニコンZ50II(新)がZ50(旧)からスペックダウンした点

など

☆↓↓当サイトのニコンZ50II関連の他の記事↓↓☆

*当サイトからリンクされているショッピングサイト先での、商品の同異、価格、新品中古を含む商品の状態、レンズマウント等互換性を含む一切に関し当サイトは責任を負いません。ご購入の際はご自身での入念な確認をお願いします。

ニコンZ50II(新) と Z50(旧)の「はっきりわかる」違い9

では早速Z50II(新)がZ50(旧)からはっきりわかるぐらい進化したポイントを紹介します

では早速、僕がZ50II(新)を使い始めて、Z50(旧)からの進化をはっきりと感じたポイントを順に紹介していきたいと思います。

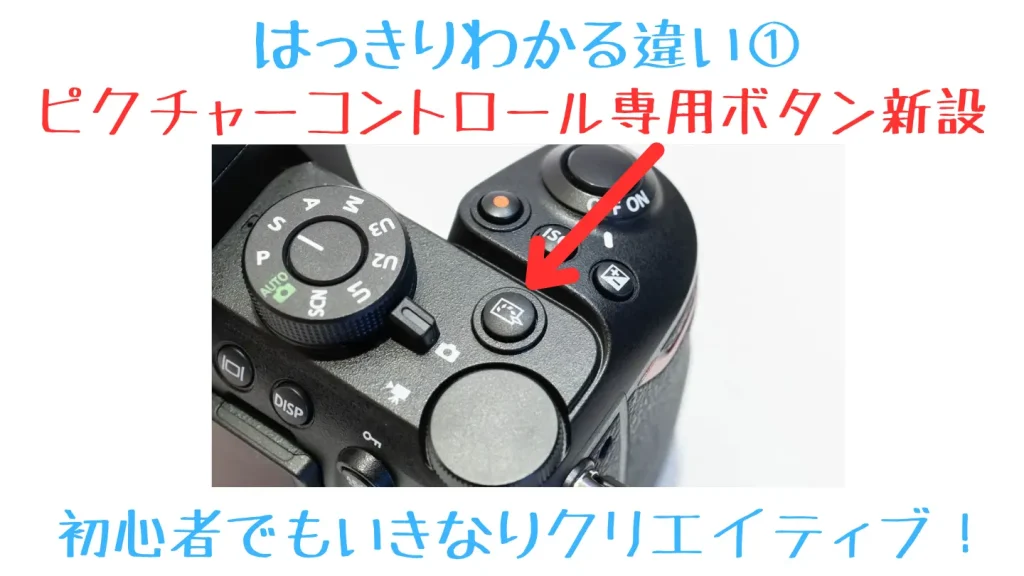

ポイント1:ピクチャーコントロールが使いやすくなった!

エフェクトフィルター専用ボタンがあるのでフィルターの切り替えがスムーズです。JPG派にはうれしいですね

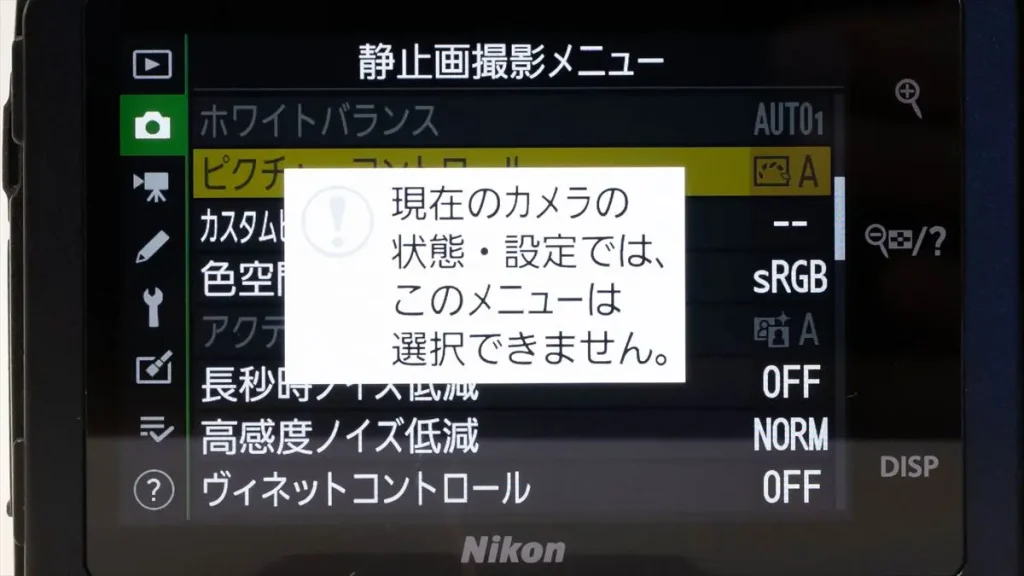

Z50II(新)もZ50(旧)も、というかニコン機にはすべて「ピクチャーコントロール」という、写真の雰囲気、色合いなどを1発で決めるプリセットフィルターのような機能が搭載されています。

この「ピクチャーコントロール」はとても便利で、初心者でもベテランでもJpg派であれば欠かせない機能ですが、この「ピクチャーコントロール」機能の呼び出し方がZ50II(新)とZ50(旧)では異なります。

Z50(旧)ではこのピクチャーコントロールは「iメニュー」の一部になっており、「iボタン」から「iメニュー」を開いて、十字キーで「ピクチャーコントロール」機能を選択する必要がありました。

それがこのZ50II(新)ではシャッターボタンの近くの押しやすい場所に専用のショートカットボタンが新たに配置され、撮影時にワンアクションで呼び出せるようになっています。

前のZ50(旧)にはフィルターはなかったの??

「ピクチャーコントロール」自体はZ50(旧)にもありましたし、内容もそこまで大きな違いはありません。ただ「呼び出しやすくなった」というだけです

ニコンのピクチャーコントロールは初心者でも直感的に操作ができ、かつ「ただのスナップ」を「シネマティックな一枚」に昇華させるいわば「魔法のフィルター」です(大げさですが)。

なので是非初心者の方にも積極的に使って欲しい機能なのですが、これが専用ボタンでワンアクションで呼び出せるのはなかなかに快適で、いろいろ試そうという気にさせてくれます。

たった一つの専用ボタンが新設されただけ、と言えばそれまでですが、「対スマホ」「スマホとの差別化」が重要なこのクラスのカメラにおいて、このような初心者に優しい工夫がされたのは非常に嬉しいことだと思います。

ポイント2:コンティニュアスAF(自動ピント追尾)がかなりスムーズになった!

一番最初に感じたのはAF(オートフォーカス、自動ピント合わせ)で、これはもう全く別のカメラですね

Z50II(新)でフィールドに出てはっきりと感じたのがこのAF(オートフォーカス、自動ピント合わせ)機能の進化です。

従来のZ50(旧)も人や動物(犬猫)の瞳のピント追従機能はあったのですが、速い動きは苦手で対象の動きにワンテンポ遅れてついていくような感じでした。

その点で新しいZ50II(新)は画像エンジンの刷新の効果なのか、ピントの追従が驚くほどスムーズで、移動しながらなど、画面内の構図がかなり変化していく状況でも、ピントをガッチリ保持してくれます。

公式で比較動画があったので、こちらもどうぞ。

もうね、本当にスムーズに追従します。動きながらのポートレートなんかでも楽勝ですね

左のZ50II(新)がブランコの動きにしっかり追いついているのに対し、右のZ50(旧)は時々ピント枠が置いて行かれているのがわかるでしょうか?

また、被写体の検知も人や犬猫だけでなく、新たに鳥や乗り物、飛行機などにも対応していて、(僕はまだ試せていませんが)動きものを撮りたい人は、ちょっと高くてもZ50II(新)一択だと思います。

ポイント3:「バリアングルモニター」採用で縦位置でも撮りやすくなった!

Z50II(新)は液晶モニターの展開方法が変わり、縦位置での撮影がしやすくなりました

Z50II(新)とZ50(旧)とでは、液晶モニターの展開方法も変わりました。

Z50(旧)は上下のみに角度が変わる「チルトモニター」でしたが、Z50II(新)は上下左右に角度を変えられる「バリアングルモニター」が新たに採用されました。

例えば人混みの後ろから上に手を伸ばして、頭の上から撮るような場合、横位置よりも縦位置の方がさらに上から撮ることができますね。

そんな縦位置の超ハイアングルでもバリアングルモニターであればきちんと画面を見ながら撮ることができます。(画面を見る余裕があれば、ですが)

Z50II(新)はこのバリアングルモニターの採用により、「超ハイアングル」や「超ローアングル」が縦位置でも画面を見ながら撮れるようになりましたし、カメラを縦に構えた時の画面表示も縦向き用に切り替わるようになっています。

もっとも、バリアングルモニターは展開するときに画面を裏返す手間が必要で、面倒だと感じることもあります。

特にベテランカメラマンの中にはもともと画面なんかに頼らずに「カン」で撮れるからバリアングルモニターは不要だ、という方もおられますね。

なのでこれは「進化」というよりは「時代の流れに合わせた」という感じなのかもしれません。

バリアングルモニターってちょっと怖いんだよね・・・なんかバキッっといきそうというか・・・

まぁそれもわかりますが、バリアングルモニターが多数派のこの時代に、ニコンだけ展開方向に制限があるチルトモニターを採用する訳にはいかなかったんでしょうね。

ポイント4:超絶使いにくかった「タッチパネル内ボタン」が普通のボタンになった!

個人的にすっごい使いにくく感じていたあの「タッチパネル横の拡大/縮小/DISP」が、普通のボタンになってまともに使えるようになりました

今だから言いますが、Z50(旧)の「拡大/縮小/DISP」ボタンって変ですよね?

持っている人はわかると思いますが、Z50(旧)は「拡大/縮小/DISP」のボタンが無く、代わりに液晶モニターの右に「タッチ」する仕様になっています。

しかしこれが凹凸もなければ押した感も何もないので、正直凄く使いにくく思っていました。(実際使っていない)

これがZ50II(新)になって改善されて、「普通の」ボタンになりました。

あの時代結構いろんなインターフェースが登場しましたね(EOS Rのタッチバーとか)。

でも結局カメラって構えたままボタンを見ずに操作することも多いので、やっぱり触っただけでどこにあるかとか、「押した感」がはっきりわかる普通のボタンやダイヤルがありがたいと思います。

いちいち見ないと操作できないインターフェースはやっぱり慣れなかったですね・・・

ポイント5:USB端子がType-Cになった!

Z50II(新)はUSB端子がUSB Type-Cになり、正式にモバイルバッテリーからの充電に対応しました!

Z50(旧)はUSB端子がMicroだったのでそこに古さを感じましたが、Z50II(新)は新たにUSB Type-Cとなりました。

もっとも、Z50(旧)はバッテリーは専用充電器が付属していたので、僕としてはあまりUSBが何かというのは関係なかったように思います(データ転送にも使わなかったので)。

一方でZ50II(新)は従来の専用充電器は付属せず、スマホと同じくUSB充電が基本となりましたが、USB Type-Cであれば他との共用も可能なので、これは地味ですが重要な変更点だと思います。

あと、これは結構大きな変更点になると思いますが、Z50II(新)は正式にモバイルバッテリーからの充電に対応しています。

実は前モデルのZ50(旧)もmicro USBポートを使ったモバイルバッテリーからの充電は一応できるみたいだったのですが、正式にサポートされておらず推奨条件も不明だったため、僕は使っていませんでした。(予備バッテリー買う派です)

その点で新しいZ50IIのサポートページ(Z50IIの充電方法について)には「※ 「PD 対応 15W(5V/3A)以上」のモバイルバッテリーをご使用ください。」と、モバイルバッテリーでの充電も想定されています。

普段からスマホ用にモバイルバッテリーを持ち歩く人も多いと思いますので、緊急時に少しでも追加充電できるのは大きなメリットですね。

これでやっとケーブルの種類が統一できるよ

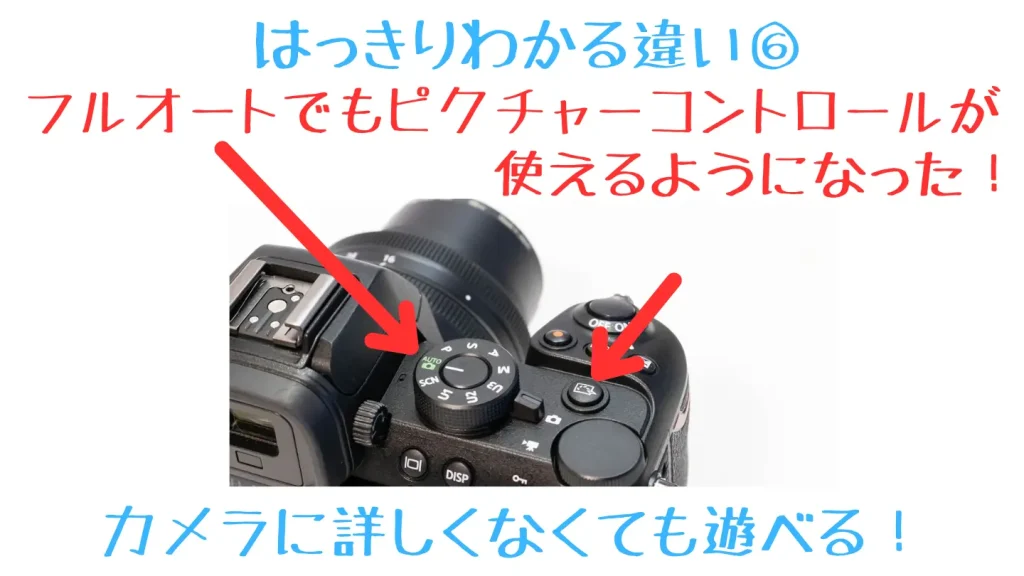

ポイント6:オートモードでもピクチャーコントロールが使えるようになった

Z50II(新)はオートモードでもフィルター(ピクチャーコントロール)が適応できるので、初心者でもすぐにフィルターで遊べるようになりました

Z50(旧)は「AUTO」モード(モードダイヤルの緑色のAUTO)ではすべての設定が「カメラ任せ」となり、撮影者側が意図や個性を出す余地があまりありませんでした。

それがZ50II(新)ではAUTOモードでも先ほどのフィルター(ピクチャーコントロール)、および露出補正(明るさの調整)が適用できるように変更されています。

初めて本格的な一眼カメラを買う人は、まずはフルオートモード(緑色のAUTO)で撮影を始めるのが一般的ですね。

Z50II(新)であれば、主に中級者が好んで使う「Pモード」や「Aモード」を覚える必要なく、フルオートモードのままでも「明るさ」や「色合い、雰囲気」だけを好みに変更できます。

なので、とにかく最初から個性的な撮影も楽しめるようになっていて、これは本当に初心者にやさしい変更点だと思います。

Z50II(新)は買ったその日に、よくわからないけどとりあえず「緑のAUTO」に合わせて、ピクチャーコントロールボタンを押してフィルターを選んで遊びながら撮る、ということができます。最高ですね!

ポイント7:UHS-IIのSDカード対応で連写性能が爆上がり!

ちょっと中級者向けの内容かもしれませんが、SDカードがより高速な規格対応になったので、連写後の書き込み待ち時間がかなり軽減されました

Z50II(新)がZ50(旧)と比べて順当にパワーアップしたと感じるのが、この「UHS-II」のSDカードに対応した、という点です。

Z50(旧)は書き込みが高速なUHS-IIのSDカードには対応していませんでした。(当時としては標準的な仕様なのでこれが悪いわけではないです)

そしてそれは高速連写時に、特にRAWで30枚~35枚程度連写すると、書き込みが追い付かずそれ以上撮影ができない「バッファフル」の状態に陥っていました。(数秒待てば回復するのですが)

それが新しいZ50II(新)はより高速なUHS-IIのSDカードに対応したおかげで、例えば僕が使っているV60のSDカードであればRAWでも90枚近連写しても書き込み待ちが発生しなくなりました。

飛行機など動きの速いものを連写で撮るときに、たった数秒でも書き込み待ちが発生して撮影不能になると非常にストレスとなるので、このSDカード周りのボトルネックが解消されたのは非常に大きく感じます。

これって連写とかしない人にも恩恵があるの??

ない・・・・ですかね?。あぁ高画質設定で4K動画を撮る場合にもUHS-II対応の高速なSDカードが必要になりますね。

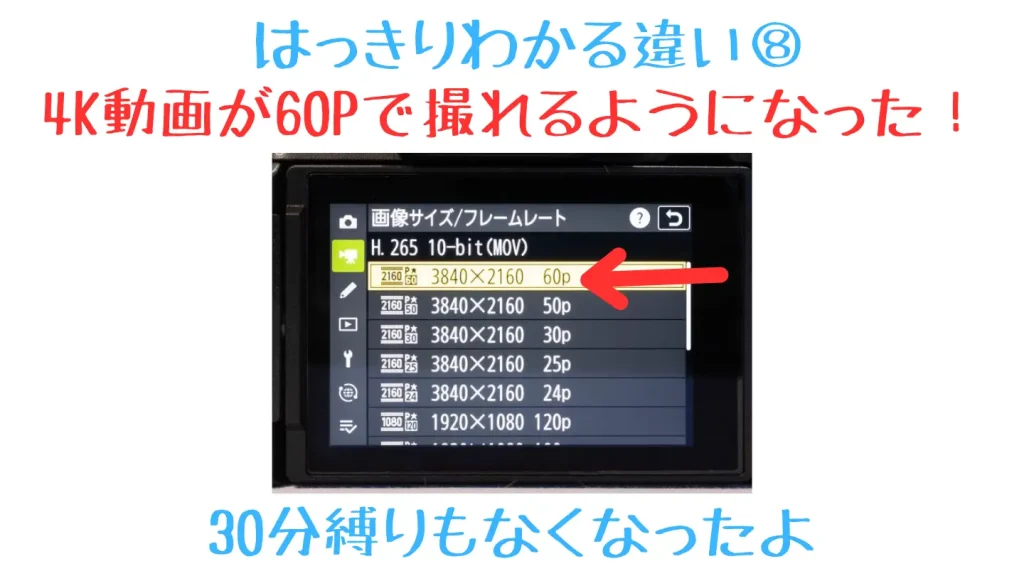

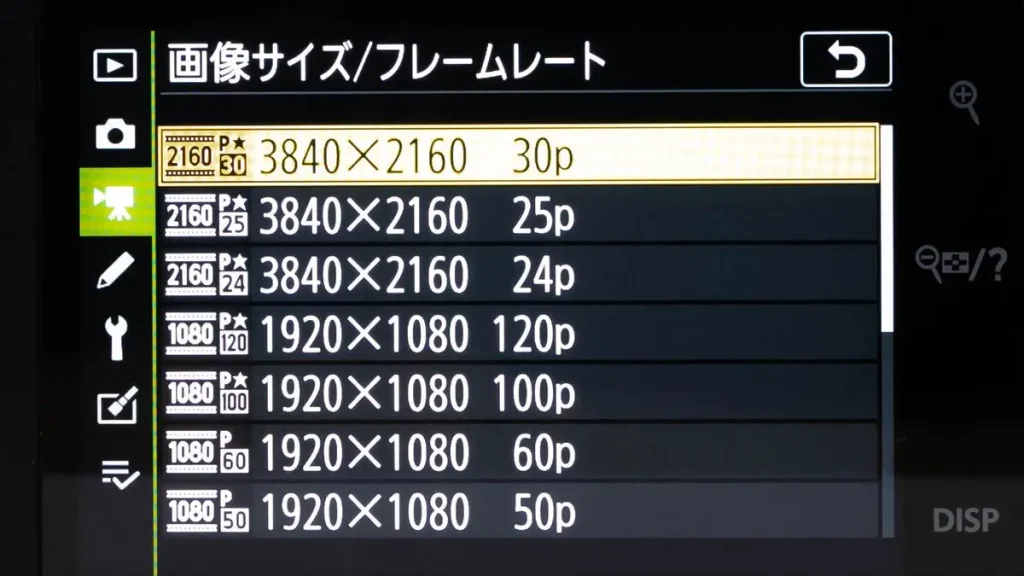

ポイント8:4K動画が60P対応になった!30分縛りもなくなった

Z50II(新)は4K動画が60p対応(ヌルヌル度アップ)になりましたし、「1動画30分以内」の縛りもなくなりました

Z50II(新)は動画関連のスペックも最新のものにアップデートされています。

大きい変更点としては4K動画が60P対応になり、非常に滑らかな撮影ができるようになりました。

ただし、4K60Pの撮影には高速なSDカードが必要になるのと、「クロップ」といって少々拡大された画像になるのには注意が必要です。

また他にも、Z50(旧)には(というかこの時代のカメラは大抵)「1回の動画撮影は最長30分まで」という縛りがあったのですが、新しいZ50II(新)にはこの時間縛りがなく、その気になれば1時間でも長回しが可能です。

もっとも、僕は1回で30分も撮り続けることなんてまずないので、このあたりはあまり関係なかったです。

さらに新しいZ50II(新)には外部マイクに加えてヘッドフォン端子も新たに装備されたので、より本格的な動画撮影が可能になりましたが、ここも僕個人としてはあまり恩恵がない部分でした。

そんな30分もずっと撮り続けるなんてしないから、どっちでもいいよ

まぁ動画はスマホで撮るって人はいますからね

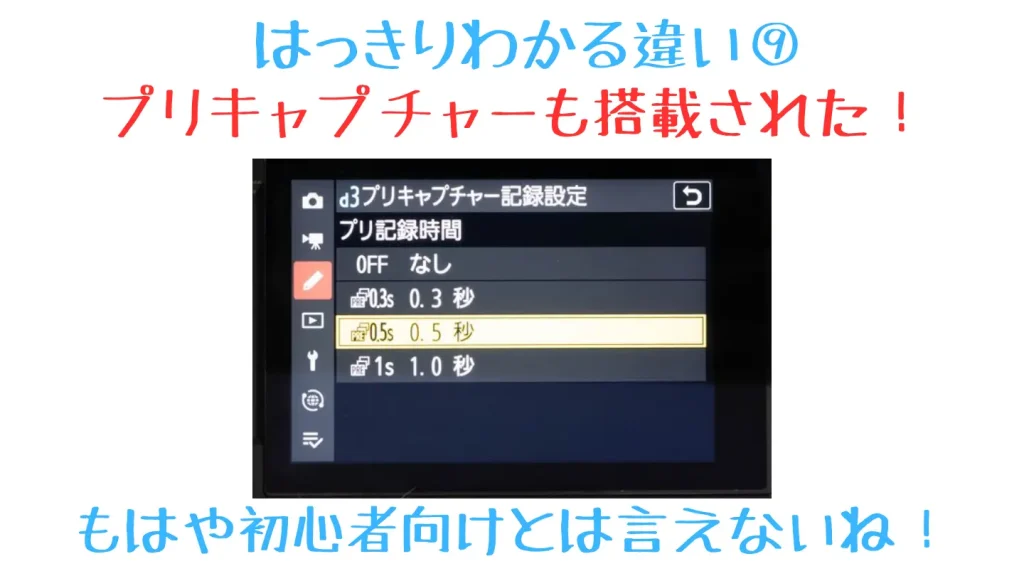

ポイント9:プリキャプチャー機能が搭載された

Z50II(新)に「プリキャプチャー」が搭載されたのは驚きでしたね!

「プリキャプチャー」とは、戦闘機や野鳥など、極めて高速&予測が難しい被写体を捉えるために、実際の撮影のちょっと前から記録を開始する機能で、主にミドルクラス以上の機種に搭載されている機能です。

そのプリキャプチャーがなんとZ50II(新)に新たに搭載されました!

人間の反射神経には限界があるので、「ここだ!」と思って撮っても、大抵手遅れだったりしますが、このプリキャプチャーを使えば時間を遡って記録されるので、言わば「後から決定的瞬間を撮る」ことができます。

一秒手前からってどゆこと!?そんなの反則じゃん!

使えるものは何でも使えばいいんですよ!テクノロジーの進化ってすごいですね

正直作例のイルカショーはプリキャプチャーを使わないといけないほど動きが早くないですし、動きの予測も比較的容易です。

ですが例えば、野鳥の飛翔の瞬間や、サッカーのシュートの瞬間など、素人の反射神経では絶対追いつかないような瞬間も、プリキャプチャー(と忍耐力)があれば何とかなってしまいます。

もし、そのあたりを結構本格的に撮っていきたいと考えているなら、少々高くてもZ50II(新)を選んでおいた方が恩恵は大きいと思います。

ニコンZ50II(新) と Z50(旧)の変わらないところ3点

では次に、Z50II(新)とZ50(旧)の「変化を感じなかったところ」を見ていきます

上で紹介したようにZ50II(新)はZ50(旧)に比べていろいろな点で進化しています。

ですが、実際に買い替えてみて、大きな進化を感じなかった点もいくつかありますので、今度はその点を紹介していきますね。

変わらない点1:基本的な「画質」はほとんど同じ

純粋な画質で比較するなら、そこまで大きな違いはないと思います

Z50II(新)とZ50(旧)の2機種で迷っている人が一番気にしているのはもしかしたら「やっぱり新しいZ50IIの方が画質がきれいなのか?」というところかもしれません。

ですが、Z50(旧)から実際にZ50II(新)に買い替えた身としては、「あまりかわらない」というのが率直な感想です。

敢えて違いを探すとしたら「暗いところの画質はほんのちょっとだけZ50II(新)の方がいいかな?」程度の差であり、これも「極端な環境下での比較で、さらに拡大しないとわからない」ようなもので、普通はあまり気にすることはないように思います。

上のサンプルはISOが51200まで上がるような極端な暗所での例ですが、上のZ50(旧)はノイズ除去が効きすぎてディテールが失われ、平面に見えてしまいます。

一方のZ50II(新)は画像エンジンが「EXPEED 7」になった恩恵だと思いますが、ノイズを除去しつつもぎりぎりまでディテールを残しています。(Web用に圧縮された画像だとわからないと思いますが、オリジナルを見比べるとそれなりに違います)

ただ、繰り返しになりますがこれはあくまでもISO51200という極端な環境下でようやく表れる違いなので、普通の明るい環境だと僕にはこの2機種の画質の違いを見分ける自信はありません。

え?新しいカメラなのに前から画質アップとかしてないの??

「ほとんど」変わらない、という感じです。まぁ画素数も同じですからね

これはどんなカメラにも言えることで、最近のカメラはモデルチェンジしたからといって劇的な画質の向上はありません。

今はどちらかというと画質よりも機能の向上がメインだと思います。

なので風景など、明るい環境で動かないものを撮る場合だと特に新しいカメラにこだわる必要はないのかもしれませんね。

変わらない点2:ダブルズームキットに付属するレンズは変更なし

「ダブルズームキット」に付属するレンズは変更ありません

Z50II(新)のダブルズームキットには「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」と「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」という二つのズームレンズが付属しますが、これはZ50(旧)のダブルズームキットに付属するものと同じものです。

なので、ダブルズームキットのレンズの性能だけで考えれば、これはどちらを選んでも同じということになります。

一方で、Z50II(新)にはZ50(旧)にはなかった「18-140 VR レンズキット」が新たに設定されていますので、「レンズ交換が苦手」、という人にはこちらの選択肢も考慮にいれてみるのがおすすめです。

変わらない点3:今回もボディ内手ブレ補正は非搭載

どちらも手振れ補正はレンズに搭載するタイプです

Z50II(新)もZ50(旧)も手振れ補正は「レンズ内に搭載されるタイプ」であり、カメラ本体内に手振れ補正はありません。

このカメラ内に手振れ補正が付かないタイプはコストが安上がりなのがメリットですが、手振れ補正がついていないレンズとの組み合わせだと、手振れ補正が無しになってしまう、というデメリットもあります。

どこかのレビューで、カメラ本体に手振れ補正が付いてないのは良くない、みたいに書かれてたけど、そうなの??

Z50IIとZ50のレンズキットについてくるズームレンズには手振れ補正が入っているので、最初はそこまで問題になることはないと思います

ちなみに、Z50II(新)もZ50(旧)もレンズキットで付属するレンズにはすべて手振れ補正が内蔵されているので、初心者が付属レンズで撮ることに関しては心配不要です。

もちろん別売の単焦点レンズ(NIKKOR Z 28mmや40mmなど)との組み合わせでは手振れ補正が無しになりますが、そこはしっかりした構え方や、手振れしないシャッタースピードを学ぶ重要なステップアップの機会と捉えましょう。

そもそも昔からエントリークラスの一眼カメラには、ボディ内手振れ補正などないのが当たり前だったので、これから本格的に一眼カメラを始める人がこの点を心配する必要は無いと思います。

ニコンZ50II(新) が Z50(旧)よりスペックダウンしたところ3つ

では次は、Z50II(新)が前モデルのZ50(旧)よりも退化してしまったと感じるところを紹介します

では次に、新しいZ50II(新)が前モデルのZ50(旧)と比べて「悪くなった」と感じるところを紹介していきます。

スペックダウンしたところ1:専用充電器が別売になった

Z50II(新)はUSB充電が基本なのでバッテリー専用充電器は別売になりました。

Z50II(新)は最近のスマホと同じくUSB充電が基本となり、Z50(旧)やそれ以前の一眼レフに付属していた専用充電器は別売となりました。

このUSB充電は一見便利に思えますが、「充電アダプターを自分で用意しないといけない」、「充電中カメラを出しっぱなしにしないといけない」、「カメラを使用中は充電できない(複数バッテリー使用時)」といったデメリットもあります。

なのでベテラン諸氏の中にはUSB充電ができるモデルでも、敢えて専用充電器を買って使っているという人もいるぐらいです。

USB充電ってデメリットがあるの!?

デメリットと言っても致命的なものではないですが、専用充電器があれば便利だと思うのは事実です。まぁ時代の流れなので仕方ないですね

僕もどちらかというとカメラのUSB充電には抵抗がある方なので、今回専用充電器が付属しなくなったのは正直残念です。

ですが、最近はiPhoneやアンドロイドスマホでもUSBアダプターはすでに持っているのが前提で、付属しないのが当たり前になりつつありますね。

なので、これもコストダウンの一環で避けて通れない道なのでしょうが、せめて別売オプションで買える、という選択肢だけは残しておいてほしいところです。

スペックダウンしたところ2:バッテリー持ちが微妙に悪くなった

Z50II(新)はZ50(旧)と比較してバッテリーの持ちがやや悪くなりました。でも体感できるほどではないですね

従来のZ50(旧)の撮影可能枚数は「ファインダー使用、CIPA基準」で約280コマでした。(Z50商品ページ参照)

それがZ50II(新)の撮影可能枚数は「ファインダー使用、パワーセーブON」で約240コマと1.5割程度悪化しています(Z50II商品ページ参照)

しかもZ50II(新)は新型バッテリーの「EN-EL25a」が採用されており、Z50(旧)の「EN-EL25」よりも電池容量が1割程度アップしているにもかかわらず、です。

<撮影可能枚数比較>

Z50II(新):約240枚(ファインダー使用 パワーセーブON)

Z50(旧):約280枚(ファインダー使用 CIPA基準)

撮影可能枚数が減少した理由はわかりませんが、もしかすると画像エンジンの高性能化に伴って電力消費量が増えたためかもしれません。

ただ、実際にZ50II(新)使ってみた感想としては「悪くなったような気もするし、あんまり変わらないような気もする」というのが正直なところです。(全く同じ条件で比較ってできないので、15%の違いが体感できるかと言われれば微妙)

もちろん持ちが悪くなっているのは事実のはずですし、そもそもミラーレス一眼はバッテリー持ちは良くないので、やはり予備バッテリーはあった方がいいと思います。

スペックダウンしたところ3:重量が25%増加した

Z50II(新)は重量が約100g増加しました。たかが100gですが持った感じははっきり違います

Z50(旧)のボディ単体重量が約395gだったのに対して、Z50II(新)のボディ単体重量は約495gと、約100g増加してしまいました。(メーカー公称値での比較)

たった100gと思われるかもしれませんが、これは重量比にするとなんと約25%も増加した計算になります。

似たようなカメラなのにどうして急に重くなっちゃたの!?

わかりません。考えられるのは外装材の強化か、性能向上分のヒートシンクが追加になったとかですかね??

僕はカメラの重量はあまり気にならない方なので、正直この違いは許容範囲ではあります。

ですが、「少しでも軽いほうがいい」という人によっては、たった数十グラムの差でも気になってしまうかもしれません。

なのでもしZ50(旧)からの買い替えを検討中で、あまり重くないカメラがいいという人は、一度どこかで実機を持って確かめてみることをお勧めします。

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

ニコンZ50II(新) と Z50(旧)のスペックの違い

ではZ50II(新)とZ50(旧)のスペックの違いを一覧にしておきますね

| Z50II(新) | Z50(旧) | |

|---|---|---|

| Wズームキット最安値 (2025年3月時点) | 約18~19万円 | 約12~13万円 (中古) |

| 発売日 | 2024年12月 | 2019年11月 |

| 重量(ボディのみ) | 495g | 395g |

| センサー | APS-C | APS-C |

| エンジン | EXPEED 7 | EXPEED 6 |

| 画素数 | 2088万画素 | 2088万画素 |

| 最高ISO感度 | 51200 | 51200 |

| メモリーカード | SDXC UHS-II ×1 | SDXC UHS-I ×1 |

| アンチダスト | なし | なし |

| ファインダー | あり | あり |

| 内蔵ストロボ | あり | あり |

| 液晶モニター | バリアングルモニター | チルトモニター |

| インターフェース | USB Type-C | Micro USB |

| シャッタースピード 低速限界設定 | あり | あり |

| 最高シャッタースピード | 1/4000 | 1/4000 |

| ピクチャーコントロール | 31種類 | 28種類 |

| ピクチャーコントロール 専用ボタン | あり | なし |

| 4K動画 | 60p | 30p |

| 動画用電子手ブレ補正 | あり | あり |

| USB充電 | 可能 PD対応 | 条件付き可能 (専用純正品) |

| バッテリー | EN-EL25a | EN-EL25 |

| 撮影可能枚数 | 約250枚(モニター) | 約320枚(モニター) |

| カラー | ブラック | ブラック |

| レンズキット | 標準/Wズームキット/ 高倍率ズームキット | 標準/Wズームキット |

(参照:Z50II商品ページ、Z50商品ページ)

新しいZ50IIが勝っている部分が多いんだね

丸5年も経っていますからスペック上の進化は当然ですね

ニコンZ50II(新) と Z50(旧)の外観を比較

僕のおすすめは可能なら新しいZ50II

もし、スナップや風景しか撮らないし動画も撮らない、という人であれば、Z50(旧)でも全く困らないと思います。

Z50(旧)は動きものには向いていませんが、強力なピクチャーコントロールがあるので、風景やスナップ用途ではこのクラスでは僕は一番好きなカメラです。

なので、僕個人としてはZ50(旧)でもあと5年は全然使えそうではありますが、さすがにこれから買うとなるとどうかなぁ・・と感じるのは否めません。

例えばUSB充電ができない(一応できるのかもしれないけど)とか、SDカードの規格が古いとか、動画が30pまでとかは今の水準で見ても時代遅れなので、これからカメラを始める人にはちょっと不安が残るかもしれません。

なので、結局は予算次第というミもフタもない結論になってしまいますが、特に「何を撮るか、何が撮れるのかがまだはっきりわからない人」は頑張って新しいZ50IIにした方が可能性が広がるはずです。

逆に、「動画は撮らない!スナップメイン!安いが正義!!」とニーズがはっきりしているのであれば、Z50(旧)でも全然写真を学べますし、素敵な写真が撮れると思います。

Z50(旧)は安くなっているのが魅力ですが、機能が古い部分もあるので、そこの見極めが大切です

まとめ:買う前にしっかり情報収集をしよう

Z50II(新)とZ50(旧)は同じ画素数のカメラで、大きな画質の向上は感じません。

一方で被写体認識や自動追尾、さらにUSB充電やピクチャーコントロールボタンの新設など、機能面での向上は劇的なものがあります。

なので、自分が使うに際してどんな機能が必要か、よくイメージすることが大切ですね。

このサイトには他にもZ50II(新)のライバル機種との実機での比較レビューや、購入後にすぐに必要になるアクセサリーを、これも実物を使用したうえでのレビューなど、これからカメラを始める人、購入する予定の人に役立つコンテンツがたくさんあります。

是非それらの記事も参考にして、自分に合った1台を選び、素敵なカメラライフをスタートして頂きたいと考えています。

この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。最後まで読んで下さってありがとうございました。

☆↓↓当サイトのニコンZ50II関連の他の記事↓↓☆

☆☆各ショップの最新価格をチェックしよう☆☆

コメント